ERA検査(先進医療:子宮内膜受容能検査1)

ERA検査は子宮内膜の遺伝子発現を解析し、着床の窓(WOI)を特定することで最適な移植時期を明らかにし、妊娠率向上を目指す先進医療です。反復着床不成功例に対して行われます。

ERA検査とは

ERA(Endometrial Receptivity Analysis)検査は、体外受精において良好な胚を複数回移植しても妊娠に至らない方へ行い、胚移植を行うタイミングが適切かどうかを調べる検査です。最適な移植の日を明らかにすることで着床の可能性を高める目的で行います。

子宮内膜の受容期と着床の窓(WOI)

子宮内膜受容能とは、子宮内膜が受精胚を受け入れる状態のことを指し、受精胚が着床できる子宮内膜の最適な時期を「着床の窓(window of implantation:WOI)」と呼んでいます。原因不明の反復着床不成功例では、胚移植するタイミングがこの「着床の窓」の最適な時期ではないことがあり、ERA検査では移植当日の子宮内膜が着床可能な状態にあるかどうかを遺伝子レベルで調べることができます。

検査の対象者

- 良好な胚を複数回移植しても妊娠に至らない方(反復着床不成功例)

- 高齢で良好な胚が得られる機会が限られている方

※患者さまのご希望や診療状況に応じて医師が適応を判断します。

検査方法

当院では主にホルモン調整周期でERA検査を行います。凍結融解胚移植周期と同様の薬剤を使用しますが、検査周期では移植は行いません。

検査手順

検査の行われる周期は自然排卵周期とホルモン調整周期の2通りありますが、当院では主にホルモン調整周期で行います。凍結融解胚移植を行う周期と同じ薬剤を使用します。ただし、ERA検査周期では移植は行いません。

- 月経1〜3日目から子宮内膜を厚くするためのエストロゲン製剤(卵胞ホルモン)を開始します(前周期の状況により医師の指示で変更する場合もあります)。

- 月経12〜16日目頃に内膜の厚さを確認します。

- 通常、胚盤胞はP+5(黄体補充開始日をP+0として6日目)に子宮内に移植しますので、同様にプロゲステロン製剤(黄体ホルモン)を開始してから5日後(120時間±3時間)に子宮内膜組織を採取します。組織の採取は5分程度です。

- 採取された検体は検査会社に送られ、ERA検査が実施されます。検査結果が届くまでに通常3週間程度かかります。

また、この検査はEMMA・ALICE検査(先進医療:子宮内細菌叢検査1)を同時に行うことが可能で、患者さまごとの状況を鑑みて実施するかどうかを提案しています。

検査結果と判定

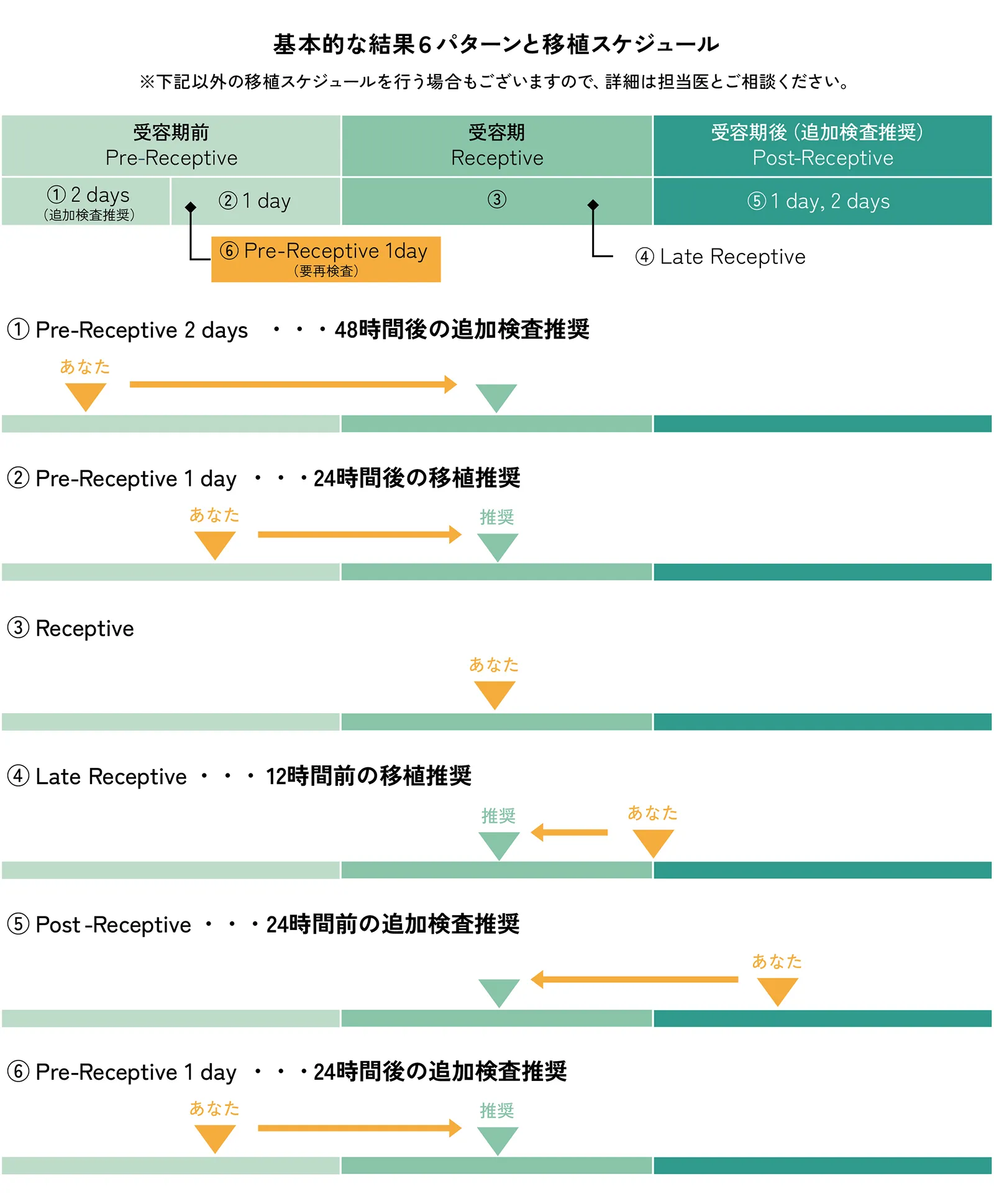

着床の窓が以下のどこにあるかを、遺伝子発現プロファイルから判断します。

着床可能

受容期 (Receptive)

受容期の後期(Late-Receptive)=黄体ホルモン開始を要調整

着床不適

受容期前(Pre-Receptive) =移植する時期を遅らせる必要あり

受容期後(Post-Receptive)=移植する時期を早める必要あり

受容期(③Receptive)の場合

次周期以降、同条件のホルモン調整周期スケジュール(至適時間±3時間)での胚盤胞胚移植を行います。

受容期の後期(④Late-Receptive)の場合

次周期以降、同条件のホルモン調整周期スケジュールよりも黄体ホルモン開始を12時間遅く行うことが推奨されています。

受容期前(①②⑥Pre-Receptive)の場合

ERA検査での内膜採取が早すぎるため24時間以上検査時間より胚移植を行う時期を遅らせることが推奨されています。状況に応じて追加検査が必要となりますので、医師とご相談いただきます。

受容期後(⑤Post-Receptive)の場合

ERA検査での内膜採取が遅すぎるため24時間以上検査時間より胚移植を行う時期を早めることが推奨されています。状況に応じて追加検査が必要となりますので、医師とご相談いただきます。追加検査は初回の子宮内膜生検を行った日よりも24時間以上早く行います。

費用について

通常の保険診療と併せて実施することが可能ですが、先進医療のため患者さまの全額自己負担となります。ただし、民間の医療保険(先進医療特約)や都道府県などの助成制度を利用することで負担を軽減できることがあります。

先進医療に係る費用:137,500円(患者全額自己負担)

注意事項

治療の有効性は現在も検討が進められており、誰にでも有効な治療とは考えられていません。当院では患者さまの状況に応じて個別に検査の適応を判断し、十分な説明を行った上で実施いたします。

代替検査として、ERPeak(子宮内膜受容能検査2)などがあります。患者さま一人ひとりの状況に応じて、最適な検査・治療プランをご提案いたします。