胚移植時の内膜調整・胚移植

子宮内膜の準備

胚移植を成功させるためには、子宮内膜を着床に適した状態に調整する必要があります。内膜厚7〜8mm以上、至適な血中エストラジオール値を目標とします。

自然排卵周期(凍結融解胚移植時)

概要

- 卵胞発育や排卵に伴い卵巣から分泌されるホルモンを利用して内膜を調整

- 身体本来のホルモンリズムを活用

手順

- 自然な卵胞発育、あるいは排卵誘発剤を用いて卵胞発育を促進

- 発育卵胞が18~21mmになったときにhCG注射やGnRHアゴニスト点鼻で排卵を促進、または自然排卵を用いて排卵日を決定

- 適宜エストロゲン剤(貼付剤または内服薬)やプロゲステロン製剤(腟錠、内服薬)を開始

- 排卵後3〜5日目に胚移植を実施

適応

- 生理周期が規則的な方

- 薬剤が合わない方

- 身体への負担を最小限にしたい方

メリット

- 薬剤使用が最小限で身体への負担が少ない

- 最小限の黄体補充で十分

- より自然に近い内膜環境

ホルモン調整周期(凍結融解胚移植時)

概要

- エストロゲンとプロゲステロンを投与して内膜を調整

- より確実で計画的な内膜調整が可能

手順

- 月経/消退出血開始直後:エストロゲン剤(貼付剤または内服薬)を開始

- 数日投与後:超音波検査と血液検査で内膜厚とホルモン値を確認

- 至適状態確認後:内膜厚8mm以上、至適な血中エストラジオール値を確認

- プロゲステロン開始:プロゲステロン製剤(腟錠、内服薬)を併用開始

- 胚移植:プロゲステロン開始後3〜5日目に実施

適応

- 排卵が不規則な方

- 確実な移植日調整が必要な場合

- 自然周期で良好な内膜が得られない方

メリット

- より確実な内膜調整が可能

- 移植日の調整が容易

- 排卵の心配がない

移植のタイミング

- 排卵周期:排卵後3〜5日目

- ホルモン調整周期:プロゲステロン開始後3〜5日目

- 新鮮胚移植周期:採卵後3〜5日目

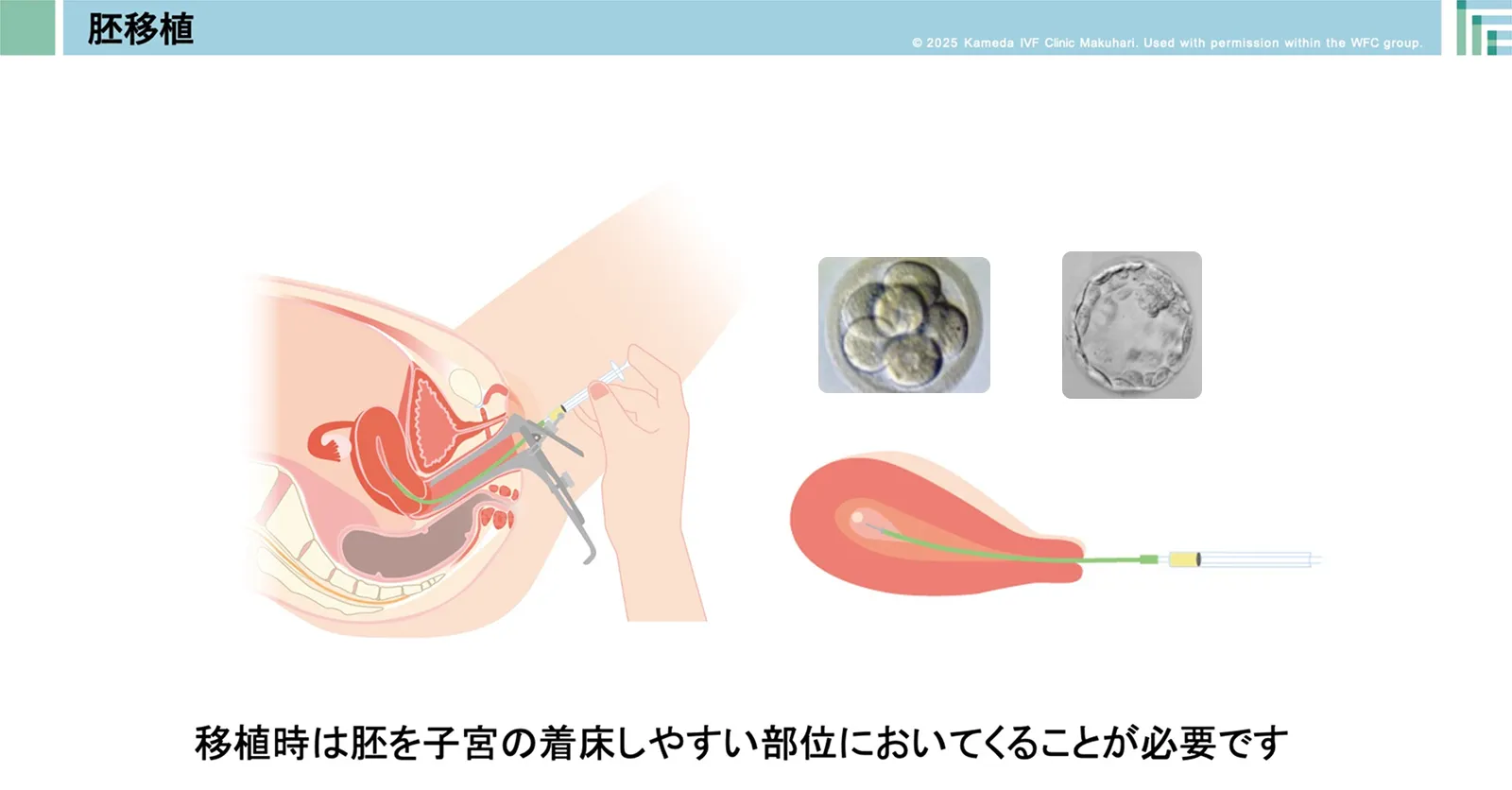

移植方法

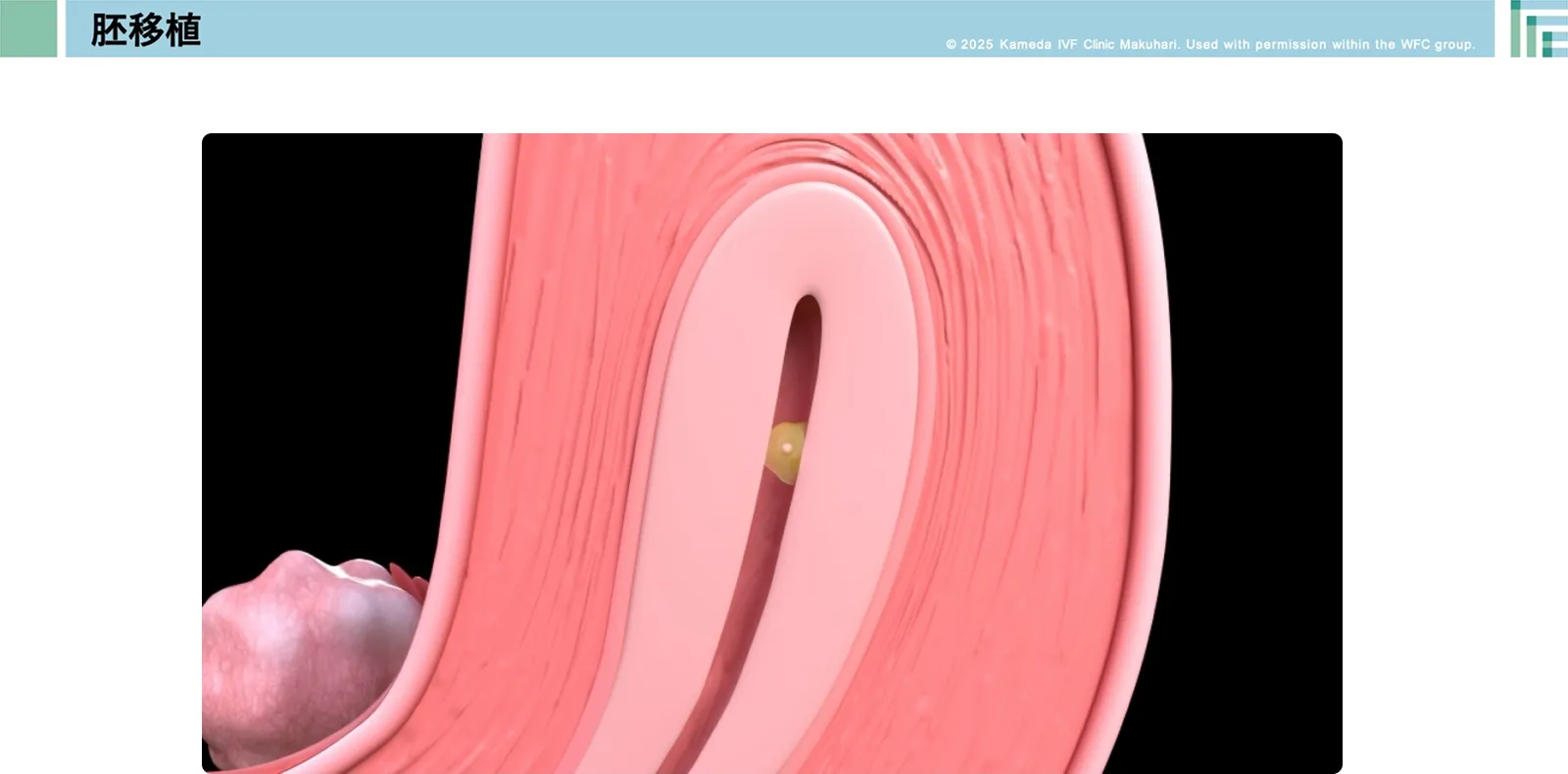

手技

- 専用のカテーテルを子宮頸部から子宮内に挿入

- 少量の培養液と共に胚を子宮内に移植

- カテーテル内に胚が残っていないか必ず確認

移植時の注意

- 子宮内に移植用カテーテルが入らない場合:TM法(針で子宮筋層を貫いて移植)を実施

- カテーテル内に胚が残った場合:再度胚移植を実施(まれに戻ってきた胚が移植に適さない状態になることあり)

移植胚数

多胎妊娠のリスクを避けるため、日本産科婦人科学会の指針に従い胚移植数を決定します。

移植胚数の原則

- 原則1個移植:35歳未満の場合

- 2個移植も許容:35歳以上、または2回以上続けて妊娠不成立の場合は3回目より

重要な注意点

- 3個以上の胚移植は行いません

- 1個の胚移植でも一卵性双胎になる場合があります

移植後のホルモン補充

- 胚移植後は着床しやすい環境を整えるため、適切なホルモン補充を行います

- 妊娠判定陽性の場合:8〜10週まで(排卵仮定日を2週0日として)継続

- その後、胎盤から十分量のホルモンが産生されるため外からの補充は不要

重要な注意点

エストロゲン製剤は妊婦には禁忌とされていますが、ホルモン補充周期では流産防止・妊娠維持のために重要なため、安全を考慮し最小限使用します。

追加する治療法(保険診療内)

アシステッドハッチング(AH)や高濃度ヒアルロン酸含有培養液前処置は必要がある患者さまには保険診療内で施行します。

アシステッドハッチング(AH)

概要

- 胚の透明帯をレーザーで薄くし、ハッチング(孵化)を助ける技術

- 胚盤胞が成長すると透明帯を破って細胞が出てくる(ハッチング)が必要

- 凍結保存により透明帯が固くなりハッチングしにくくなることを防ぐ

高濃度ヒアルロン酸含有培養液前処置

概要

- 糊のような役割をして胚の子宮内膜への着床を促進

- 胚が子宮内膜に着床するのを助ける効果

追加する検査・治療法(先進医療・自費診療)

反復着床不全の場合、追加して行える検査・治療があります。先進医療ページなどを確認ください。

胚移植に伴うリスクと合併症

胚移植の手技に関するもの

一般的な合併症

- 疼痛(軽度)

- 出血(軽度)

- 感染(まれに)

技術的な問題

- カテーテル挿入困難:子宮内にカテーテルが入りにくい場合、TM法(針で子宮筋層を貫いて移植)を実施

- 胚の残存:カテーテル内に胚が残る場合、再度胚移植を実施(稀に胚が移植に適さない状態になることあり)

異所性妊娠

発症率

- ART全体での異所性妊娠率:約0.6%

- 新鮮胚移植:2%以下

- 凍結胚移植:1%以下

多胎妊娠とそのリスク

移植胚数を増やすと多胎妊娠の発生頻度が高くなります。

多胎妊娠に伴う母体リスク

- 妊娠高血圧症候群

- 流早産

- 前置胎盤、前期破水

- 羊水過多、常位胎盤早期剥離

- 子宮内胎児死亡

多胎妊娠に伴う胎児・新生児リスク

- 子宮内胎児発育遅延

- 低出生体重児

- 脳性麻痺

- 生命の危険にさらされる確率が2倍~16倍高くなる

ART妊娠による周産期合併症

発症リスクの増加

- 早産、低体重児出産の増加

- 子宮内胎児発育不全の増加

- 周産期死亡率の増加

- 前置胎盤発症リスク:自然妊娠の5.6倍

- 妊娠糖尿病、妊娠高血圧症候群の増加

注意点

ART妊娠では広く知られている胎盤位置異常の増加があり、自然妊娠に比べて前置胎盤発症の起こりやすさは5.6倍上昇すると報告されています。

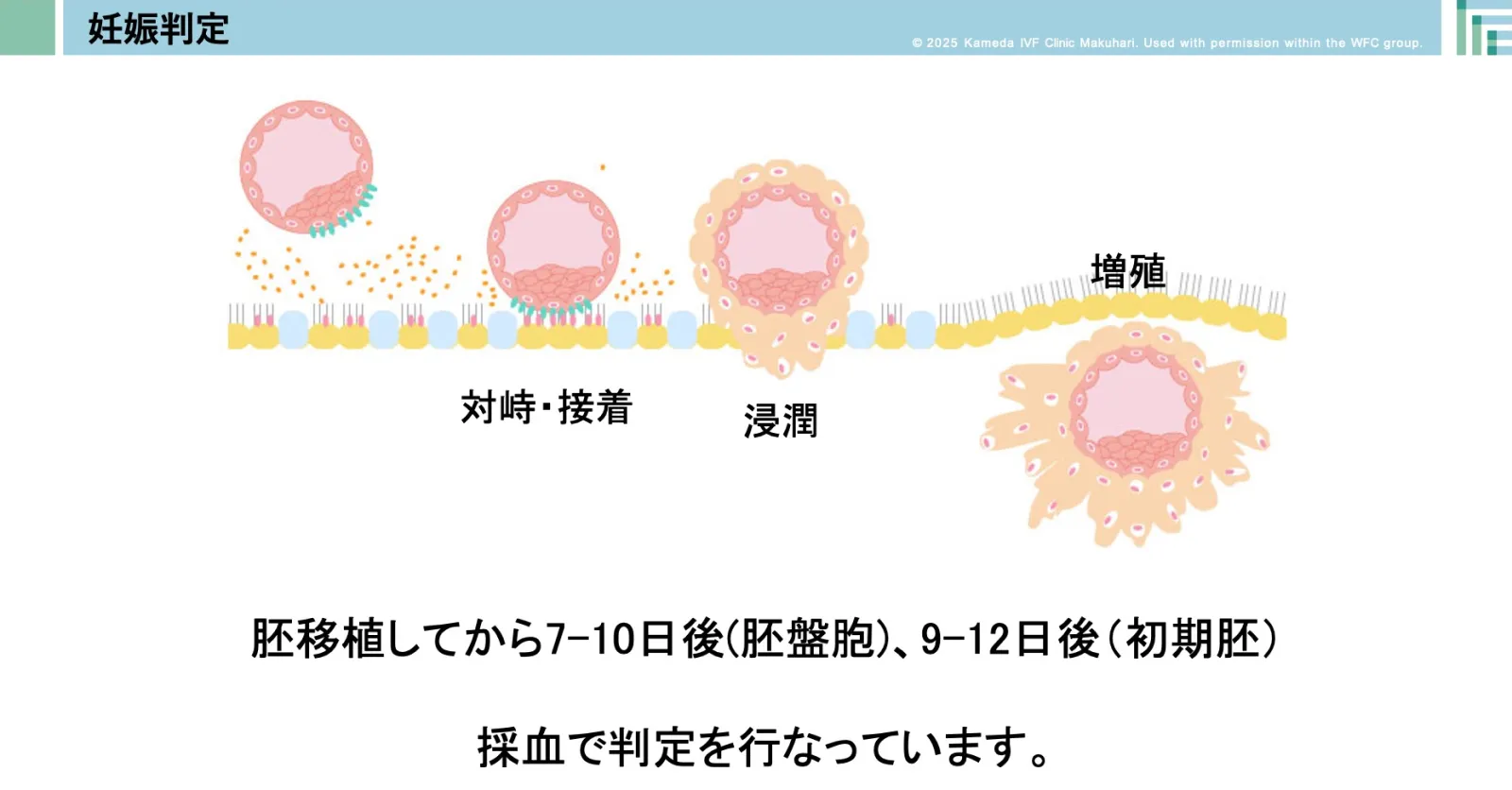

妊娠判定とその後

妊娠判定

時期

胚移植から約7〜12日後(戻した胚ステージなどにより異なります)

方法

血液検査(hCG測定)で妊娠判定

妊娠判定陽性の場合

継続検査

- ホルモン検査(採血)を継続

- 胎嚢確認、心拍確認と段階的に妊娠の確認

ホルモン補充の継続

- 必要期間中の黄体ホルモン補充を継続

- ホルモン補充周期の場合は8〜10週まで継続

まとめ

内膜調整と胚移植は体外受精治療の最終段階であり、妊娠の成否を決める重要なプロセスです。患者さまの状況に応じて最適な方法を選択し、着床に最も適した環境を整えるよう努めております。

治療には様々なリスクや合併症の可能性がありますが、これらを最小限に抑えるよう十分な配慮をもって実施いたします。生殖医療の目的は、単に赤ちゃんを得ることではなく「元気な赤ちゃんを得ること」ですので、安全性を最優先に治療を行います。

また、治療の有効性は現在も検討が進められており、誰にでも有効な治療とは考えられていないため、患者さまの状況に応じて個別に適応を判断し、十分な説明を行った上で実施いたします。

ご不明な点やご心配なことがございましたら、いつでもお気軽にお尋ねください。患者さま一人ひとりの状況に応じて、最適な治療プランをご提案いたします。