妊活の基礎知識

妊娠には子宮・卵巣・卵管・精巣の機能が重要で、排卵と受精、胚の移動と着床が適切に行われる必要があります。

排卵周期、年齢、不妊の定義と受診時期、月経異常や子宮内膜症にも注意が必要です。

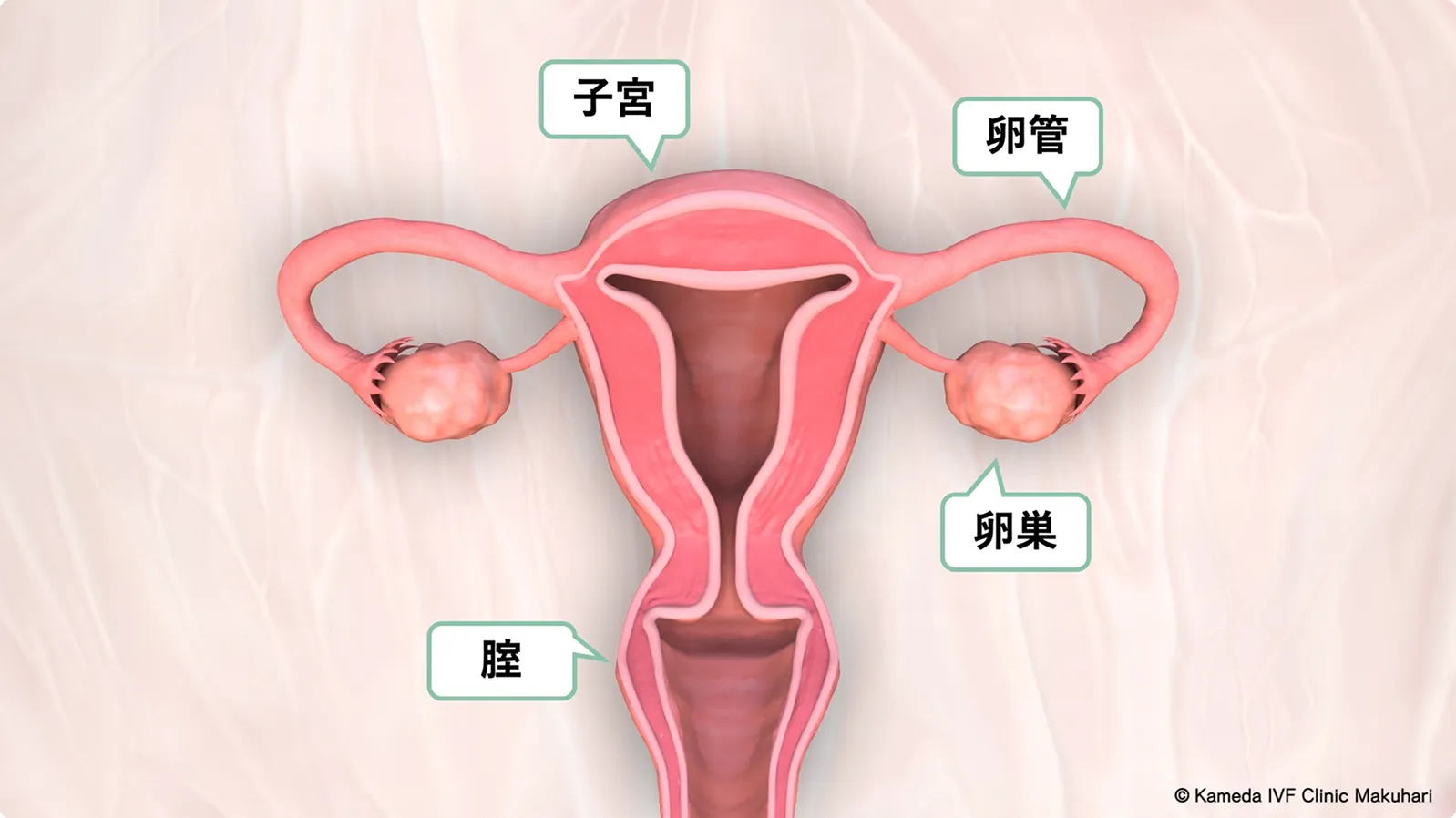

妊娠が成立するためには、「女性の子宮、卵巣(卵子)、卵管」「男性の精巣(精子)」が重要な臓器です。

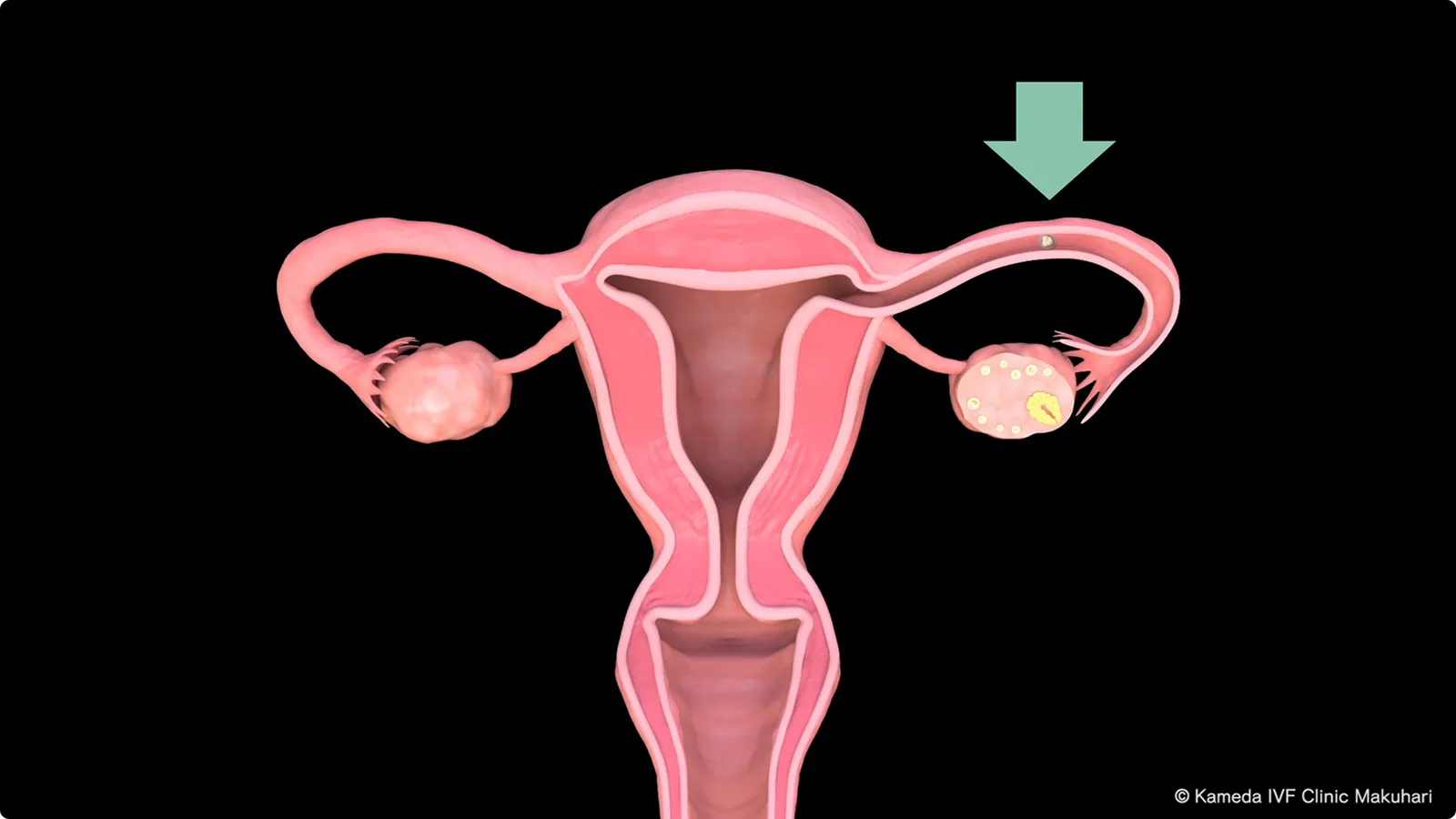

女性の生殖器

女性の生殖器

断面図

女性の子宮や卵巣は、下腹部の、骨盤の中にあります。

子宮

受精卵が着床し、出産まで妊娠を維持するための臓器です。月経は、卵巣からの排卵の周期に合わせて、定期的に起こる子宮からの出血のことを指します。

卵巣

卵巣の中には、卵子の元となる「原始卵胞」が蓄えられています。これらは、母親のお腹の中にいるときに作られ、出生後に新たに作られることはありません。

卵管

卵子と精子が初めて出会う場所が卵管です。卵管は受精に適した環境を提供するとともに、受精卵を子宮まで送り届ける役割があります。もしも卵管が両側とも閉塞している場合には、卵子と精子は出会うことができないため、自然妊娠はできません。

排卵と妊娠

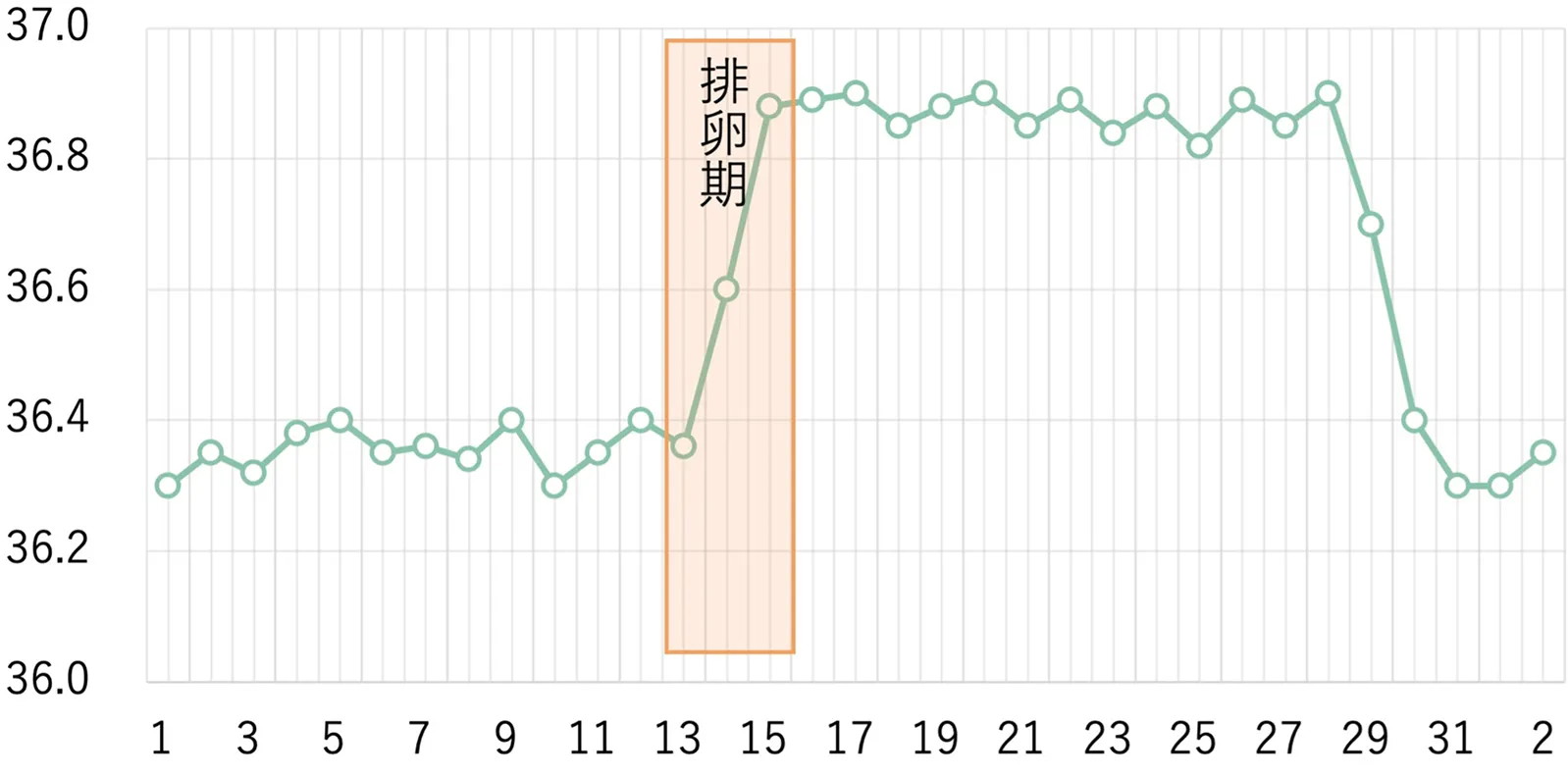

月経周期が28日周期程度で規則的な場合は、14日目頃に排卵します。

基礎体温表では、低温相から高温相に移る前後が排卵期にあたります。

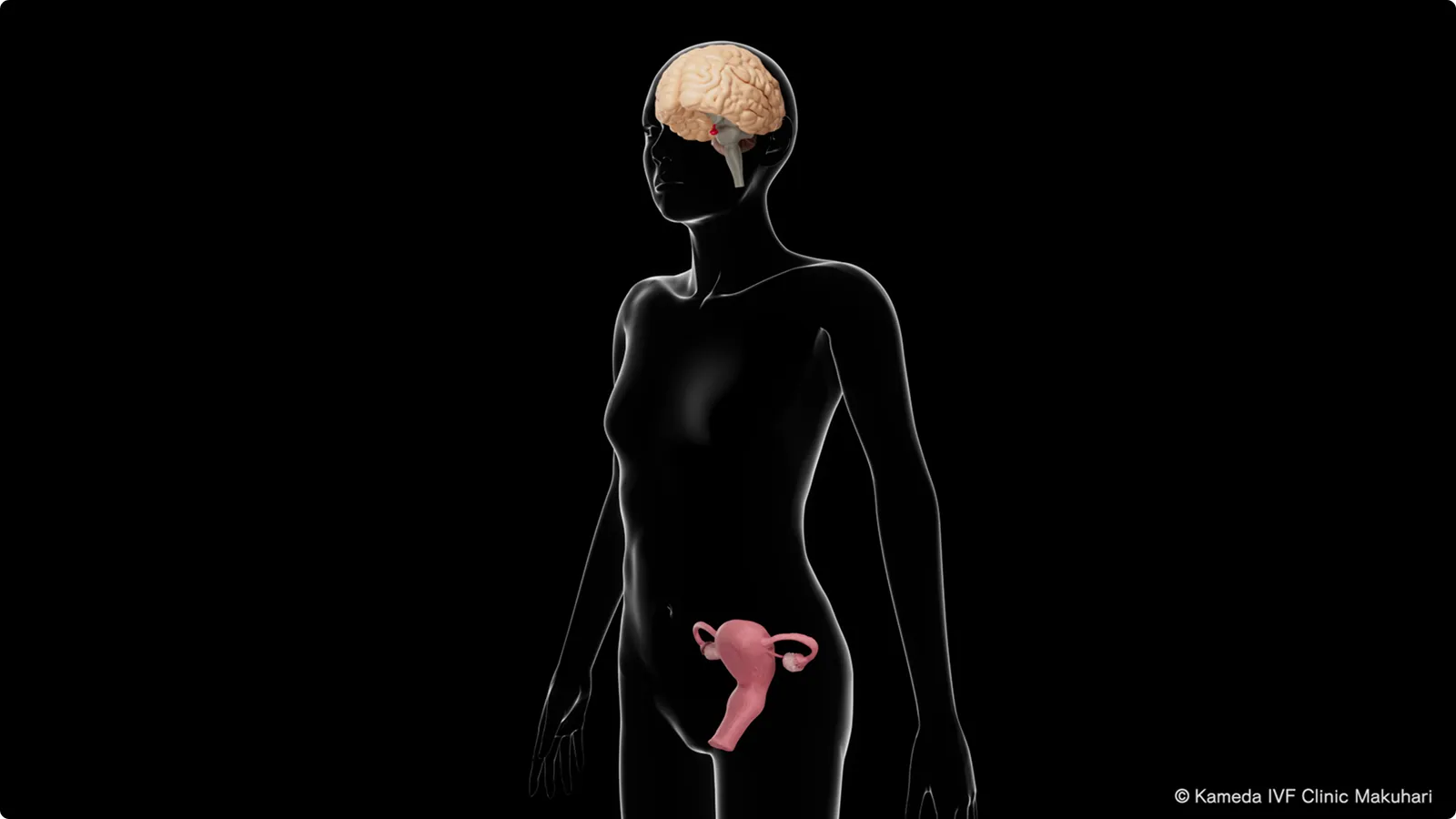

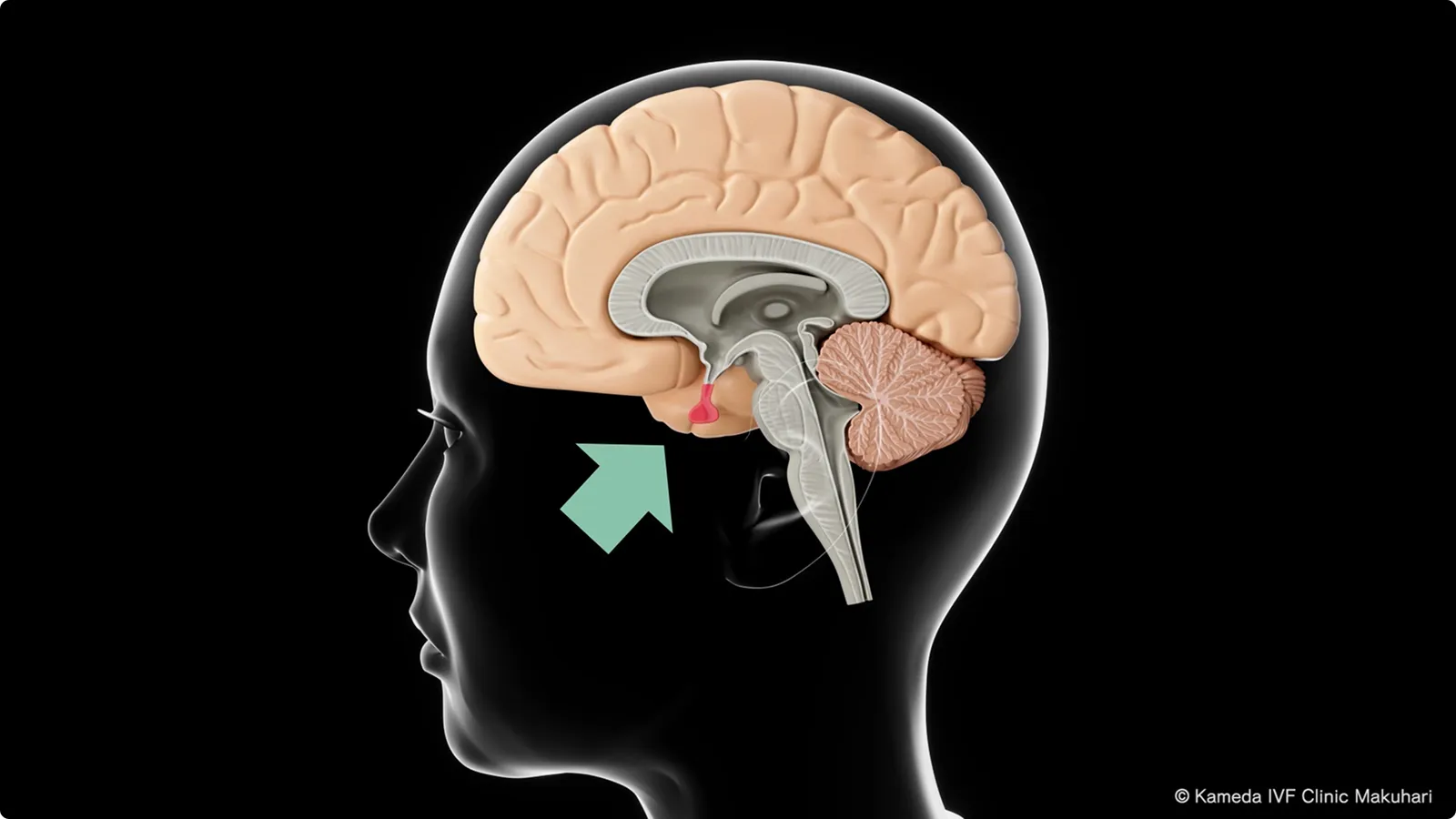

排卵を促すホルモン(LHとFSH)は、脳の下垂体から分泌されます。

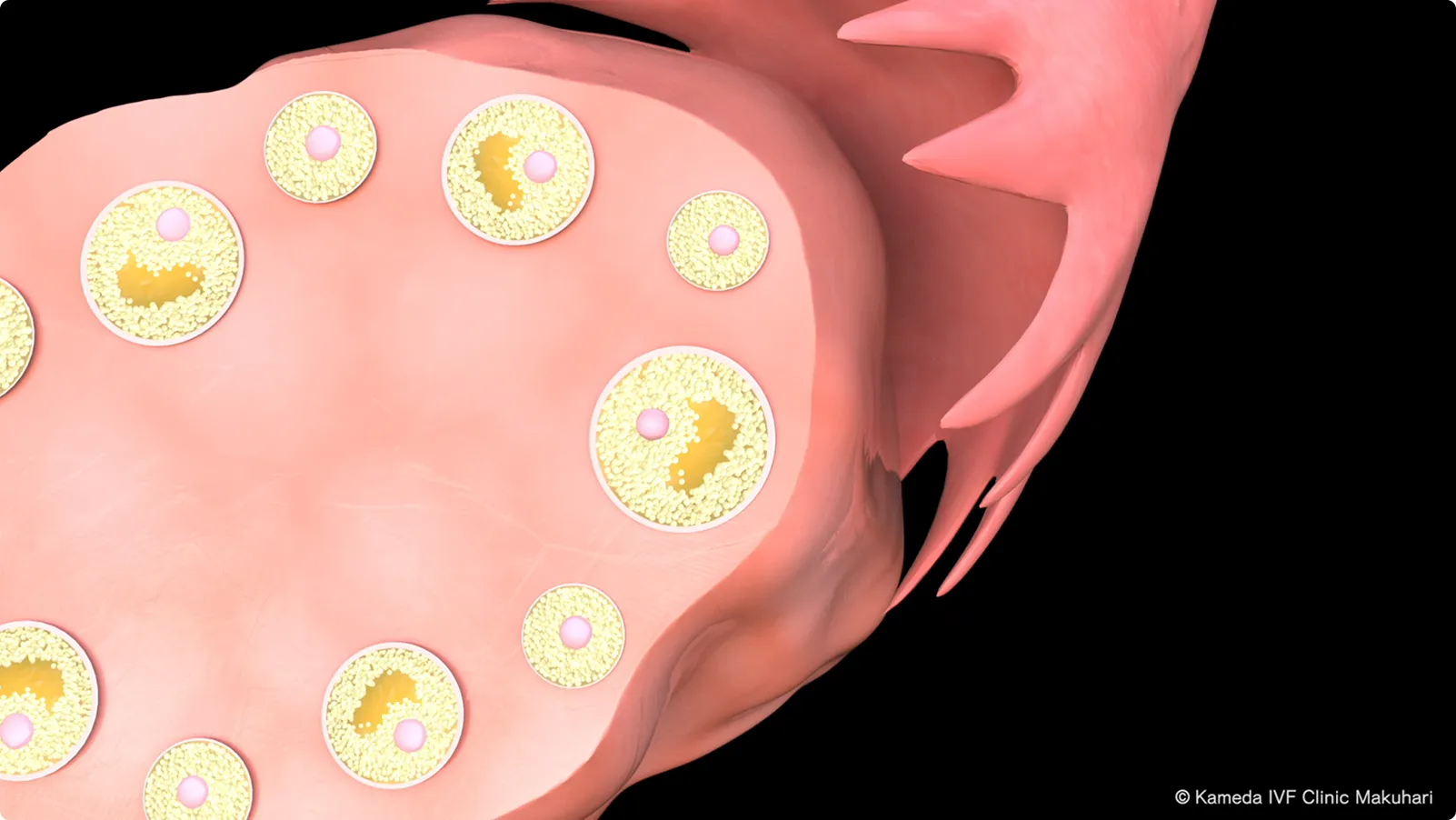

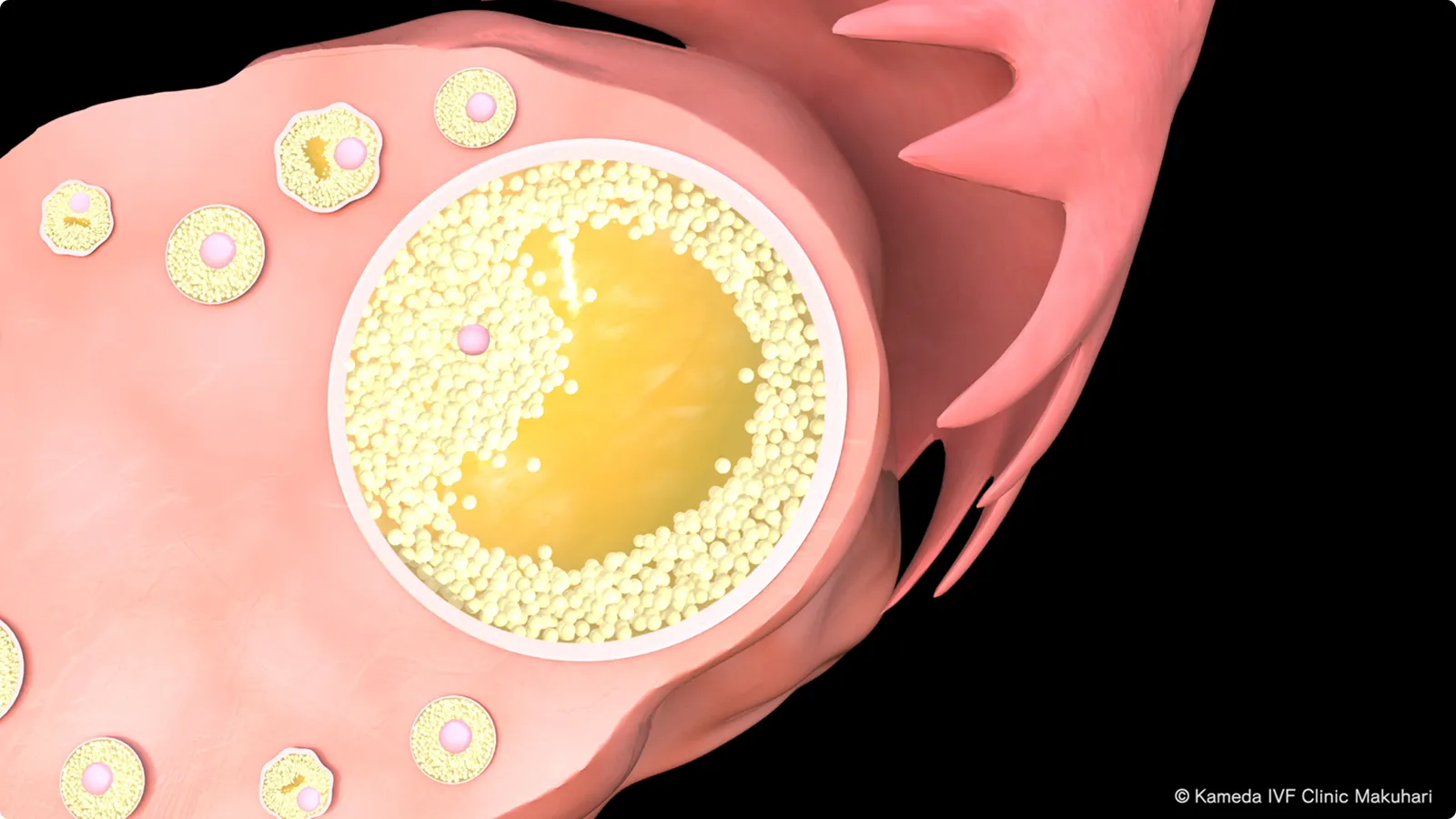

卵子の様子です。

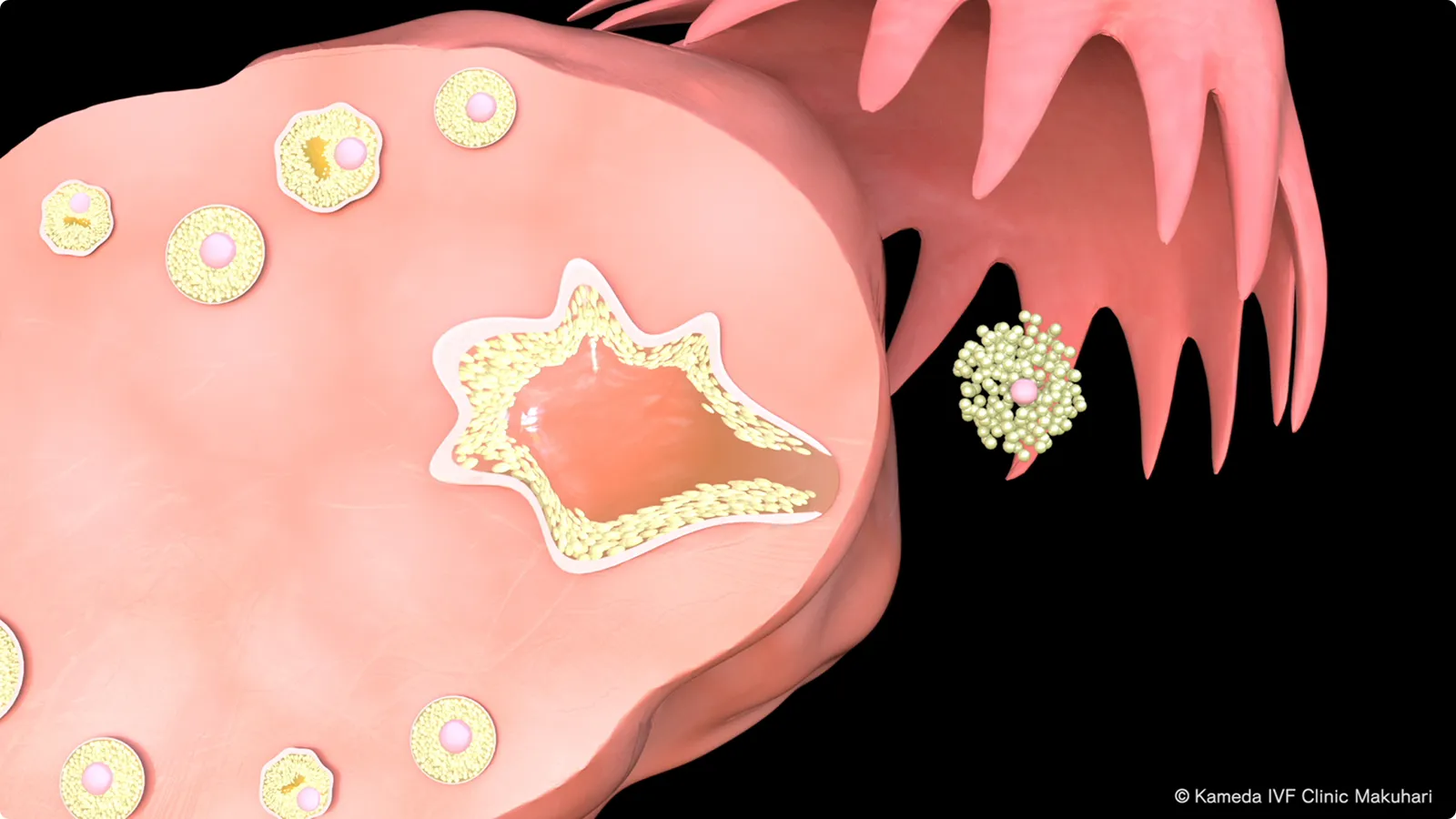

卵巣では、月経中はまだ卵胞(卵子の入った袋)が小さい状態です。

排卵に近づくにつれて大きく成長します。

自然な月経周期の場合には、複数ある卵胞のうちの一つが発育します。

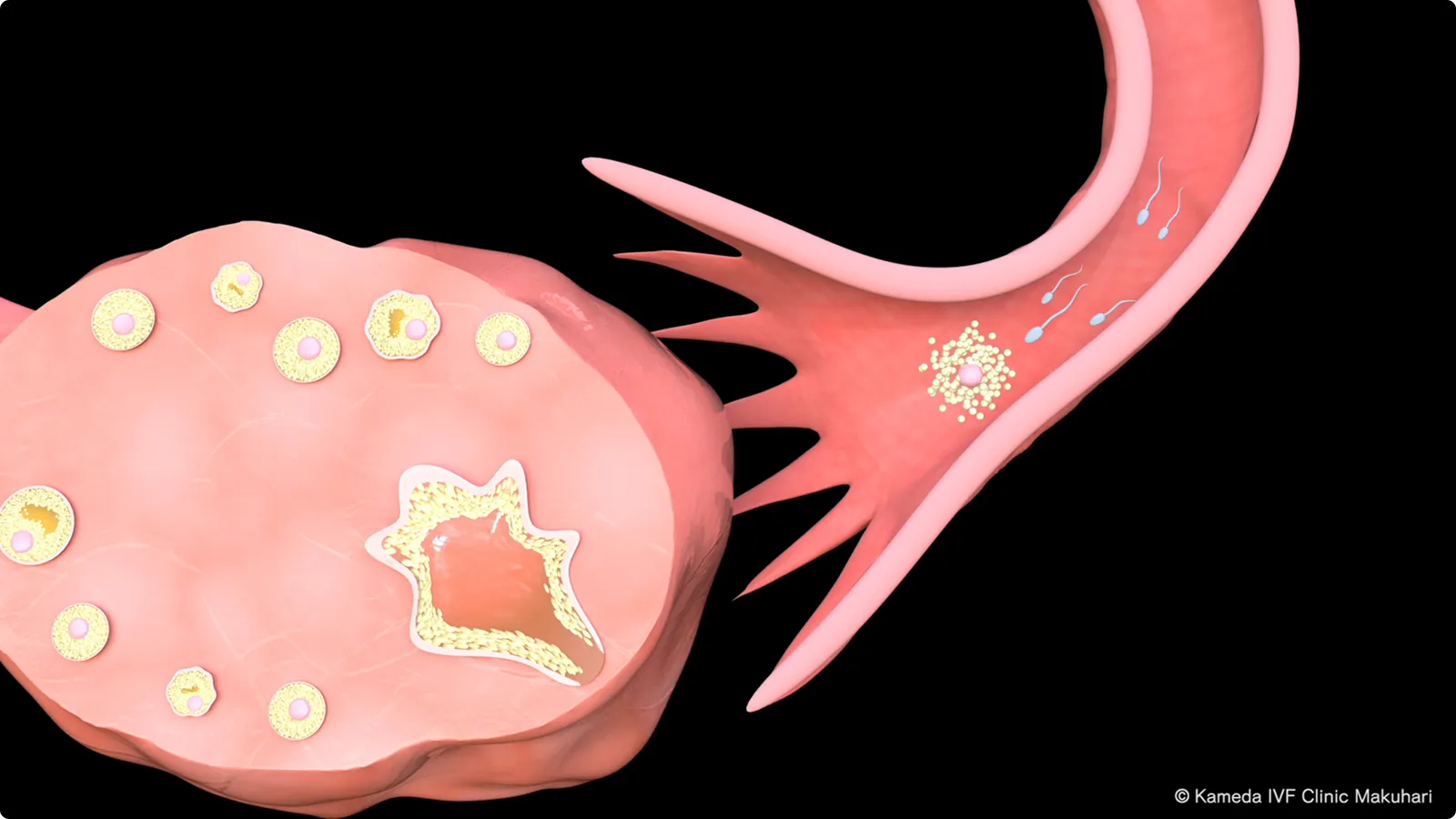

大きさが20mm前後になると排卵が起こり、卵巣から飛び出した卵子は卵管に取り込まれます(ピックアップ)。

卵管膨大部という場所で卵巣は精子を待ちます。

性交渉によって腟内に射精された精子は、子宮、卵管を通って、卵子の待つ卵管膨大部にたどり着きます。

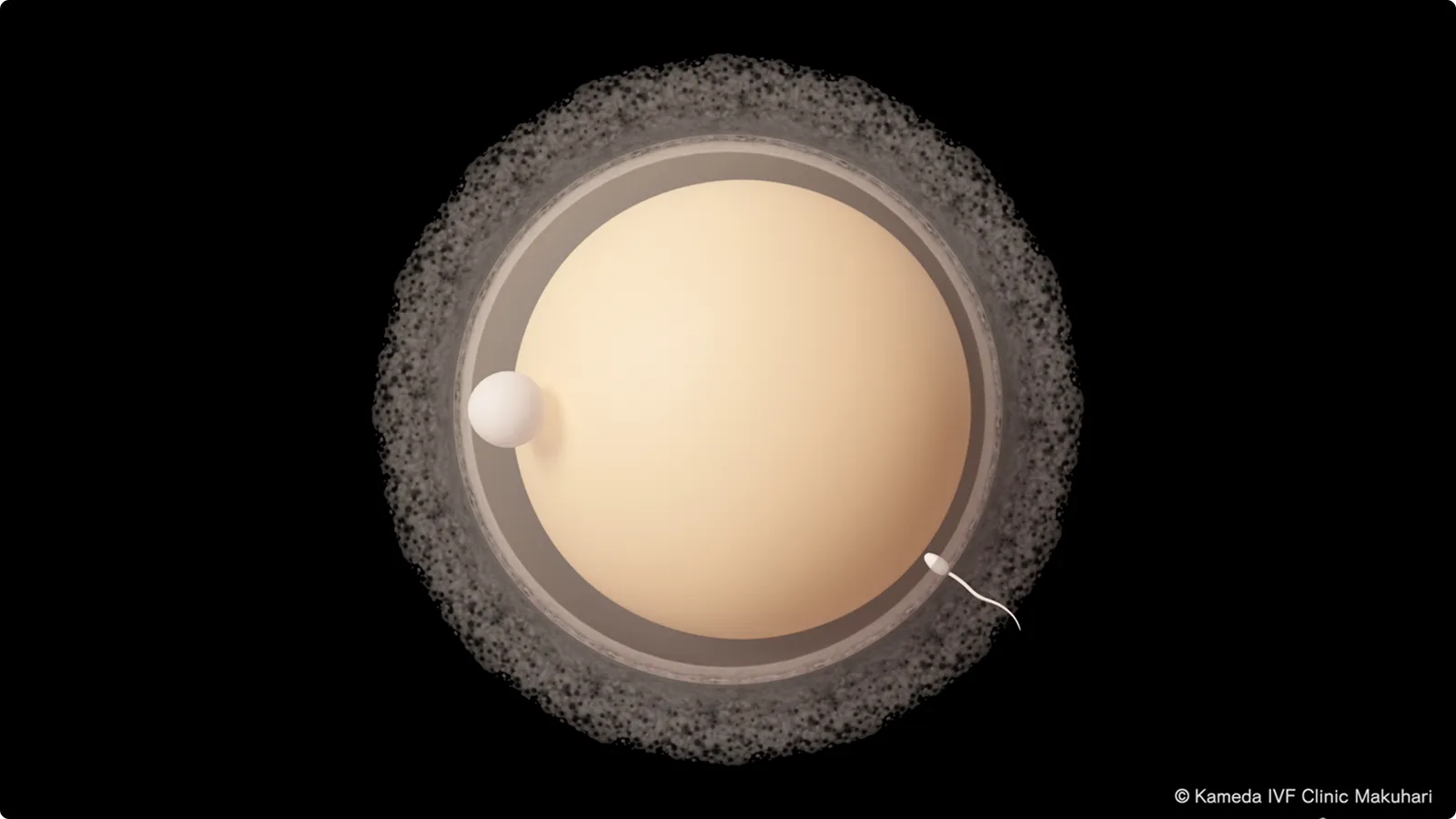

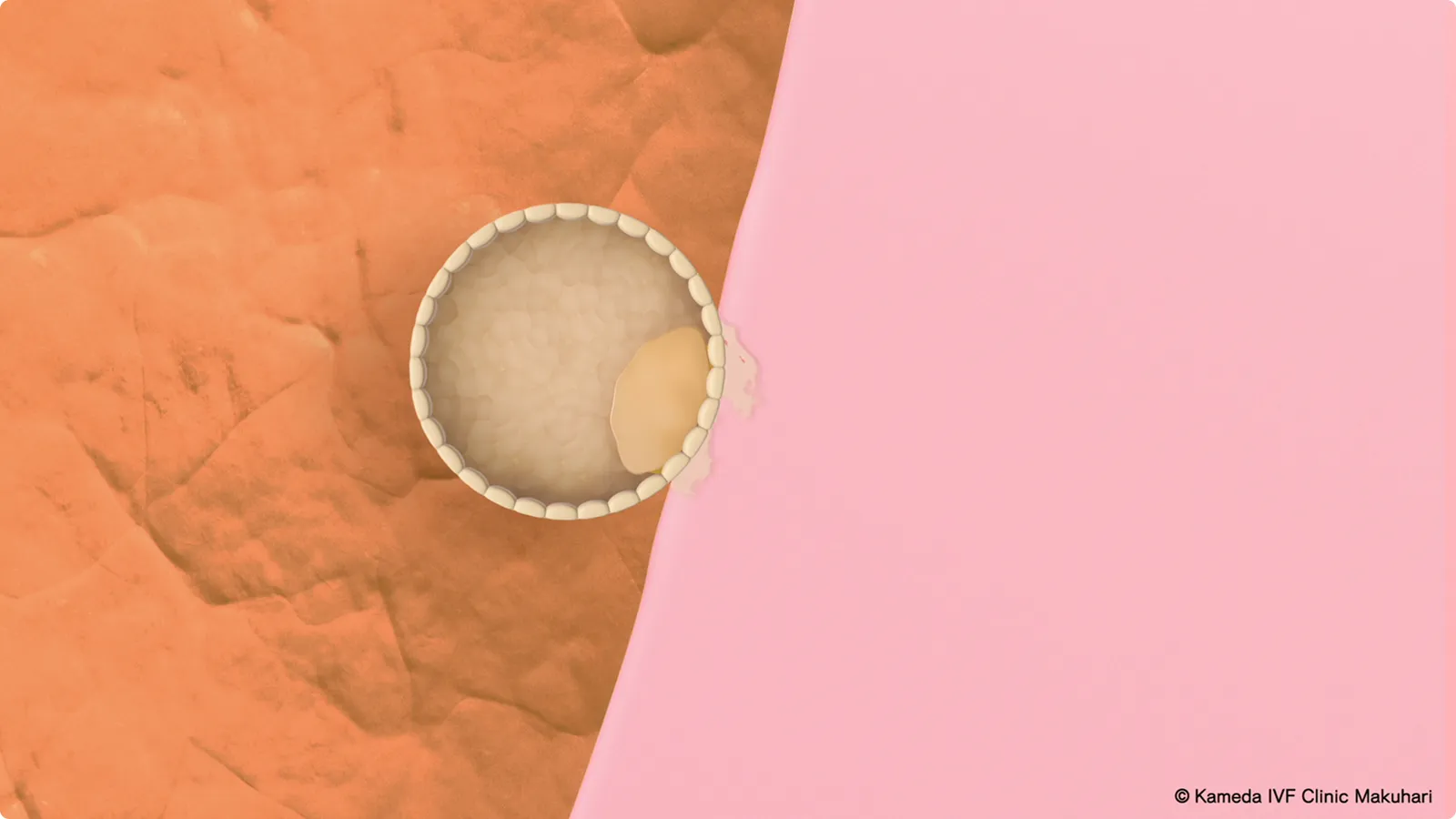

卵子にたどり着いた精子は透明帯(卵の殻)を通り抜けて、そのうち1個だけが卵子の中に侵入し、卵子と融合します。

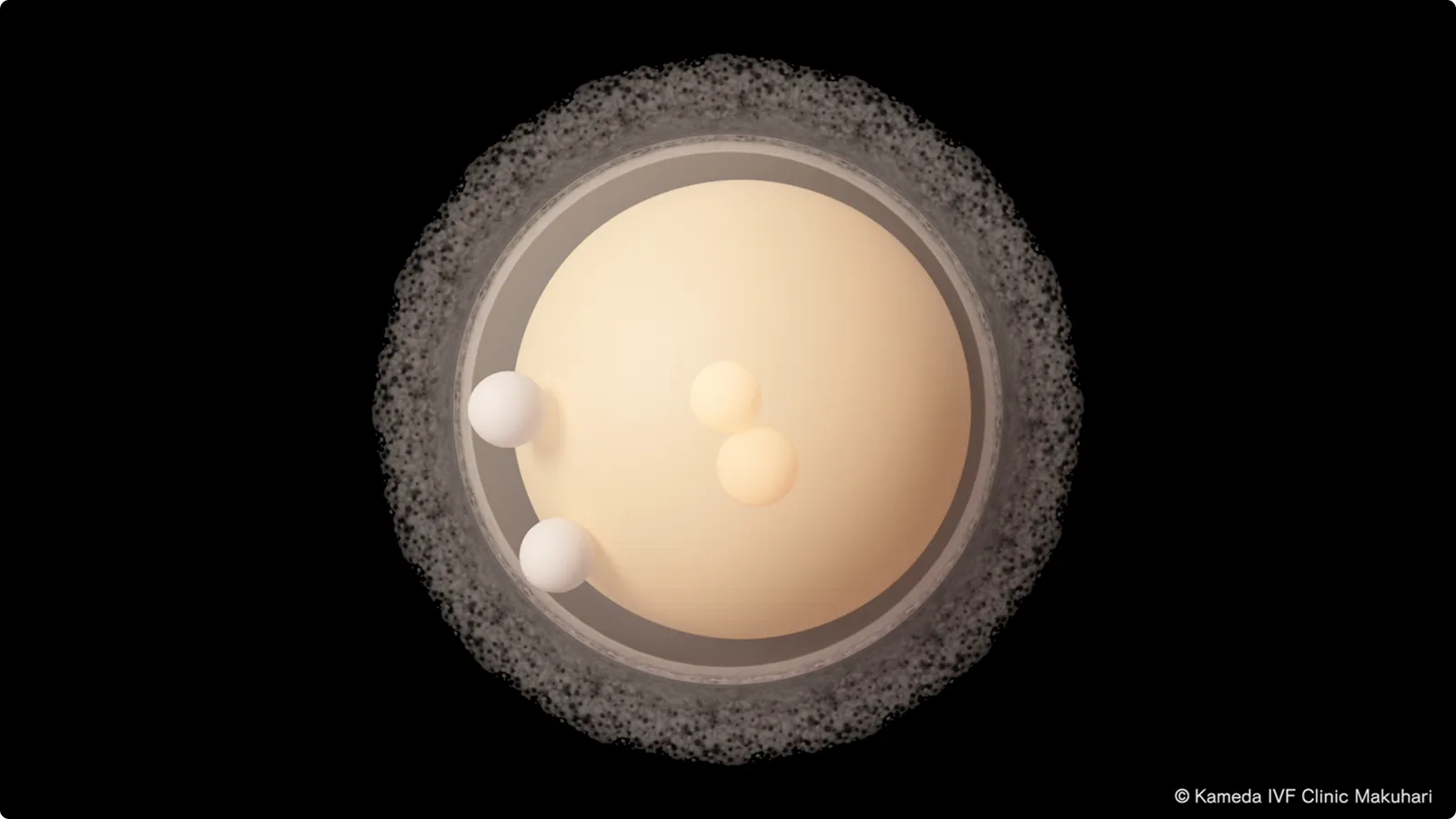

そして受精卵となり、分割が始まっていきます。

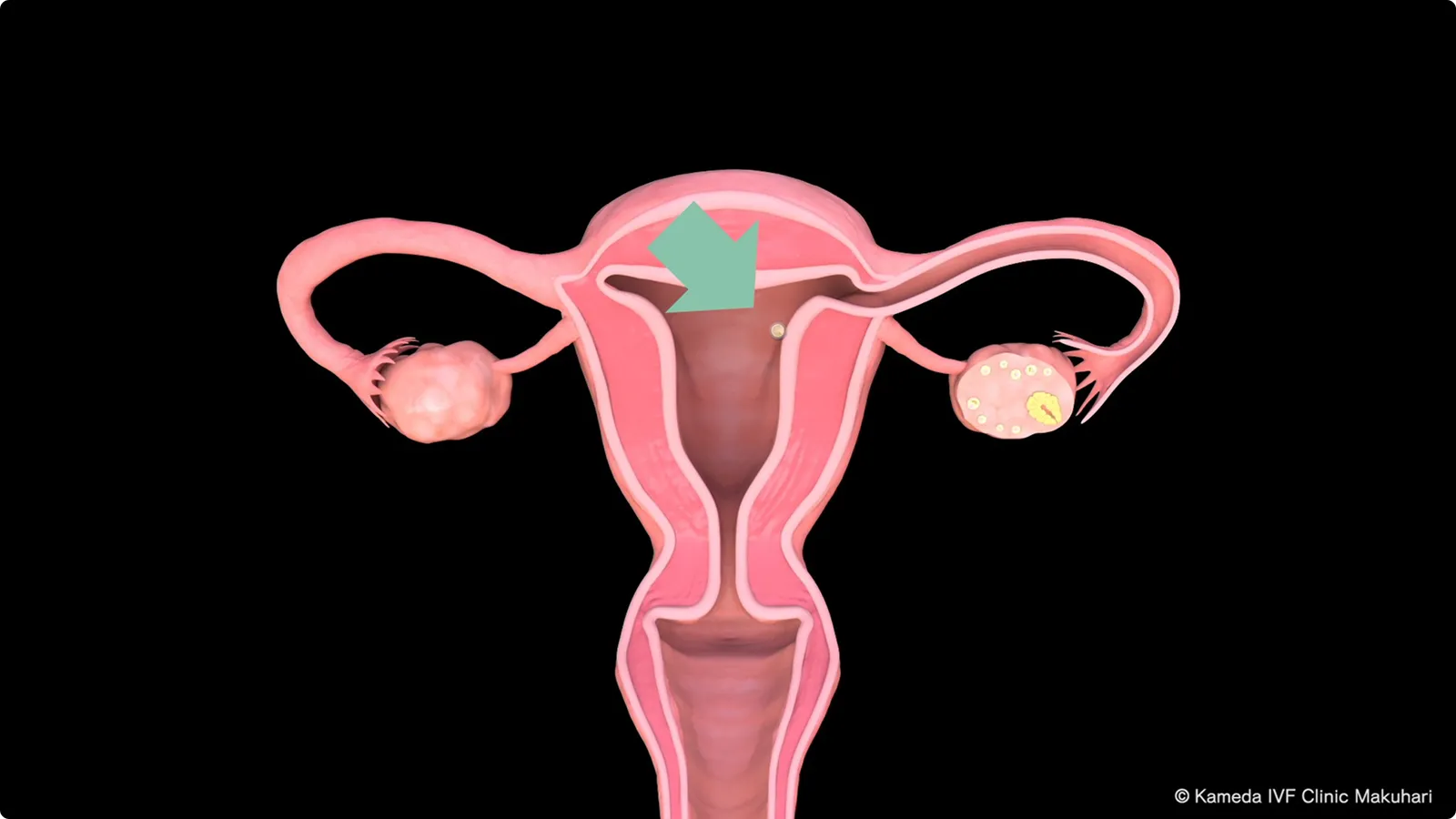

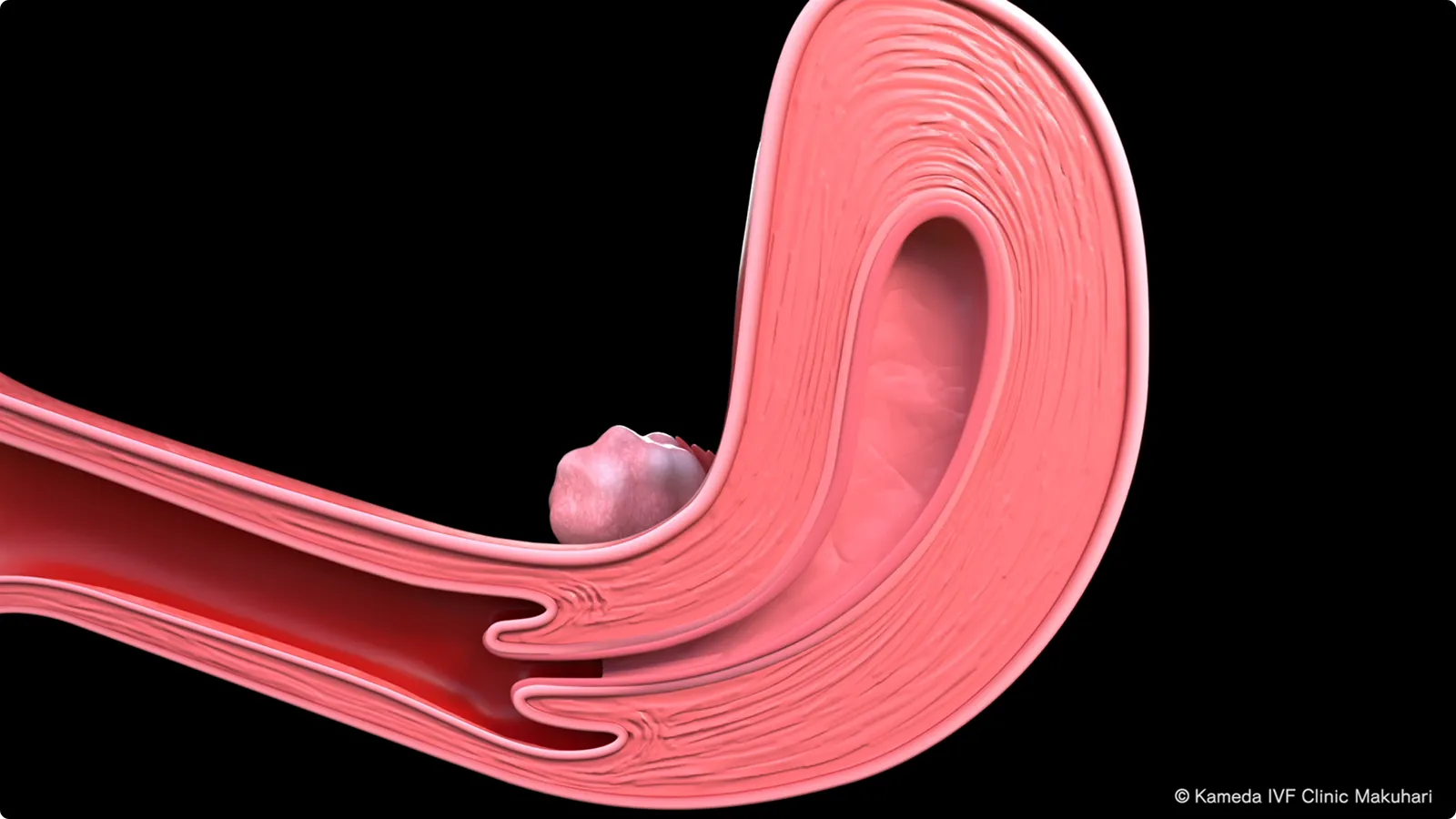

胚(受精卵)は発育しているうちに、少しずつ卵管を通って子宮の中に移動していきます。

排卵の5~7日後、胚は胚盤胞と呼ばれる状態まで発育し、子宮内に到着します。

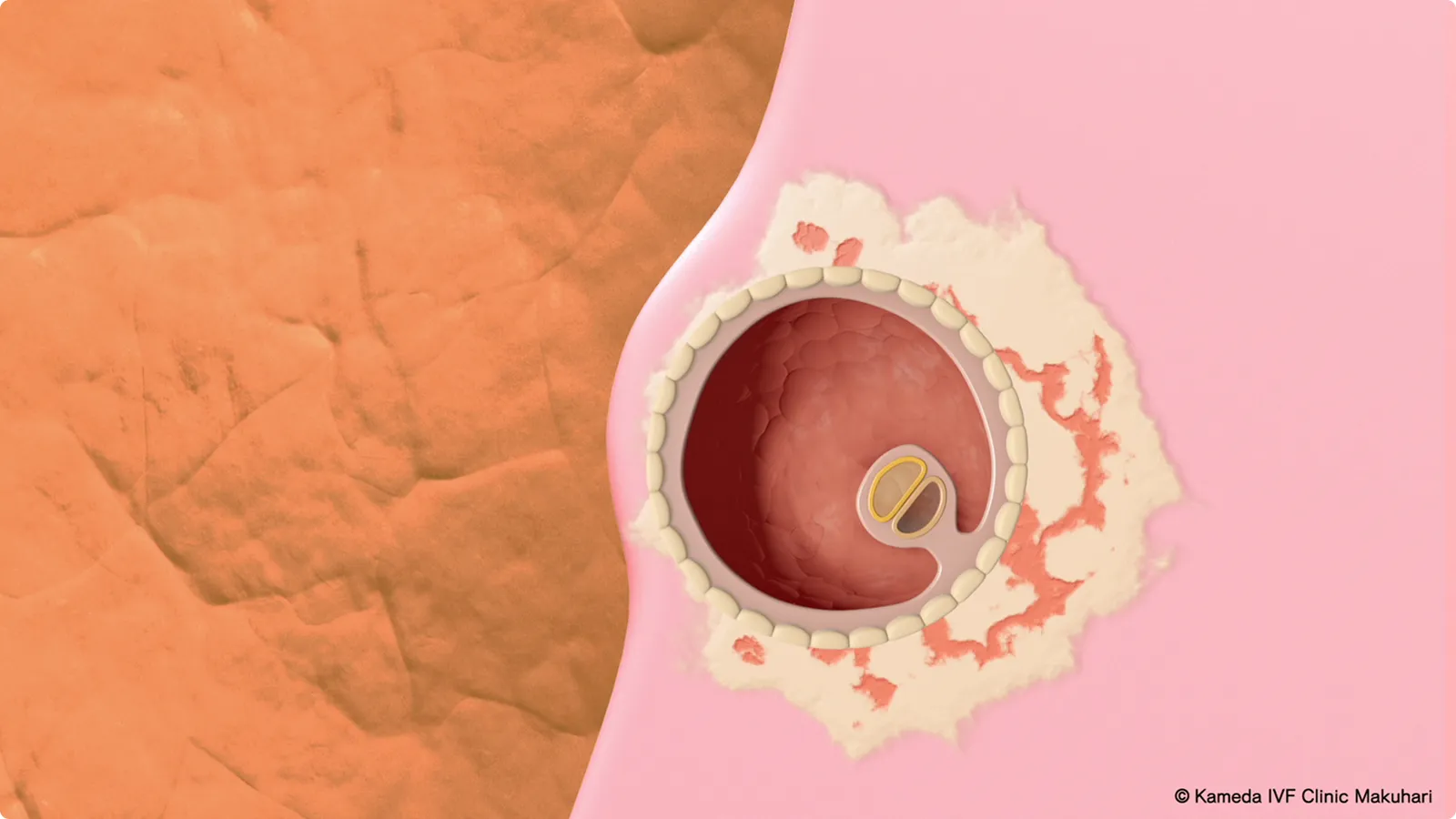

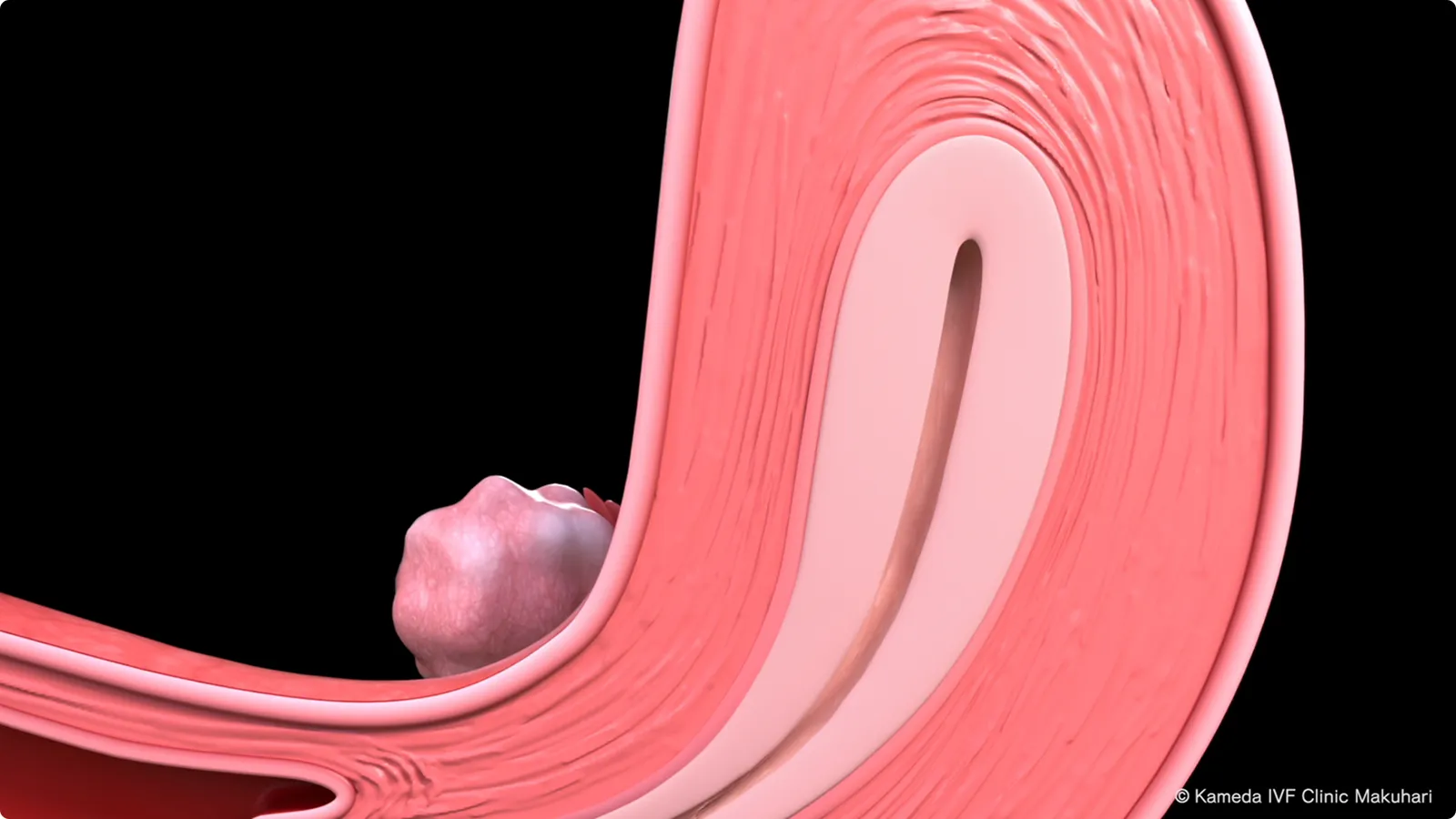

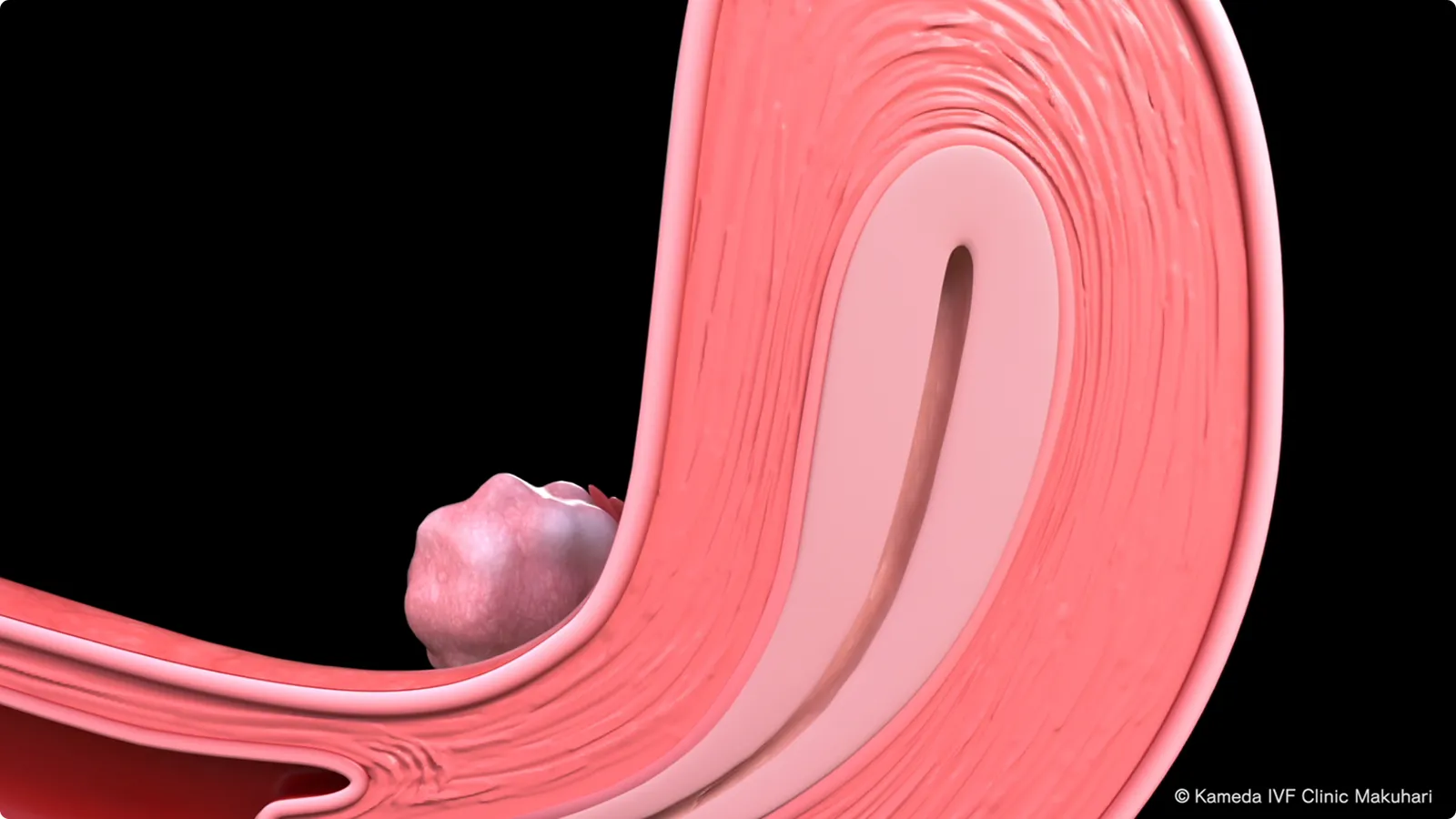

そして、胚は透明帯を破って飛び出し、子宮内膜に着床します。

排卵の14日後(妊娠4週0日)には、通常開始されるはずの月経が始まらないことにより妊娠の可能性を考えます。着床した組織からhCGが分泌されているので、妊娠検査薬は陽性になります。さらに1週間後には超音波検査で胎嚢(赤ちゃんを包んだ袋)が確認できるようになります。

子宮内膜と月経

子宮内膜は、月経終了直後は薄い状態になっています。

卵胞が発育していくとエストラジオール(卵胞ホルモン)が分泌され、それに伴い着床に備えて子宮内膜は厚くなります。

排卵した後は卵巣から分泌されるプロゲステロン(黄体ホルモン)により、着床に備えた変化をします。

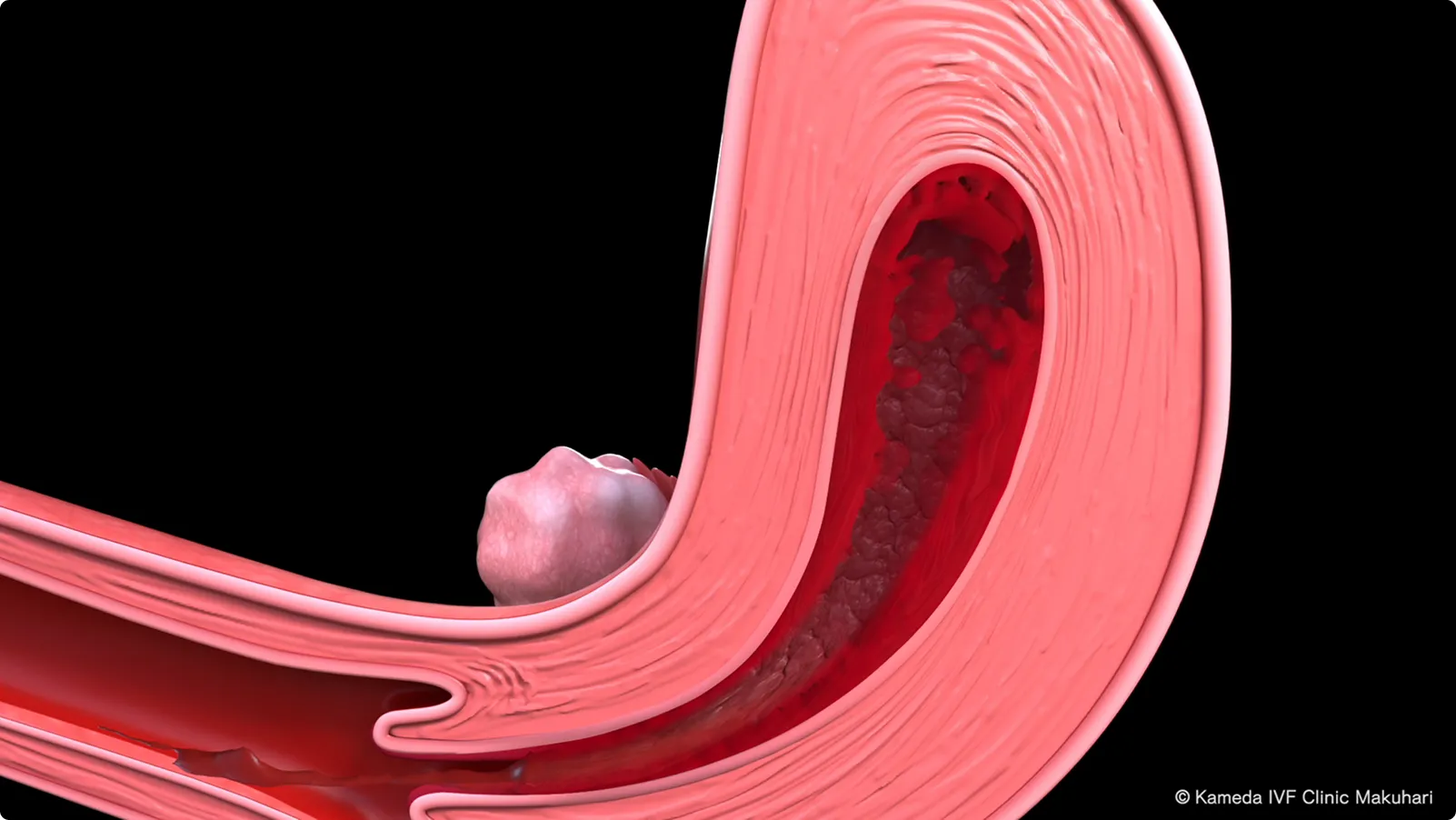

着床しなかった(妊娠成立しなかった)場合には卵巣からのプロゲステロンの分泌がなくなり、厚い子宮内膜を維持することができず、剥がれて月経血として排出されます。

妊娠しやすい時期

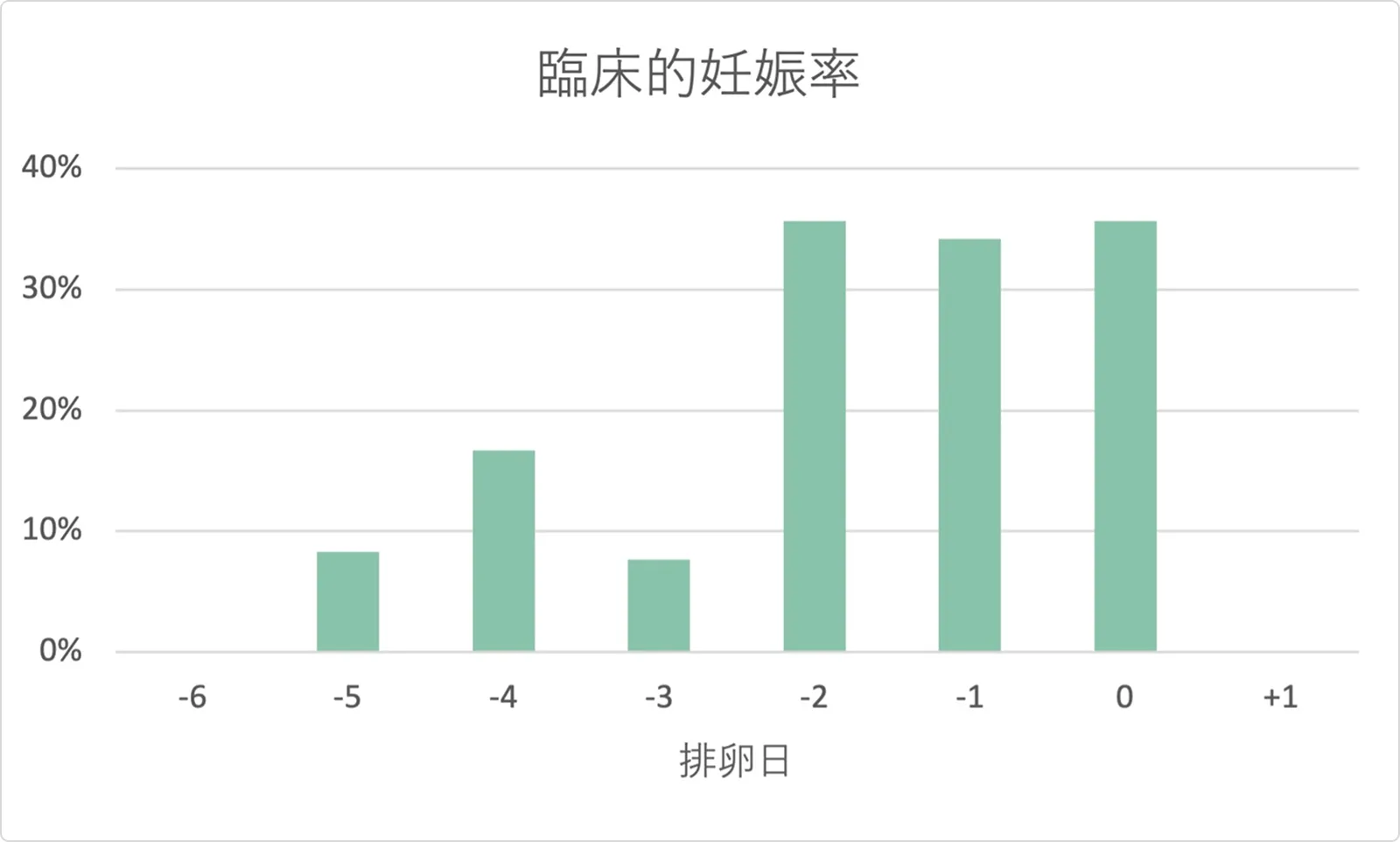

夫婦生活は、排卵の5日前から排卵当日までが妊娠しやすい時期とされています。

Wilcox AJ et al. N Eng J Med 333:1517-21, 1995

不妊症とは

生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある一定期間避妊することなく性交渉を行っているにもかかわらず妊娠の成立を見ない場合、夫婦どちらかの生殖機能に障害がある場合を不妊症と定義されています。

日本では上記の「一定期間」を1年とすることが多いですが、妊娠を試みた女性の80%は最初の6ヶ月以内に妊娠しており、特に最初の3ヶ月に妊娠する方が多くいます。

不妊治療クリニックに受診が推奨されるタイミングは以下の通りです。

- 女性の年齢が35歳未満の方:1年間妊娠しない場合

- 女性の年齢が35歳以上40歳未満の方:6ヶ月間妊娠しない場合

- 妊活に対して不安材料がある場合

他にも、女性が40歳以上、婦人科疾患の既往がある方などは、早めの受診が望ましいです。女性の年齢の上昇とともに妊娠率は低下し、流産率、帝王切開率、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病、前置胎盤などのリスクが高くなるため注意が必要です。

月経不順や無月経について

月経不順の場合には、①排卵があるが不定期な場合、②排卵がない場合の2つが含まれます。

① 排卵があるが不定期な場合

排卵日は前後するため、排卵の約2週間後に来る月経の時期が変動します。妊娠しやすい時期も予測しづらいため、排卵誘発剤を使用し超音波検査で排卵日を予測することで、妊娠の可能性を高めることができます。

②排卵がない場合

排卵が起こらず、子宮から不規則な出血が見られることがあります。この出血は本来の意味での月経ではなく、無排卵周期での出血と考えられます。①と同様に排卵誘発剤と超音波検査によって、妊娠の可能性を高めることができます。

また、無排卵状態が長く続くと子宮体がんのリスクが高まるため、必要に応じてホルモン剤による月経のコントロールが推奨されます。

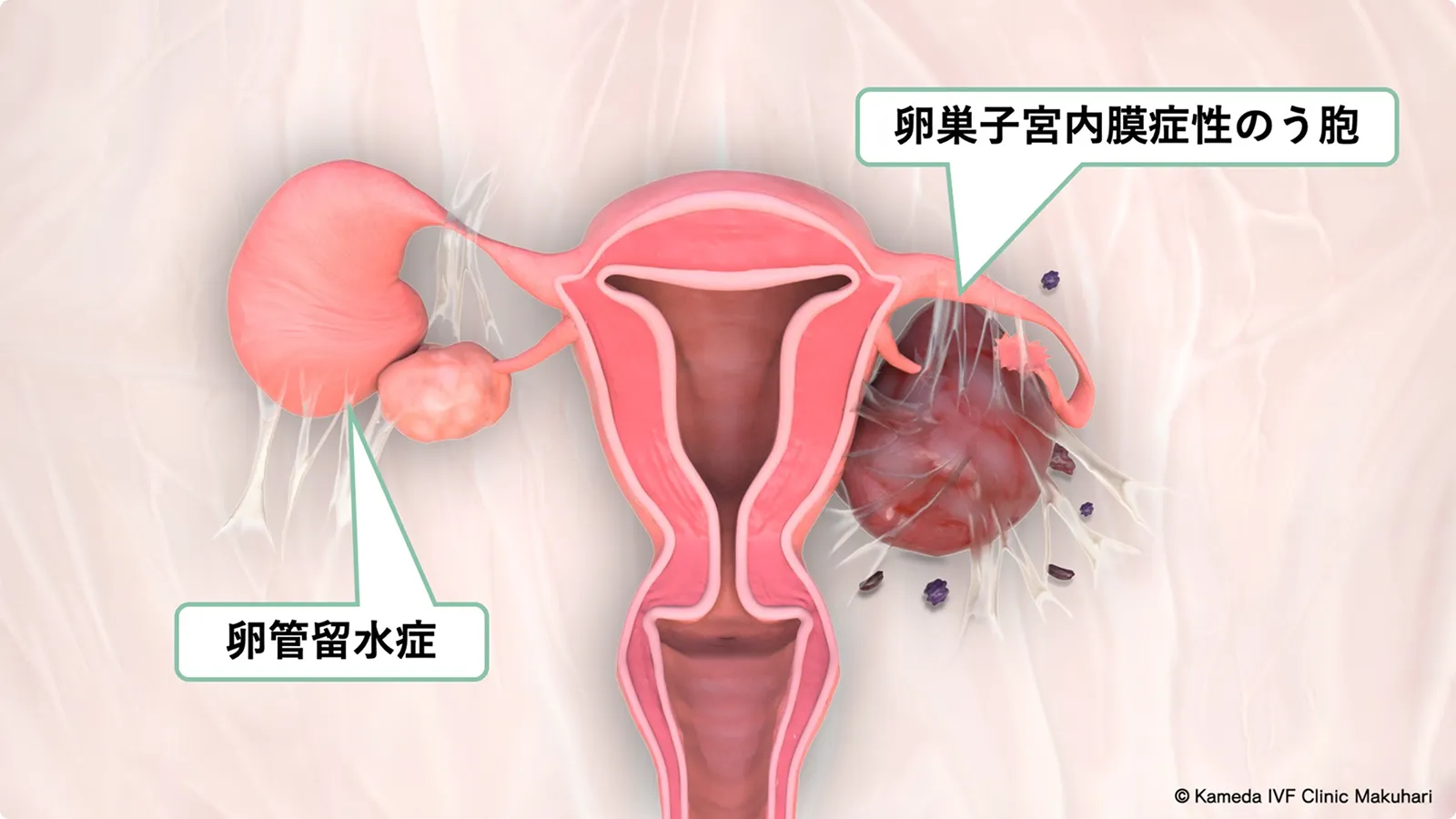

月経困難症・子宮内膜症について

月経痛などの症状が日常生活に支障をきたすほど強い場合、月経困難症と診断されます。毎月痛み止めを服用する方や、痛み止めを服用しても痛みが残る方は、月経困難症の可能性があります。

原因の一つに子宮内膜症があります。これは、子宮内膜に似た組織が腹腔内や、本来あるべきでない場所(腹腔内、卵巣、子宮の外側など)に存在し、月経周期に伴い強い痛みを引き起こします。症状は閉経まで徐々に悪化し、卵管や卵巣への影響により将来的な不妊のリスクが高まります。卵巣子宮内膜症性のう胞(チョコレートのう胞)は卵巣予備能の低下につながります。

すぐに妊娠を希望しない場合には、月経困難症の治療と子宮内膜症の進行抑制を目的として、低用量ピルや黄体ホルモン剤などによる治療が提案されます。