不育症について

不育症は妊娠しても流産を繰り返してしまう病気です。日本では子供が欲しい女性の5%(2回流産)、1%(3回流産)の頻度になります。一部の原因・治療はオーバーラップしますが、不妊症とは別の病気であり、異なる検査・治療となります。きちんと検査を受けて適切な治療を行うことで、多くの方が無事に出産できるようになります。

当院は、生殖医療専門医、不育症認定医、臨床遺伝専門医、心理カウンセラーが在籍する施設です。不育症は、妊娠を希望されるご夫婦にとって心身ともに大きな負担となる疾患です。当院では、患者さまの状況やご希望を十分にお聞きした上で、初めからすべての検査を実施するわけではなく、必要最小限の検査から段階的に開始していきます。

不妊症と不育症は異なる病態であるため、検査の選択はもちろん、治療の介入時期や中止時期についても慎重に検討し、妊娠が成立した際には適切な情報を周産期施設へお伝えできるよう、一貫した診療体制を整えております。

患者さまお一人おひとりの背景や状況に応じて、最新のエビデンスに基づいた個別化医療を提供し、妊娠から出産まで安心してお任せいただけるよう、スタッフ一同サポートさせていただきます。

不育症とは

不育症とは、妊娠はするものの流産や死産を繰り返し、出産まで至らないことをいいます。2回以上の臨床的流産もしくは死産の既往がある場合を不育症と呼んでいます。流産は妊娠の最大の合併症であり、約15%に起こります。また、そのほとんどが妊娠10週未満の初期に起こります。

不育症の頻度

- 不育症:5%

- 習慣流産(3回以上の連続する流産):1.1%

- 日本の不育症女性数:約35~50万人

注意:ここでいう流産とは超音波検査などで子宮内に胎嚢が確認された後に起こった流産のことです。妊娠反応が陽性となった後、胎嚢が確認される前に出血が起きて妊娠反応が消失するものを生化学妊娠(流産)と呼び、流産とは区別します。

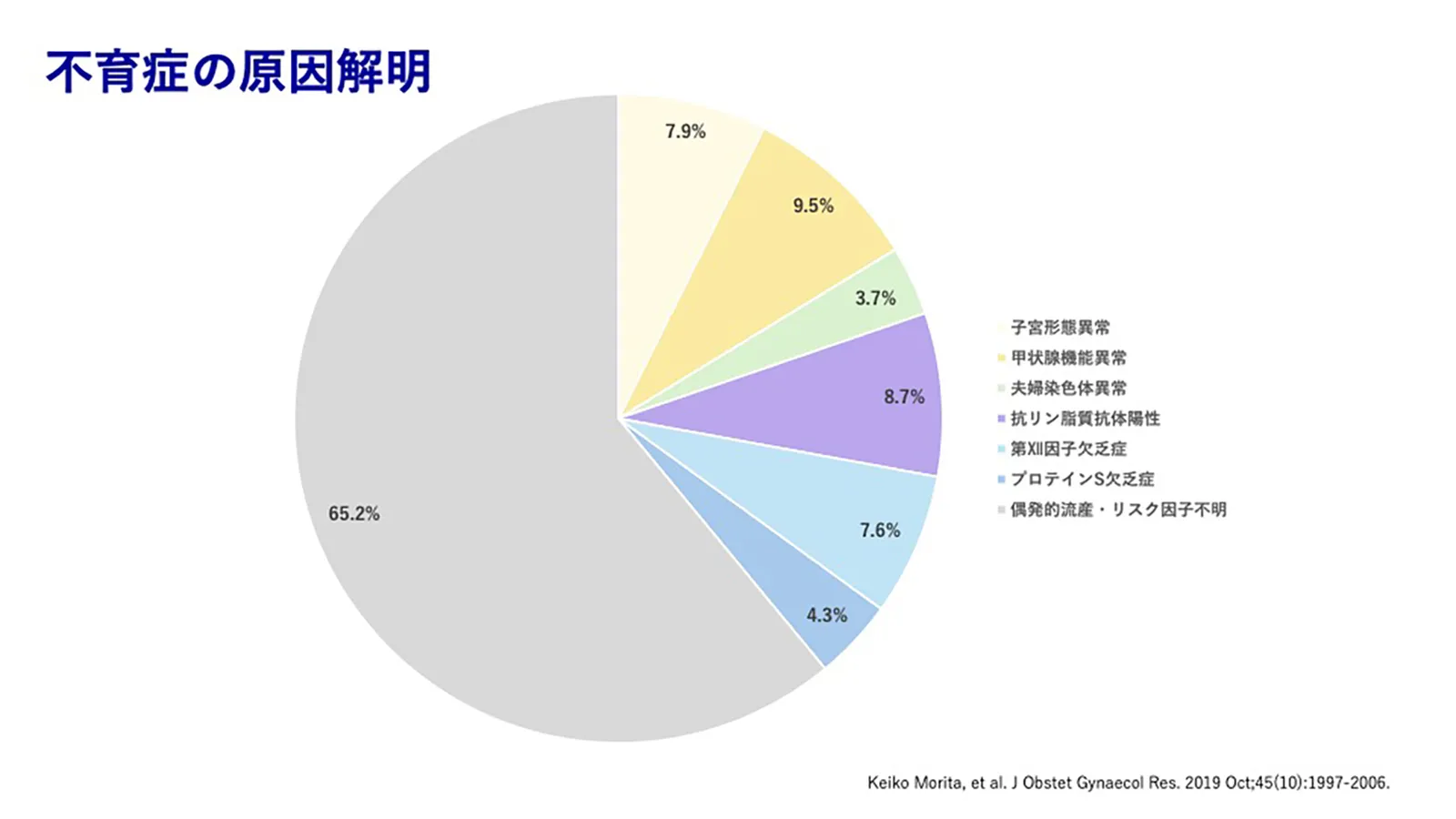

不育症の原因

不育症の原因はさまざまですが、抗リン脂質抗体症候群、子宮形態異常、夫婦の染色体異常(均衡型転座)、胎児染色体異常の4つが不育症の4大原因です。

原因別の頻度

- 抗リン脂質抗体陽性例:10.7%

- 子宮形態異常:3.2%

- 夫婦どちらかの染色体異常保因:6%

- 内分泌異常:12%

- 原因不明:約70%

胎児染色体検査が行われた患者では、41%は胎児染色体異常のみがみられ、胎児染色体正常の真の原因不明は25%でした。

生活習慣で改善できる要因

女性の年齢が35歳以上で流産率が上昇し、特に40歳以上では急激に増加します。喫煙や過度のアルコール摂取(週2~4回以上)、カフェイン摂取(1日300mg以上)は流産リスクを高めるため、禁煙・節酒・カフェイン制限が推奨されます。また、女性の肥満も流産や妊娠合併症のリスクとなるため、適正体重の維持が大切です。

男性側の要因も重要です。男性の年齢や生活習慣、肥満、喫煙、過度の飲酒は精子のDNA損傷に関連し、流産リスクを高める可能性があります。夫婦そろって健康的な生活習慣を心がけることが重要です。

次回妊娠時の出産成功率について

過去の流産回数が多くても、決して諦める必要はありません。厚生労働省の研究班データによると、既往流産回数別の次回妊娠における生児獲得率は以下の通りです。

2回流産後:約81〜86%

3回流産後:約77〜80%

4回流産後:約60〜65%

5回以上流産後:約28〜60%

抗リン脂質抗体症候群(APS)

抗リン脂質抗体症候群とは、抗リン脂質抗体と呼ばれる自己抗体が産生され、血栓症による血流障害を起こす病気です。治療法が確立された唯一の原因であり、適切に検査し診断し標準的治療法(低用量アスピリン・未分画ヘパリン療法)を行うと70〜80%出産に至ることが可能です。

子宮形態異常

子宮形態異常とは、生まれつき子宮の形が正常とは異なる状態のことを指します。中隔子宮、双角子宮、単角子宮、重複子宮などの子宮形態異常は不育症患者さんの5%に見られ、子宮内胎児死亡、早産、骨盤位(逆子)とも関連します。

中隔子宮については子宮鏡下中隔切除術により治療が可能ですが、手術自体が流産を減少させるかどうかについてはこれまでの研究では一定の見解に至っていません。

夫婦どちらかの染色体均衡型転座

染色体均衡型転座とは、夫婦のどちらかが生まれつき持っている染色体の構造変化のことです。保因者自身には健康上の問題はありませんが、精子や卵子を作る過程で染色体の過不足が生じ、受精胚が正常に発育できずに流産の原因となることがあります。夫婦染色体検査により診断可能で、着床前胚染色体構造異常検査(PGT-SR)などの治療選択肢があります。

胎児染色体異常

胎児染色体異常とは、受精の際に偶然生じる染色体の数や構造の異常のことです。これは夫婦の染色体が正常であっても起こる現象で、女性の年齢が高くなるほど頻度が増加します。流産検体の50〜70%で染色体異常が検出され、染色体異数性が流産の最大の原因を占めています。胎児染色体検査により診断が可能です。

不育症の検査

不育症の検査を臨床的エビデンスなどから以下のカテゴリーに分類しています。

推奨検査

臨床的エビデンスが十分にあり推奨される検査。

子宮形態検査

- 3D超音波検査

- ソノヒステログラフィー(2D超音波検査)

- 子宮卵管造影検査(HSG)

抗リン脂質抗体

- 抗β2GPI IgG抗体

- 抗β2GPI IgM抗体

- β2GPI依存性抗カルジオリピン抗体(IgG)

- 抗カルジオリピン IgG抗体

- 抗カルジオリピン IgM抗体

- ループスアンチコアグラント(LA)

- dRVVT(希釈ラッセル蛇毒時間)法(蛇毒法)

- aPTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)法

夫婦染色体検査

- 染色体G分染法

内分泌検査

- TSH、fT4

流死産胎児・絨毛染色体検査

- 流死産・胎児絨毛染色体検査(G分染色法)

選択的検査

対象疾患が不育症のリスク因子である可能性はあるが、エビデンスが不十分なもの。推奨検査に準ずる、またはある条件下では検査が推奨されるもの。

子宮形態検査

- MRI

- 子宮鏡検査

血栓性素因関連検査

- プロテインS

- 総プロテインS抗原量

- 遊離プロテインS抗原量

- プロテインS活性

- プロテインS比活性

- 第XII因子凝固活性

- プロテインC

- アンチトロンビン

抗リン脂質抗体

- 抗フォスファチジルエタノールアミン(PE)抗体 IgG

- 抗フォスファチジルエタノールアミン(PE)抗体 IgM

- フォスファチジルセリン依存性抗プロトロンビン(PS/PT)

- ネオセルフ抗体(抗β2グリコプロテインI/HLA-DR抗体)

自己抗体検査

- 抗TPO抗体

- 抗核抗体

研究的検査

不育症との関連が示唆されているが、エビデンスはさらに不十分で現在研究段階にある検査。

免疫学的検査

- 末梢血:NK活性、NK細胞率、制御性T細胞率

- 子宮内膜:CD56brightNK細胞率、CD56dimNK細胞率、KIR陽性率、制御性T細胞

慢性子宮内膜炎とマイクロバイオーム

- 子宮内膜形質(CD138陽性)細胞

- 子宮内フローラ

男性因子に関する検査

- 精子DFI検査

非推奨検査

不育症の検査としては推奨されない検査。

免疫学的検査

- 夫婦HLA検査(一致率)

- 混合リンパ球反応(MLR)

- ブロッキング抗体検査

- 抗HLA抗体

- サイトカイン定量、サイトカイン遺伝子多型

- Th1/Th2細胞比(IFN-γ/IL-4 Th細胞比)

- 抗精子抗体

内分泌的検査

- LH

- P4値

- Androgen

- プロラクチン

- AMH

- インスリン

治療について

抗リン脂質抗体症候群の治療

標準的治療:低用量アスピリン + ヘパリンカルシウム併用療法

出産率は70〜80%

偶発的抗リン脂質抗体陽性の場合

抗リン脂質抗体陽性が12週間以上の再検で陰性となった場合、低用量アスピリン+ヘパリン併用療法が、低用量アスピリン単独療法以上に妊娠予後を改善することはありません。

血清学的陰性抗リン脂質抗体症候群(SNAPS)

SNAPSに対して、アスピリンもしくはヘパリン、ヘパリン+アスピリン治療を行うことで生児獲得率が上昇し、産科学的有害事象が低下する可能性があります。

子宮形態異常の治療

不育症の原因として中隔子宮が考えられる症例には、適切な診断と症例選択のもとで治療の選択肢として子宮鏡下中隔切除術(TCR)を提示します。

双角子宮など中隔子宮以外の先天性子宮形態異常に対する外科的介入は推奨しません。

夫婦染色体構造異常の治療

夫婦染色体検査で不育症の原因と考えられる染色体構造異常が検出された場合は、十分な遺伝カウンセリングを行います。次回妊娠時にはPGT-SR(着床前胚染色体構造異常検査)が選択できることについても情報提供し、必要あればPGT-SRを専門とする臨床遺伝専門医や、PGT-SRが可能な医療施設を紹介します。

甲状腺機能異常の治療

- 甲状腺機能亢進症、顕性甲状腺機能低下症は、甲状腺専門医のもとで適切な治療・管理を行います。

- 潜在性甲状腺機能低下症が持続する場合には、低用量のレボチロキシン治療を考慮します。

- 妊娠初期(妊娠7〜9週)に甲状腺機能を確認し、必要に応じてレボチロキシン治療を開始します。

原因不明例への対応

原因が特定できない場合は既往の流産が胎児染色体異常の繰り返しである可能性があることを説明し、Tender Loving Careなどの精神支援を行ったうえで、投薬治療なしでも妊娠継続できる可能性が高いことをお伝えします。

不育症でお悩みの方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。専門スタッフが丁寧にサポートいたします。

※本内容は「不育症管理に関する提言2025」および最新の医学的エビデンスに基づいて作成されています。治療の有効性は現在も検討が進められており、患者さまの状況に応じて個別に検査・治療の適応を判断し、十分な説明を行ったうえで実施いたします。