Result

体外受精 2024年1月〜12月

卵巣刺激~採卵~培養

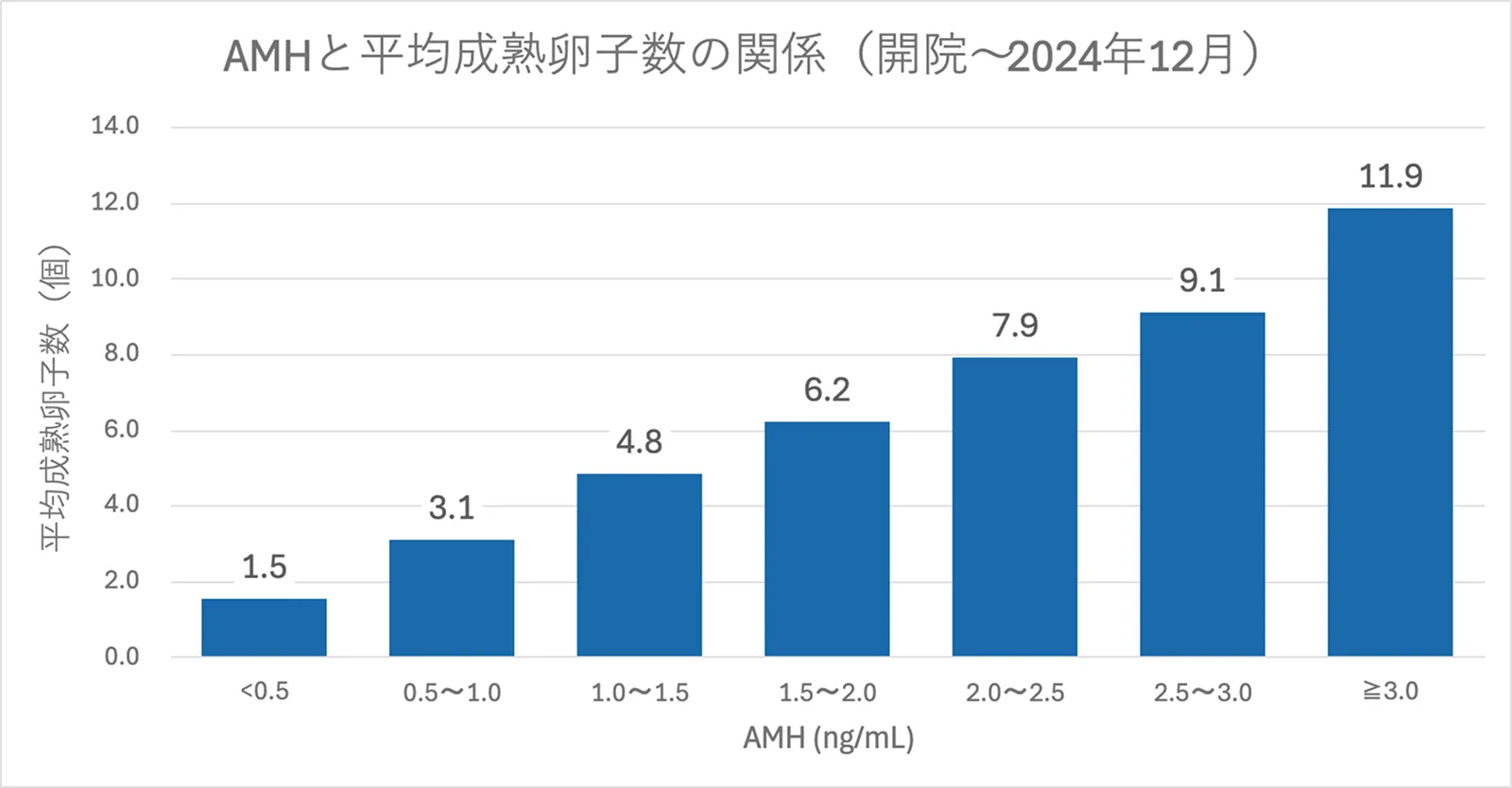

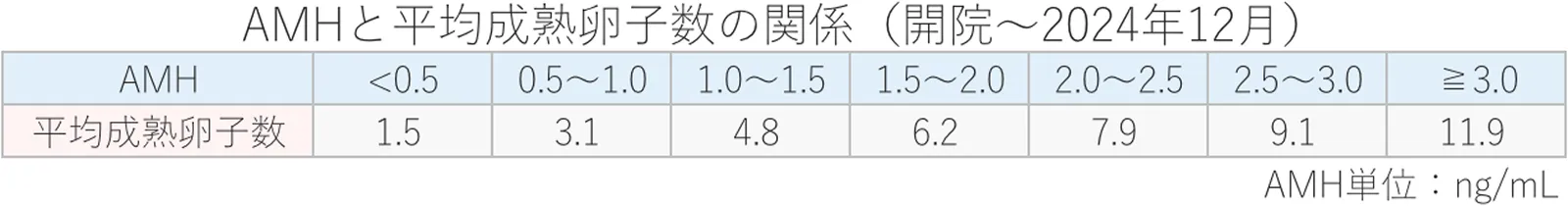

AMHと回収卵子数の関係

体外受精にステップアップされた際には、卵巣予備能の指標である抗ミュラー管ホルモン(AMH)値や胞状卵胞数(AFC)が重要な指標になります。AMHやAFCをベースに女性年齢などの患者背景と総合して卵巣刺激法を判断します。

下記にAMH値による当院の卵巣刺激法の採卵による平均回収卵子数を示します。

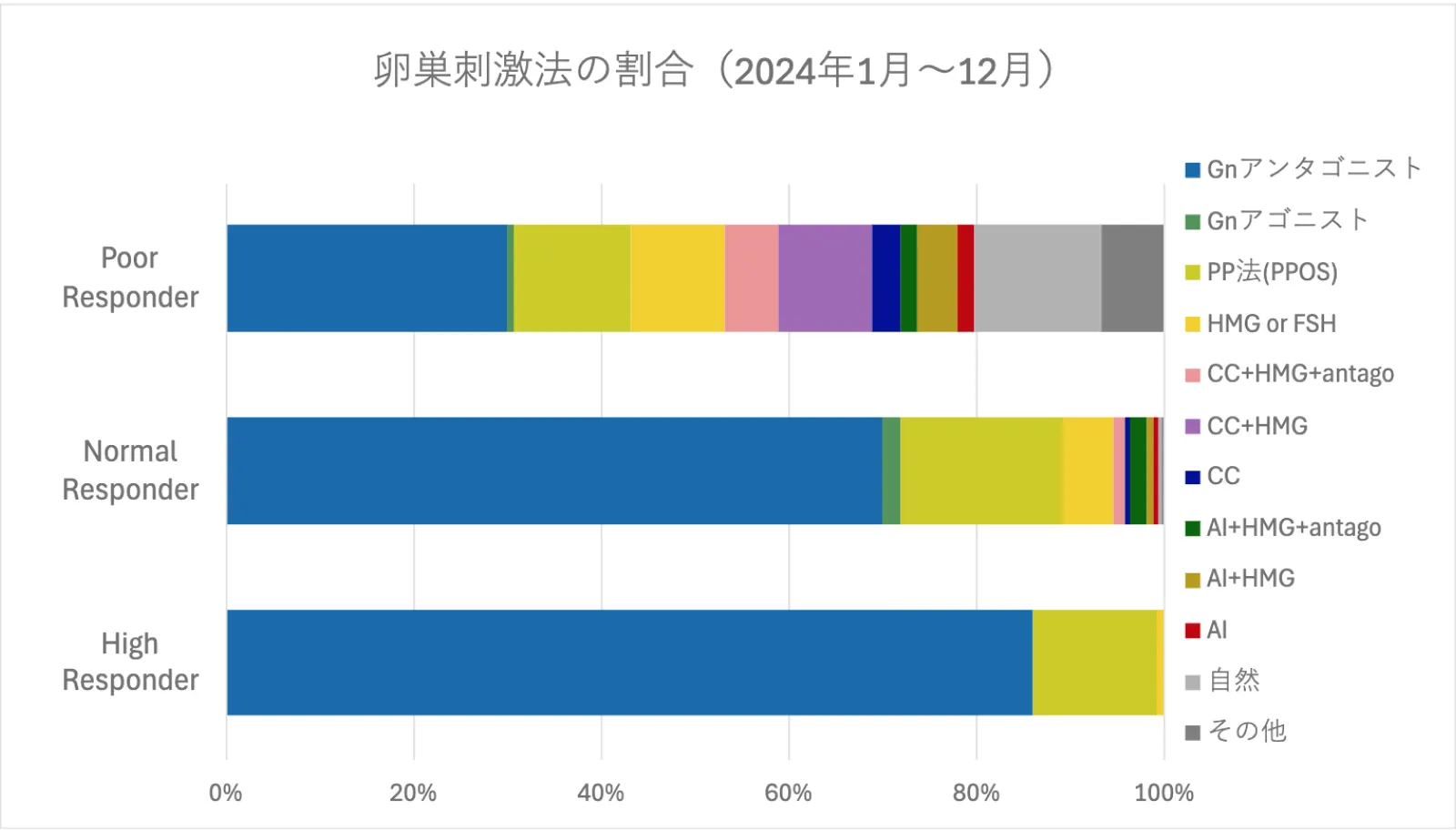

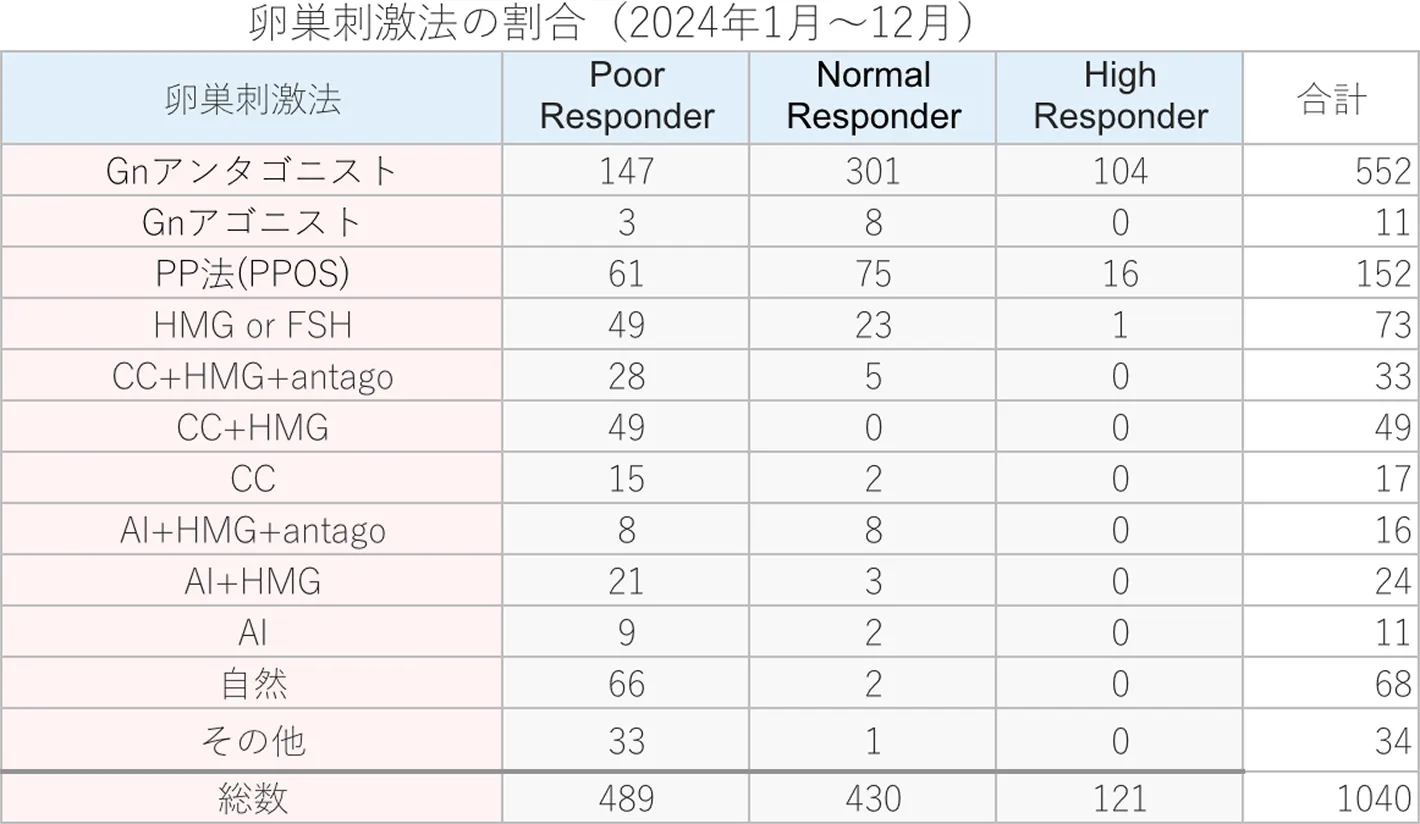

卵巣刺激法

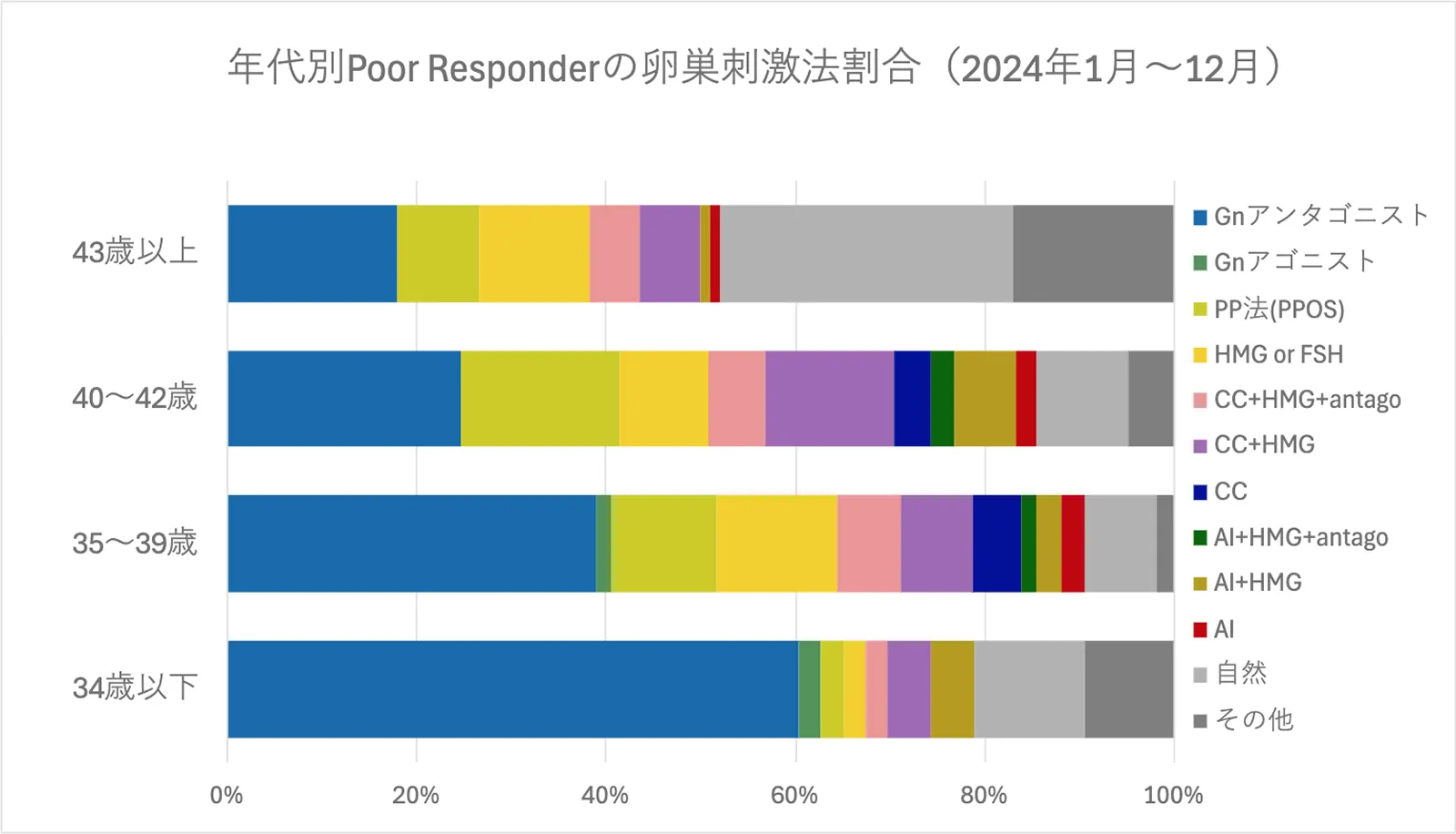

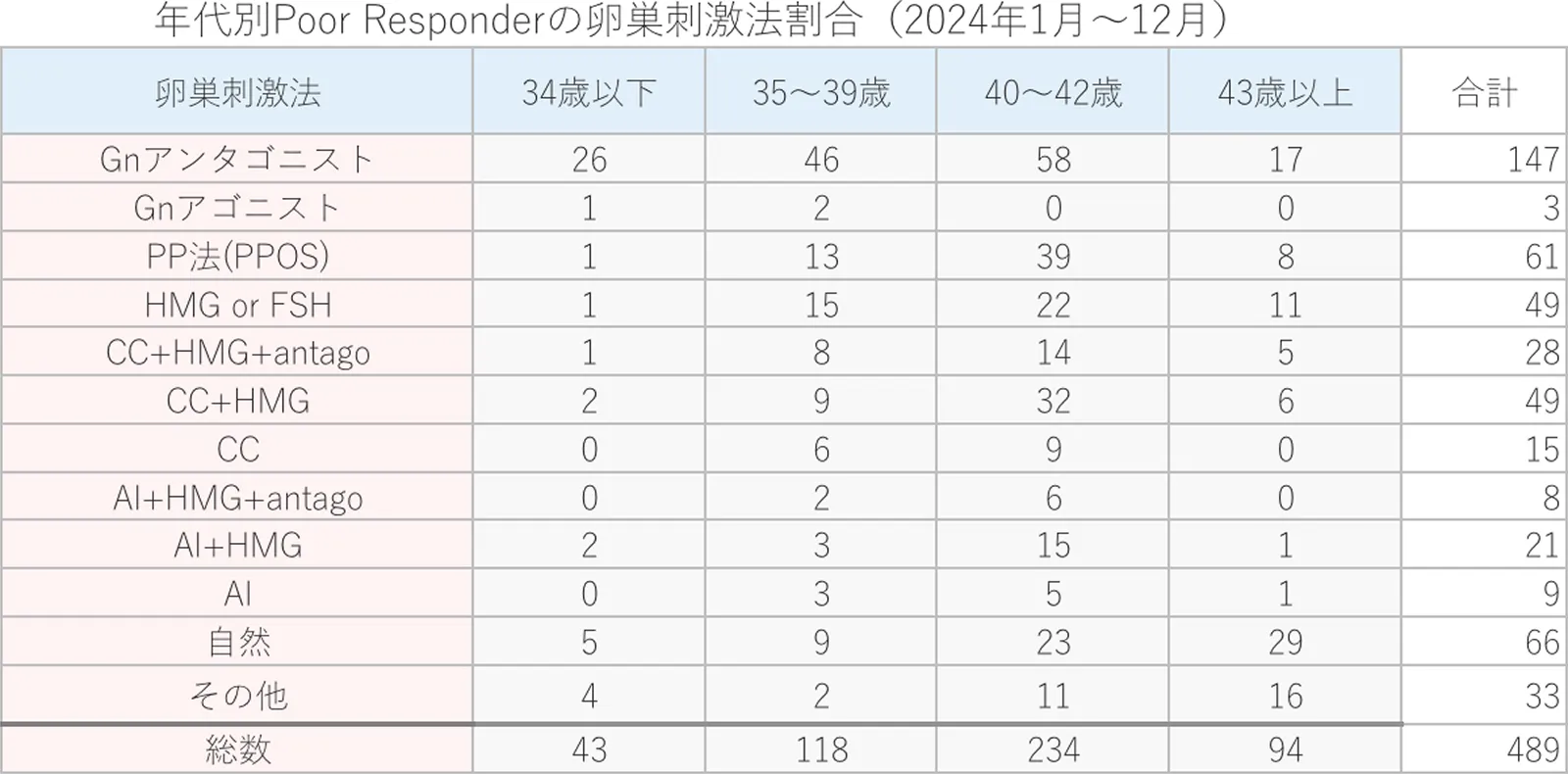

当院では、AMH値、AFC、患者年齢、精液所見などを指標に卵巣刺激法を決定します。

AMHやAFCの値から、患者層は卵巣刺激への低反応患者(Poor Responder)、標準反応患者(Normal Responder)、高反応患者(High Responder)の3群に分けられます。当院では下記基準で分類を行なっております。

- Poor Responder:AMH < 1.2 ng/mL または AFC < 5個

- Normal Responder:AMH = 1.2~4.3 ng/mL または AFC = 5~20個

- High Responder:AMH > 4.3 ng/mL または AFC > 20個

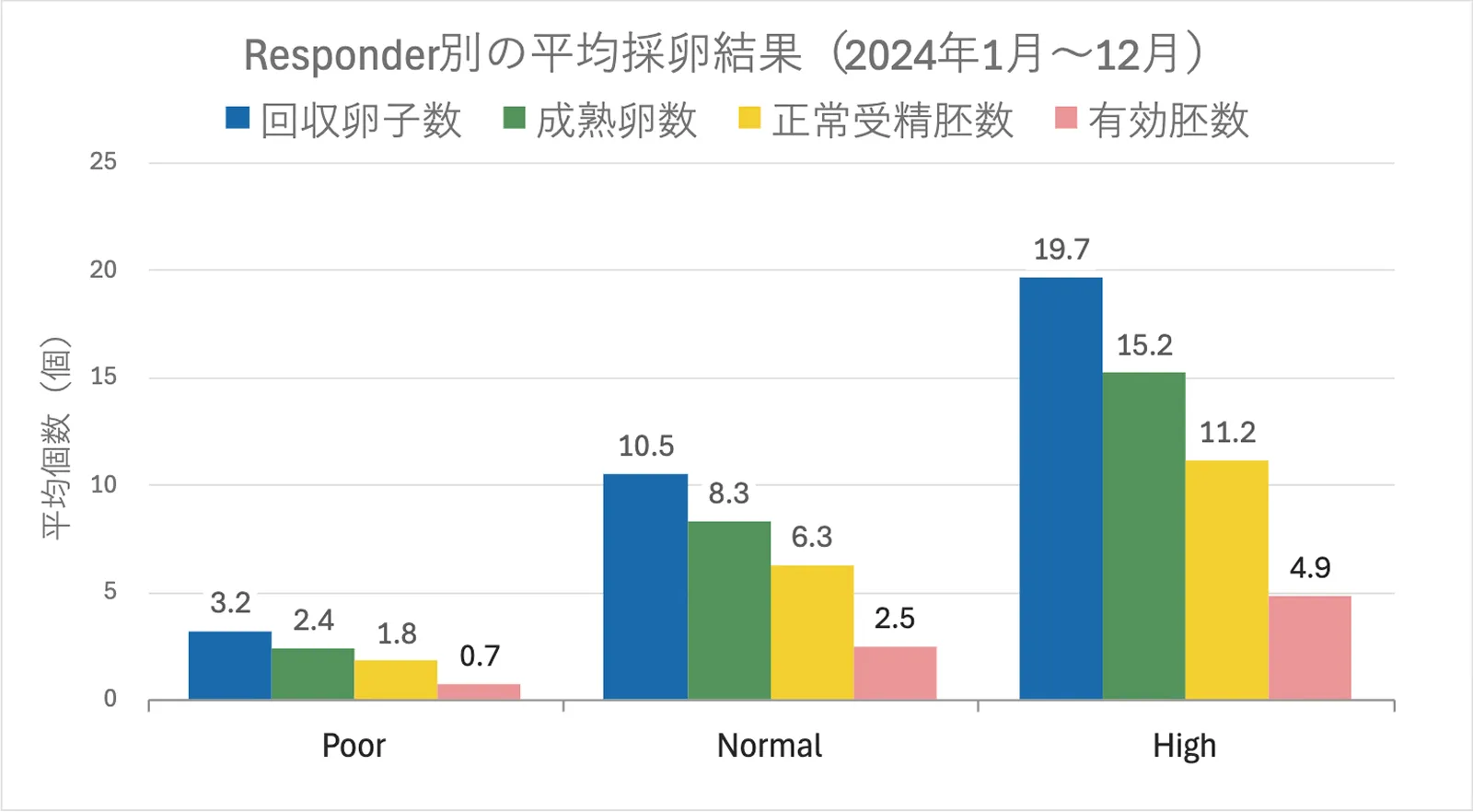

平均回収卵子数~平均有効胚数(Responder分類別)

当院の個別化調節卵巣刺激法により、卵巣予備能別に1回の採卵で得られる平均回収卵子数、成熟卵子数、正常受精胚数、有効胚数を示します。胚移植可能な胚盤胞に成長する受精胚は回収卵子数の3分の1程度(40歳以上では4分の1程度)です。

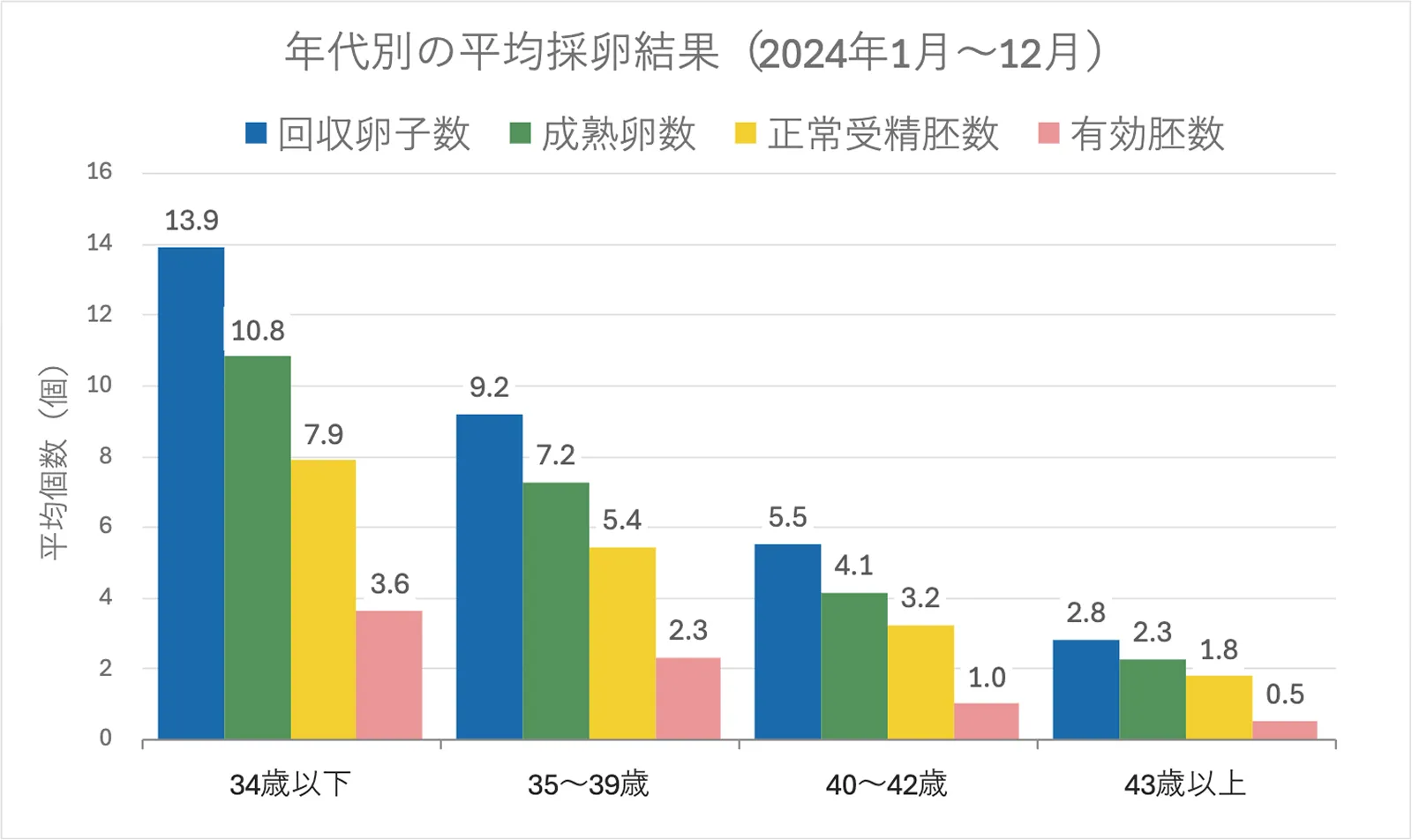

平均採卵数~平均有効胚数(年齢別)

当院の個別化調節卵巣刺激法により、女性患者年齢別に1回の採卵で得られる平均回収卵子数、成熟卵子数、正常受精胚数、有効胚数を示します。

胚移植可能と判断する受精胚は

- 34歳以下で 3.6個

- 35~39歳で 2.3個

- 40~42歳で 1.0個

- 43~45歳で 0.5個

女性年齢が上がると卵巣予備能が低下し、平均回収卵数から平均有効胚数までの数は減少します。しかし各年齢による卵巣予備能のばらつきも大きく、成績を左右します。

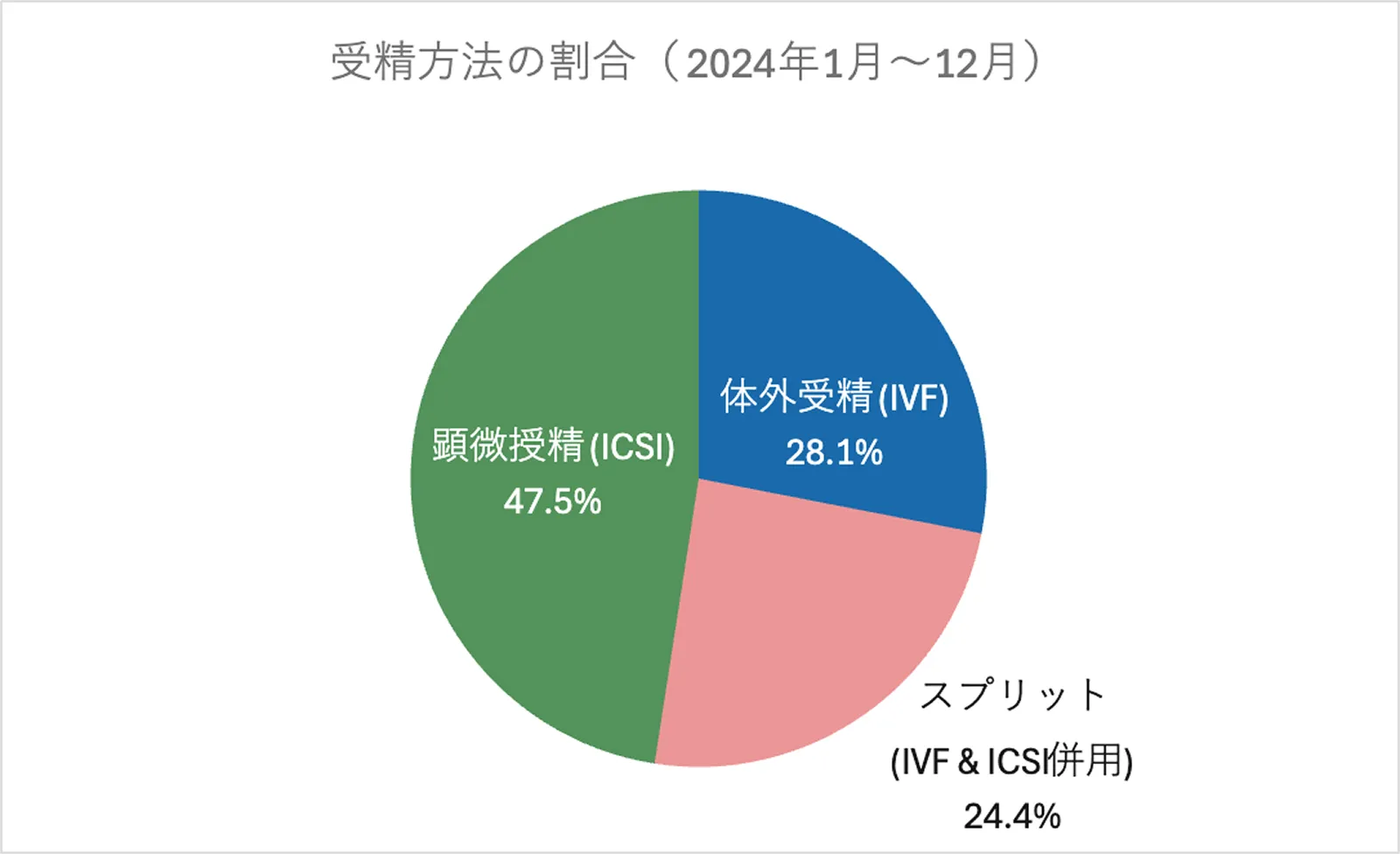

受精方法

当院の受精方法の割合を下記に示します。体外受精(IVF)と顕微授精(ICSI)はほぼ半々の割合で行われています。複数個採取できた成熟卵子をIVF用とICSI用に振り分けて受精を行うことをスプリット(Split)と言います。

当院では、体外受精(IVF)を標準的な受精方法として適用しておりますが、総運動精子数が著しく少ない場合、原因不明の受精障害や胚発生不良が予想される場合などは顕微授精(ICSI)の対象となります。

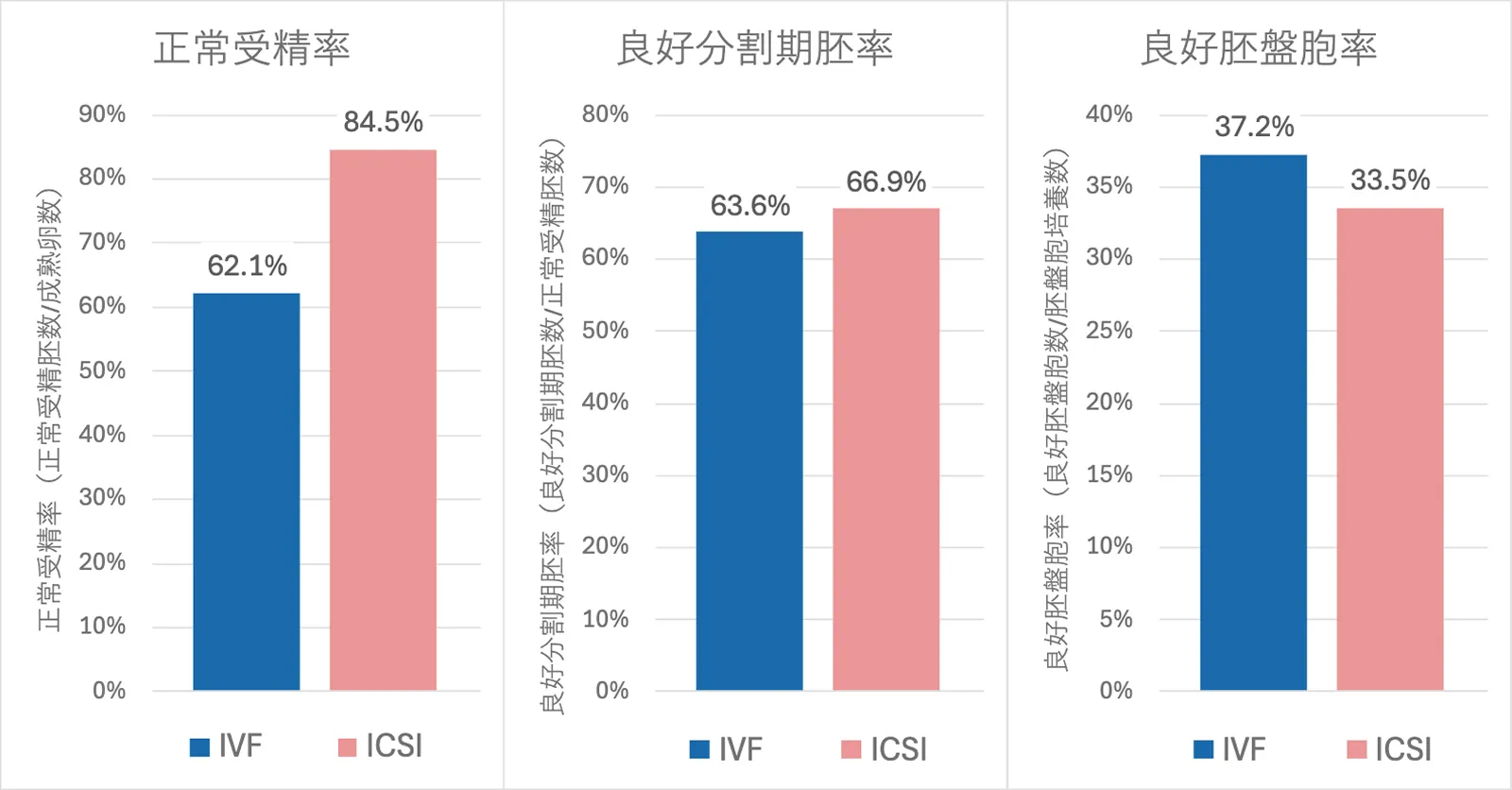

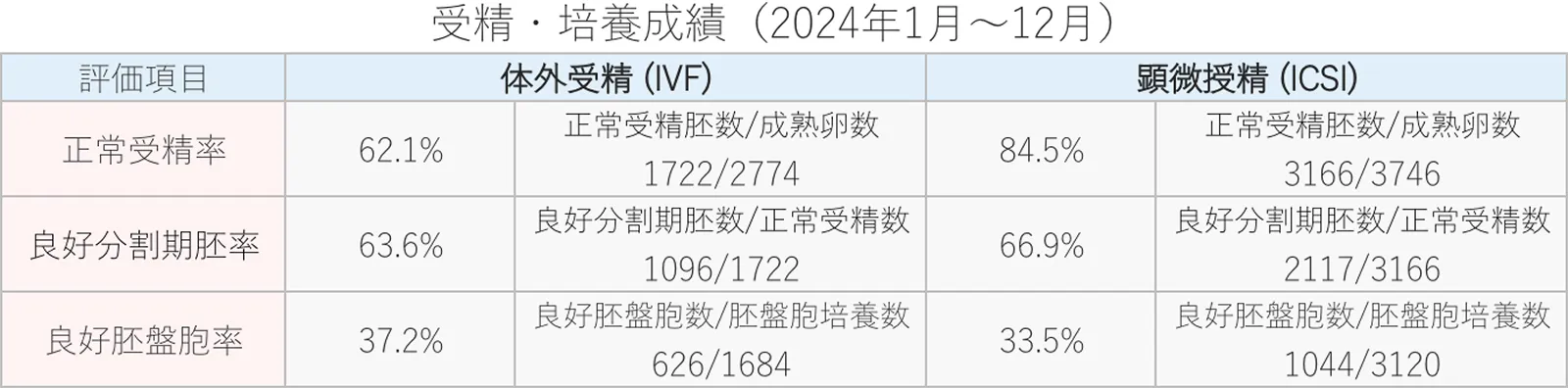

培養成績

顕微授精(ICSI)は精子を直接卵子に注入するため、正常受精率は体外受精(IVF)よりも 15〜20%ほど高い傾向があります。その後の胚発生に関してはほぼ同等です。

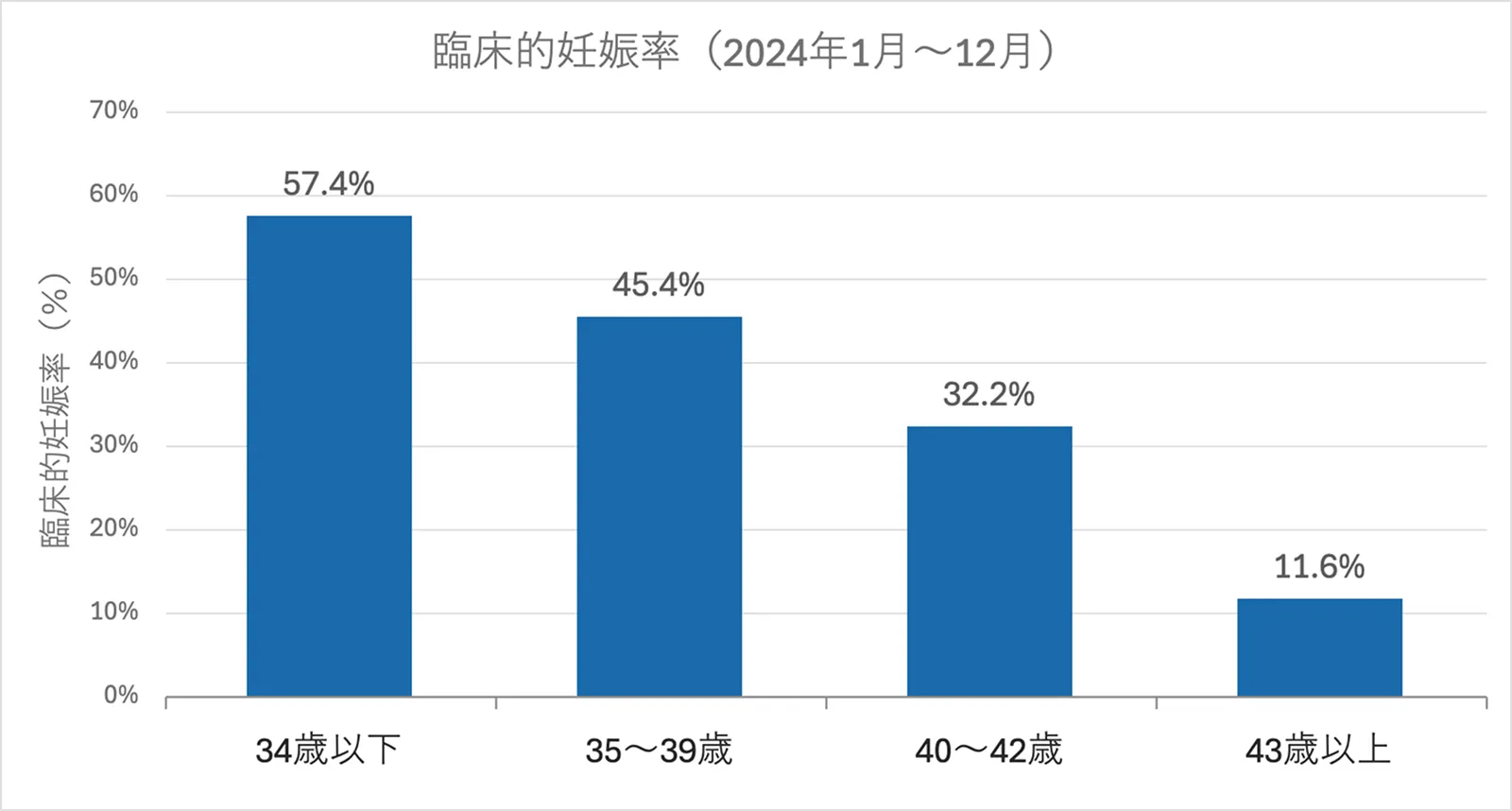

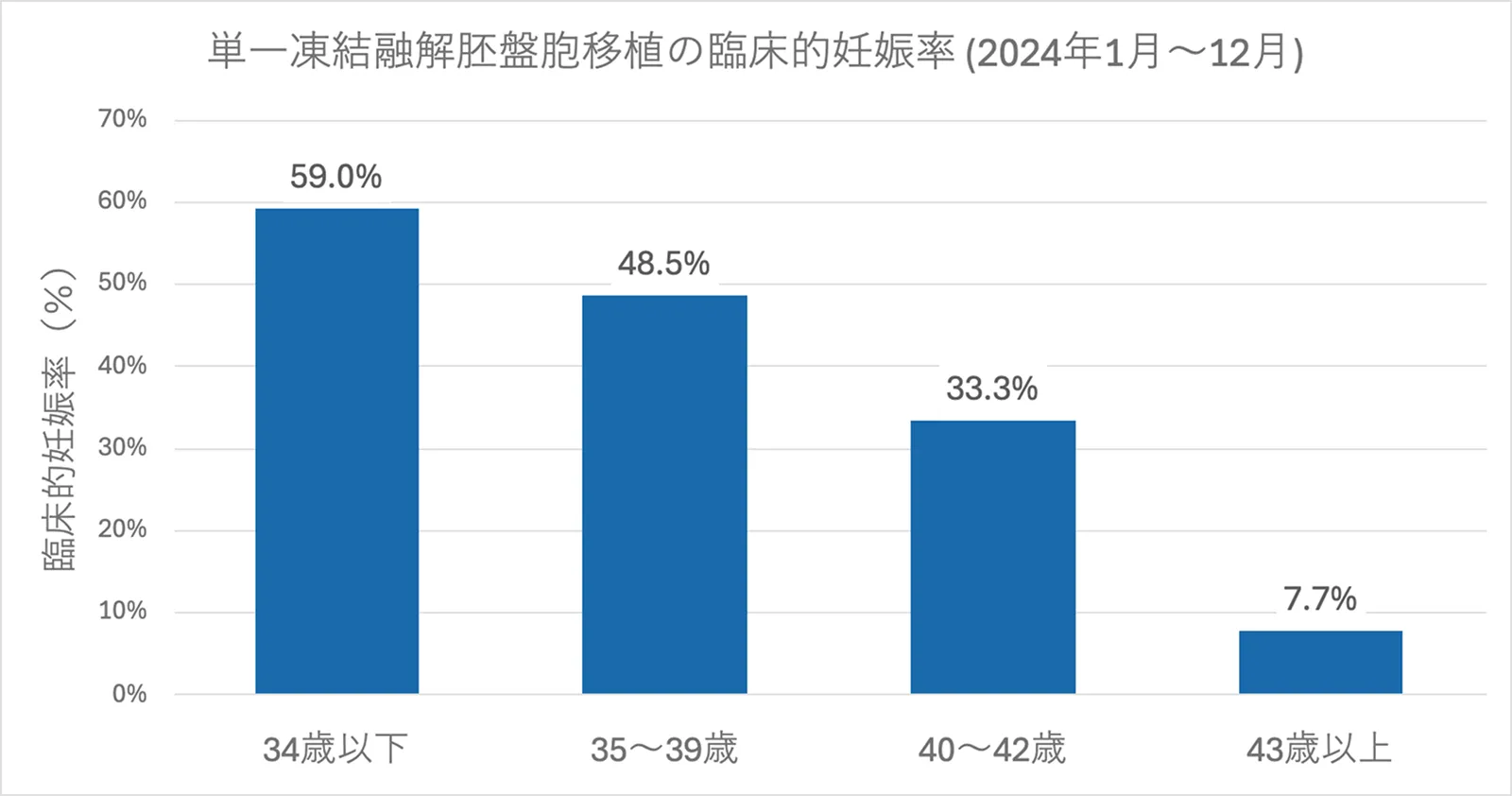

妊娠率について

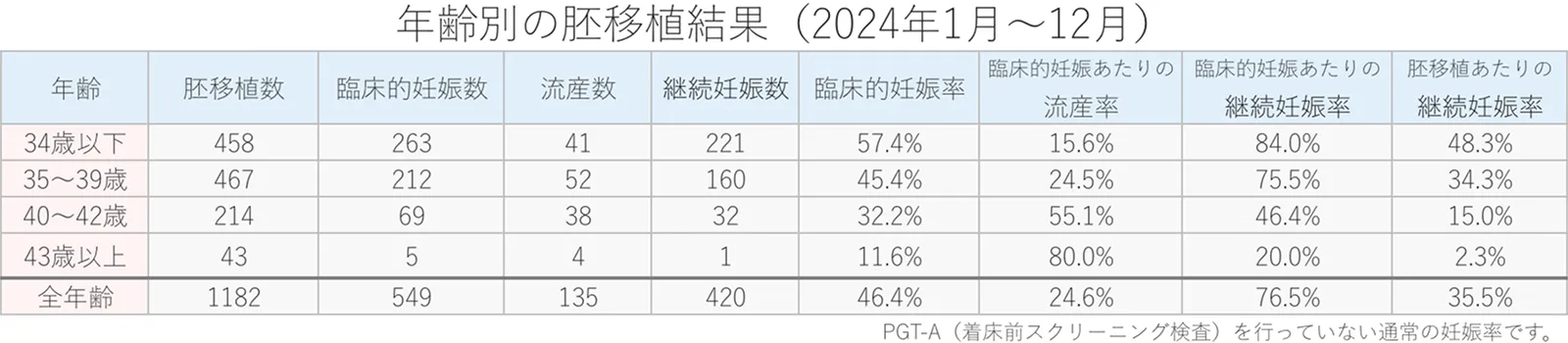

妊娠率(胚移植あたり)

臨床的妊娠とは、超音波検査で胎囊(赤ちゃんが入っている袋)が確認できた状態であり、尿中や血中でのhCG陽性で胎囊が超音波で確認できない生化学流産(化学流産)は含みません。

生化学妊娠陽性率の方が臨床的妊娠率より5~15%ほど高くなるため、臨床的妊娠率と生化学妊娠陽性率を区別して理解することは重要です。

国内では、臨床的妊娠率を「妊娠率」として定義することが一般的であり、下記は当院の臨床的妊娠の実績になります。

臨床的妊娠率は、

臨床的妊娠率=臨床的妊娠数 ÷ 胚移植数 × 100%

として計算されます。

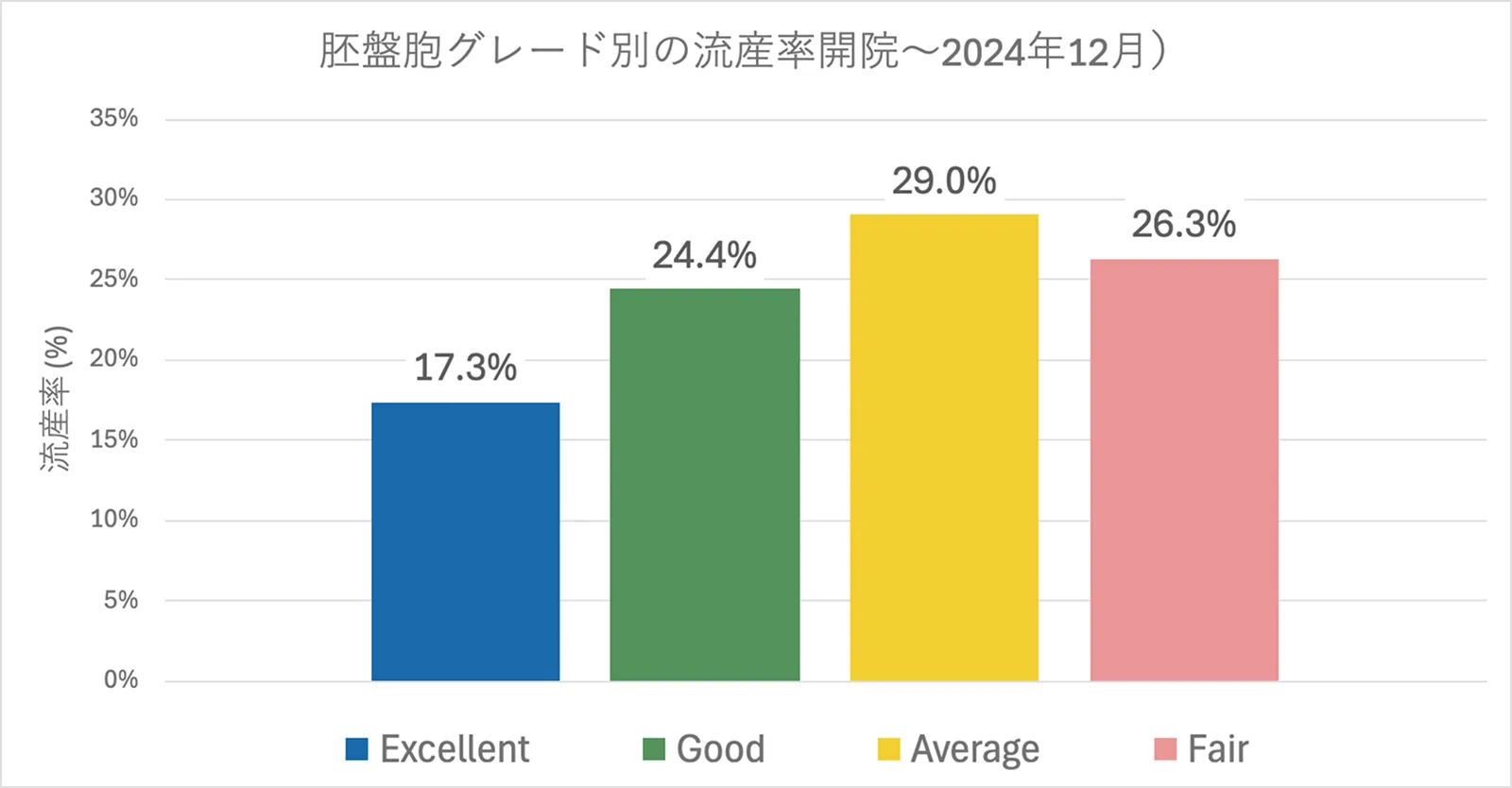

流産率(臨床妊娠あたり)

流産率は、臨床的妊娠後に22週未満で流産に至ってしまった割合を言います。

流産率=流産数 ÷ 臨床的妊娠数 × 100%

として計算されます。

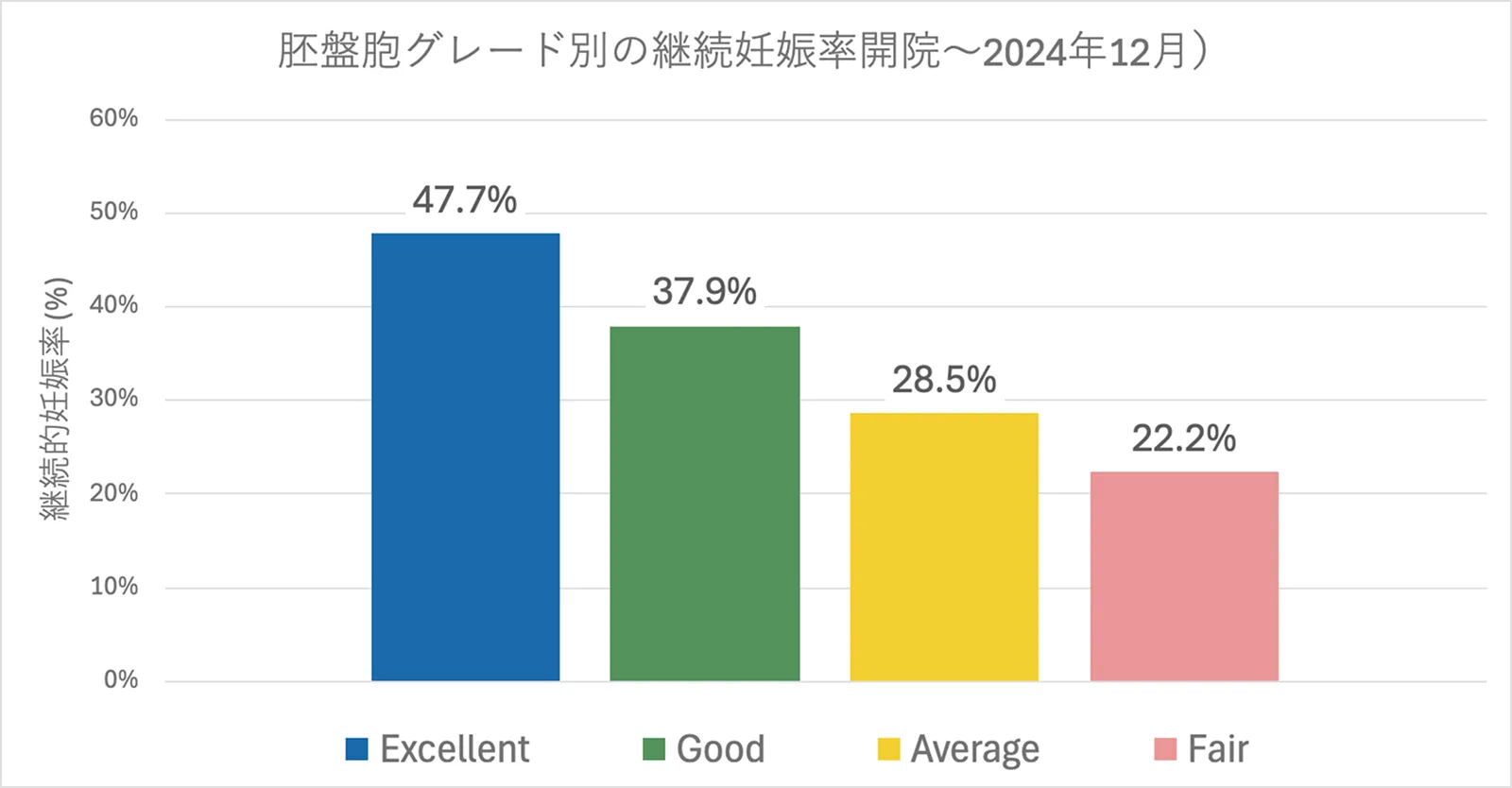

臨床的妊娠数から流産数を除いた数は継続妊娠数となり、ほぼ全数が分娩に至ります。

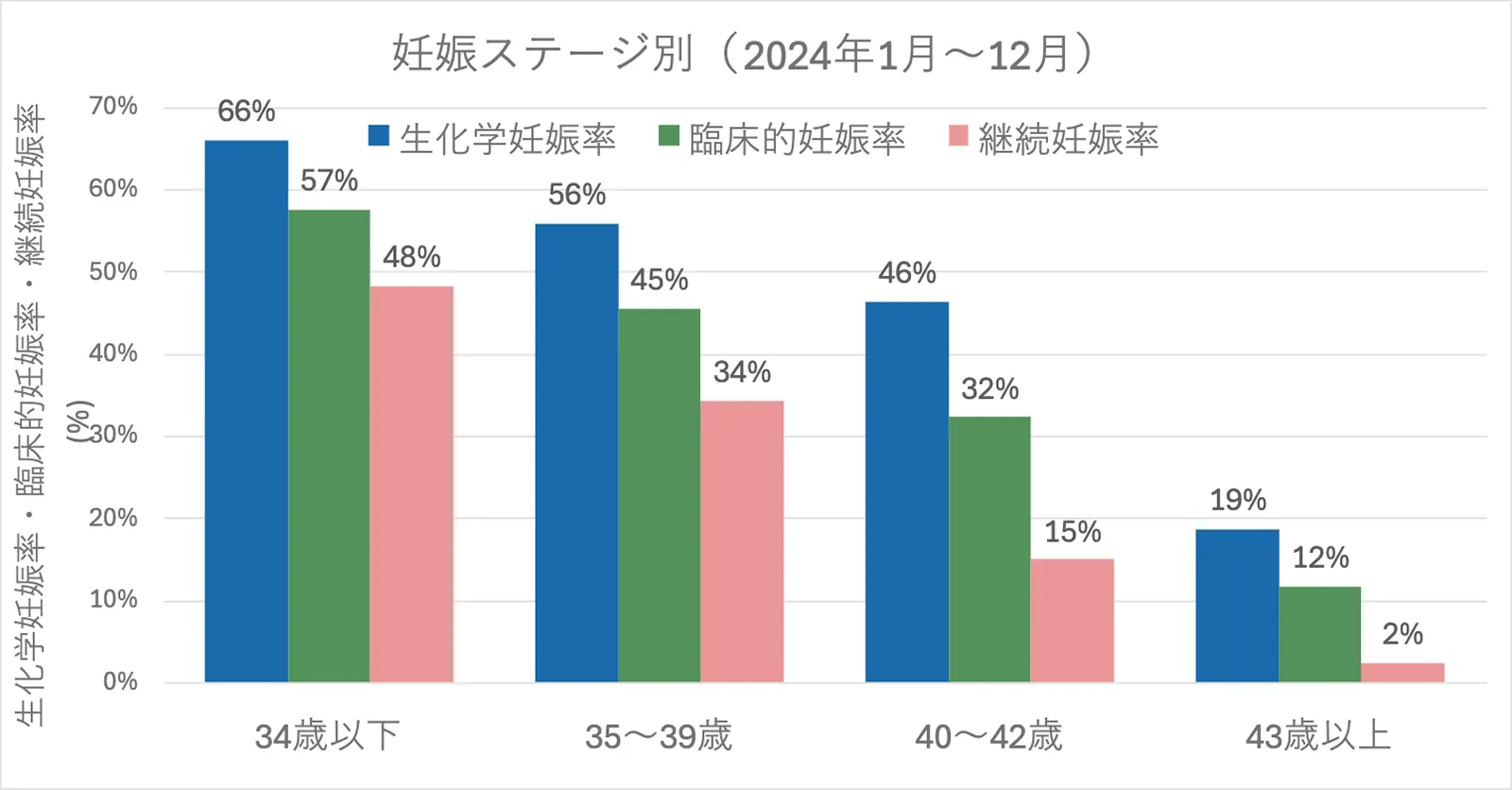

妊娠ステージ別の妊娠率

妊娠率(胚移植あたり)で生化学妊娠陽性率と臨床的妊娠率の違いを述べましたが、生化学妊娠の情報も非常に重要です。

- 生化学妊娠:hCG値が5 mIU/mL以上

- 臨床的妊娠:妊娠5~6週に超音波検査で胎囊を確認

- 継続妊娠:胎児心拍確認および流産せずに10週以降まで継続

胚移植方法別・移植胚別の妊娠率

胚移植方法

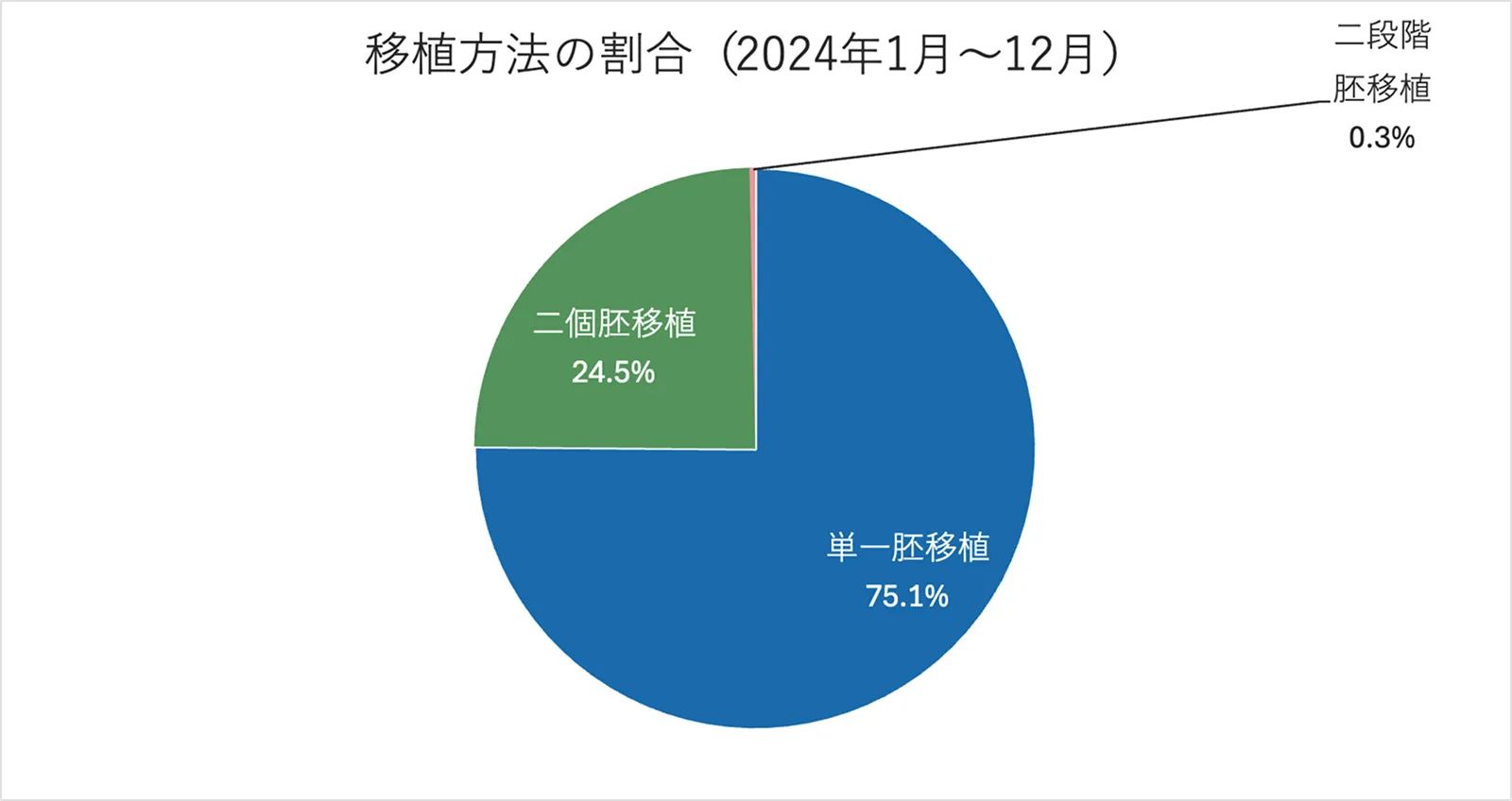

移植方法には、単一胚移植、二個胚移植、二段階移植があります。

当院では 単一胚移植が標準 であり、昨年度は 75%以上が単一胚移植 でした。

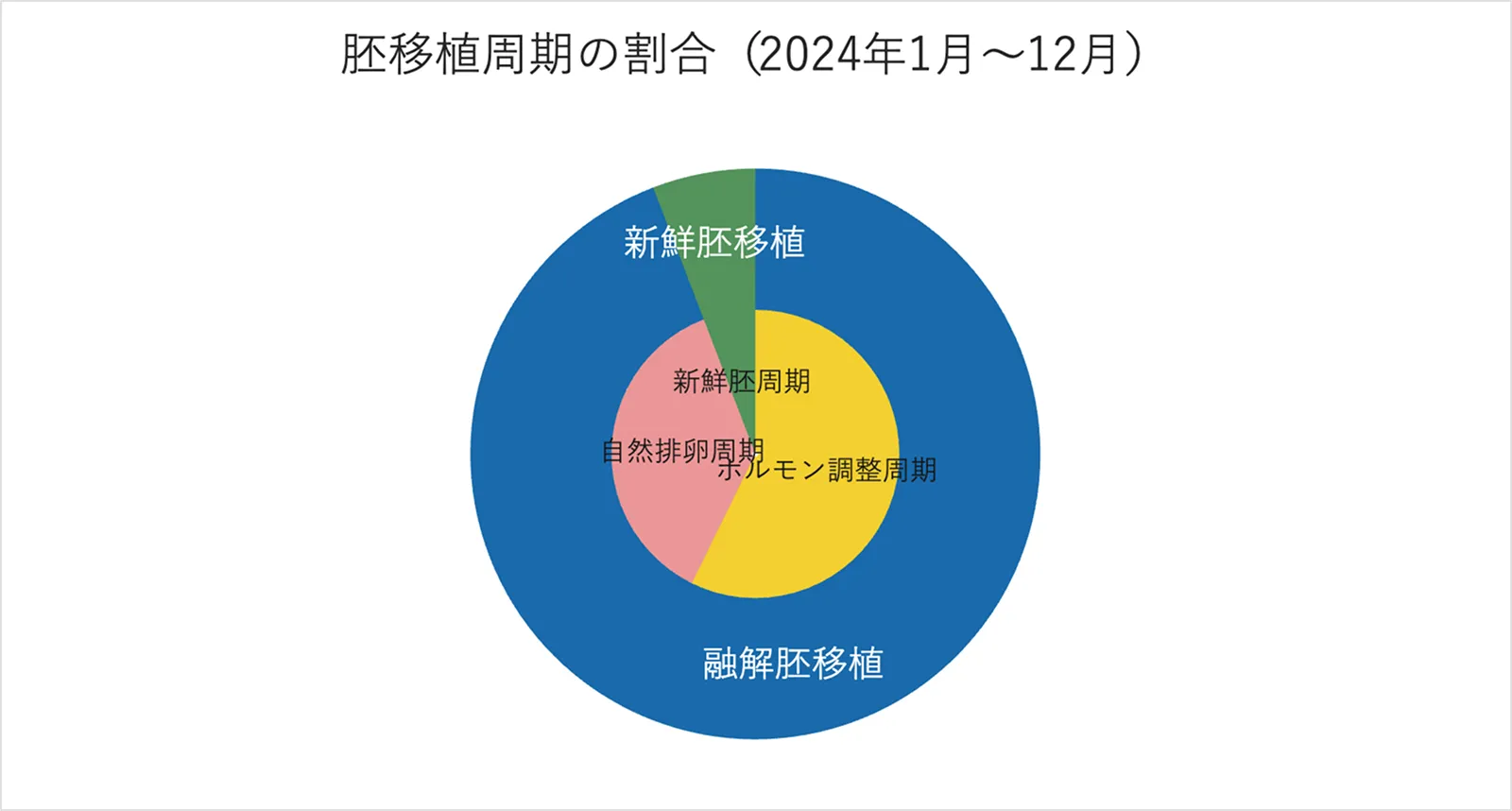

胚移植周期

新鮮胚移植と凍結融解胚移植があり、凍結胚移植はホルモン調整周期と自然排卵周期に分けられます。

当院では ホルモン調整周期が最も多く、昨年度は60%以上がホルモン調整周期 による移植でした。

妊娠率(単一凍結融解胚盤胞移植あたり)

妊娠率が安定して高く、安全性も高い胚移植方法として、単一凍結融解胚盤胞移植が当院の標準プロトコルになっています。

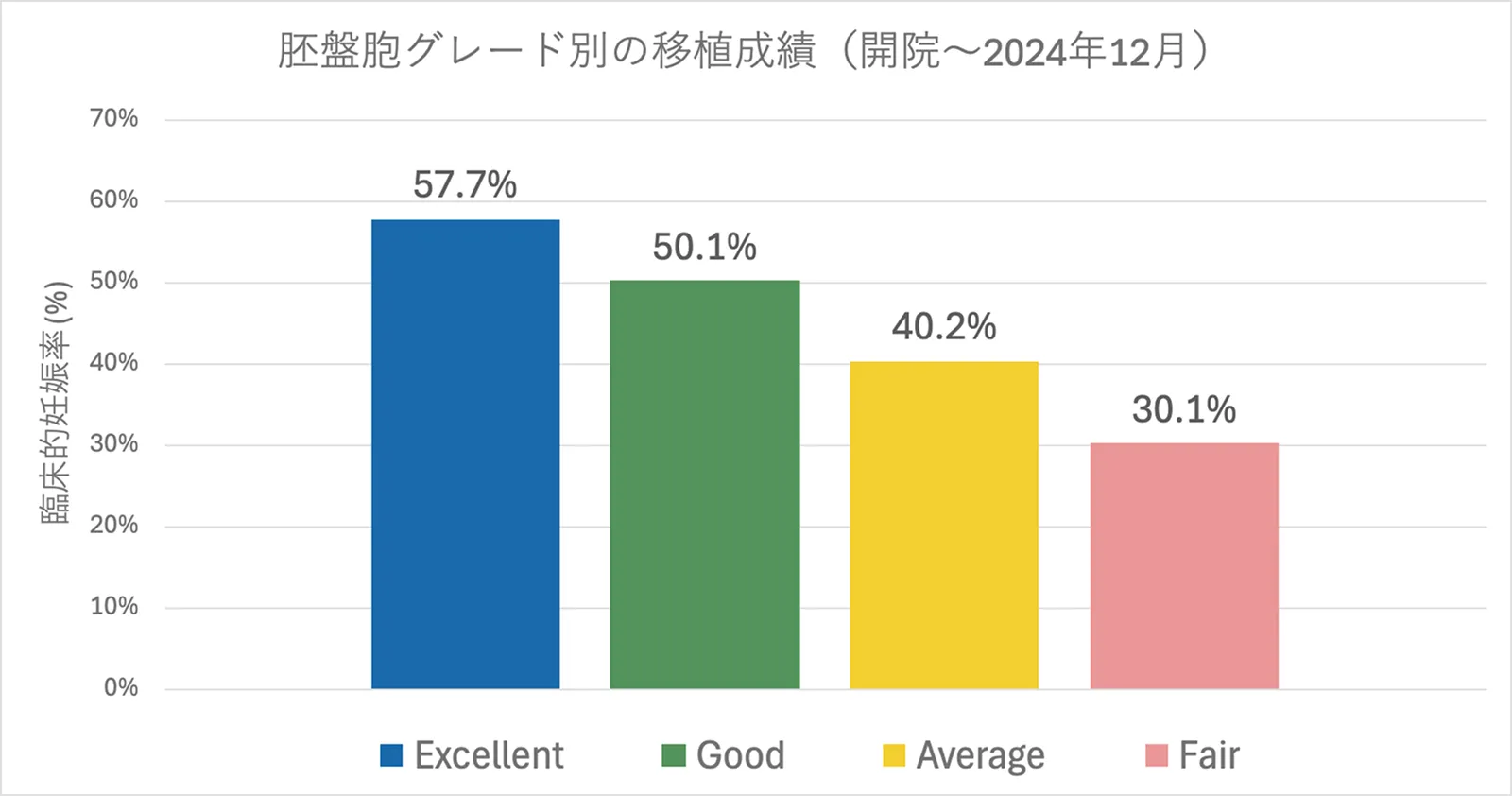

胚盤胞グレード別の妊娠率と流産率

胚盤胞はICMとTEの評価に基づき4段階に分類されます。グレードによって妊娠率・流産率に差があることが示されています。

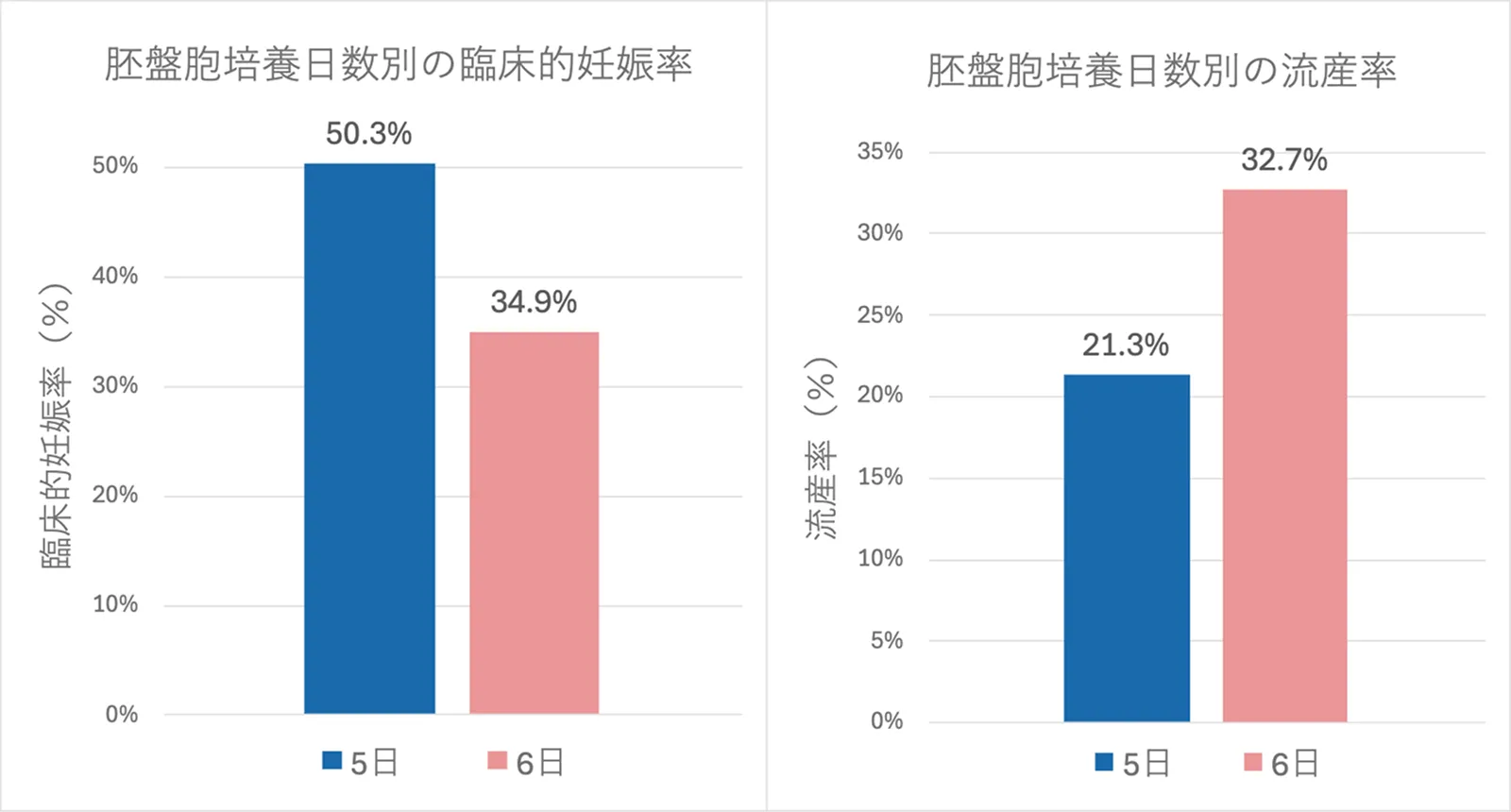

胚盤胞培養日数別の妊娠率

胚は5~6日間かけて胚盤胞に成長します。培養5日目(Day 5)と6日目(Day 6)の妊娠率・流産率を比較すると、Day 5の方が良好な成績を示しています。

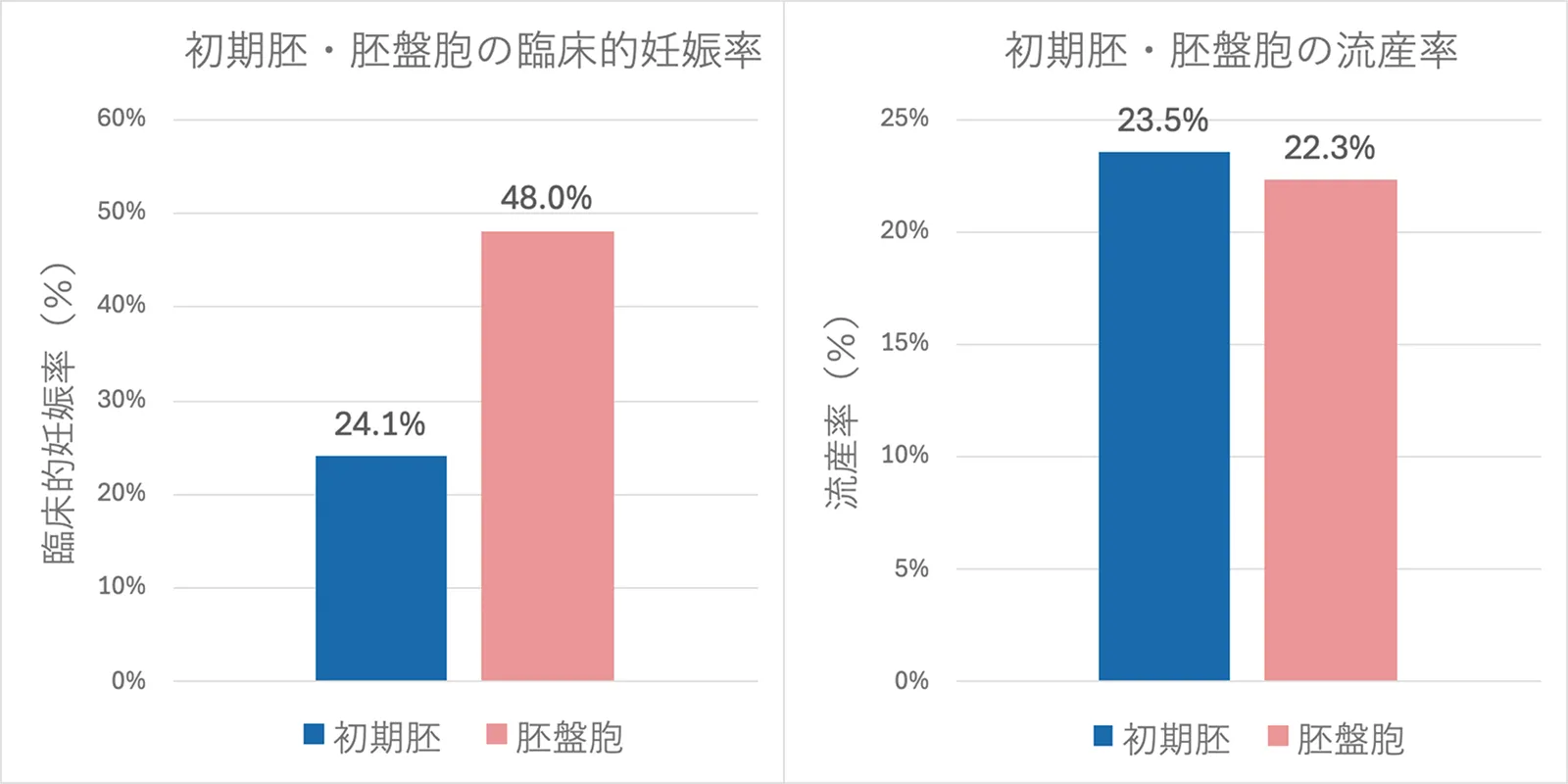

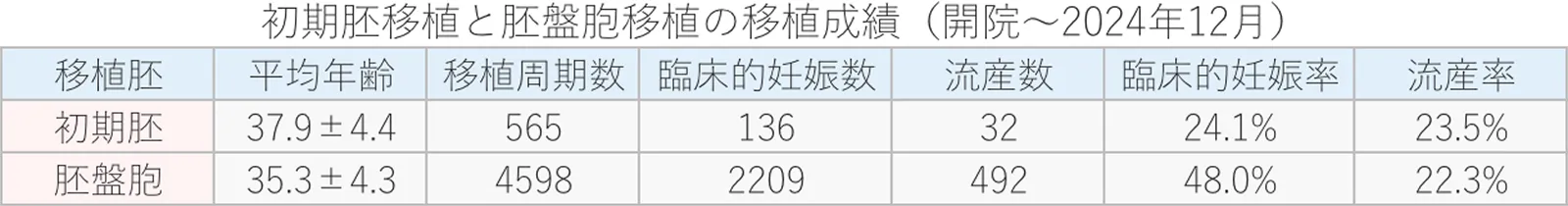

初期胚・胚盤胞の妊娠率

培養2~3日目の初期胚(分割期胚)と、胚盤胞の移植による妊娠率・流産率を比較すると、胚盤胞移植の方が高い成績を示しています。

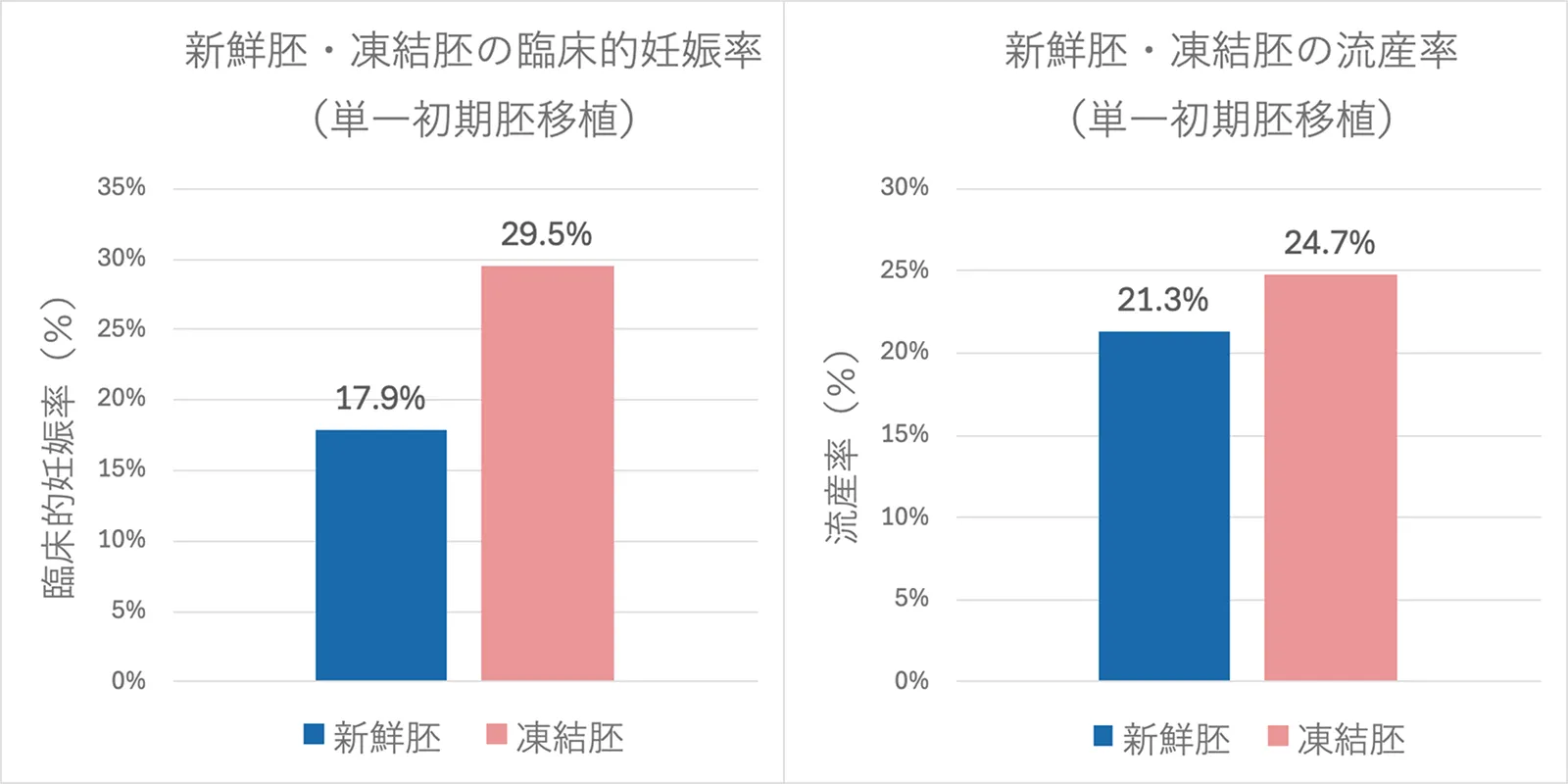

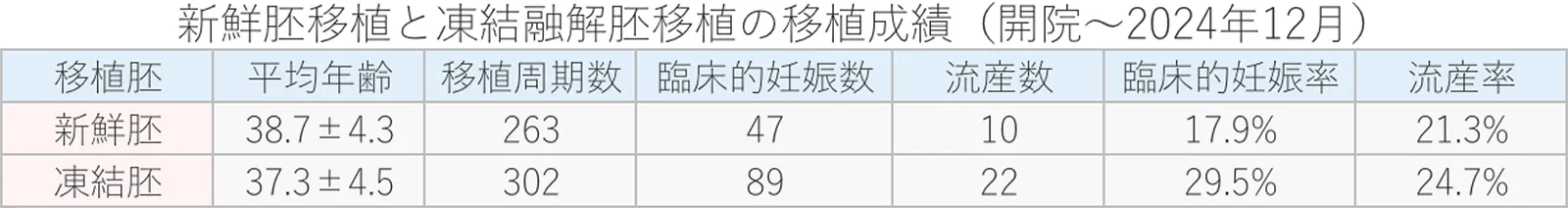

新鮮胚と凍結融解胚の妊娠率

当院の成績では、凍結融解胚移植が新鮮胚移植より安定して高い妊娠率を示しています。

累積の継続妊娠率

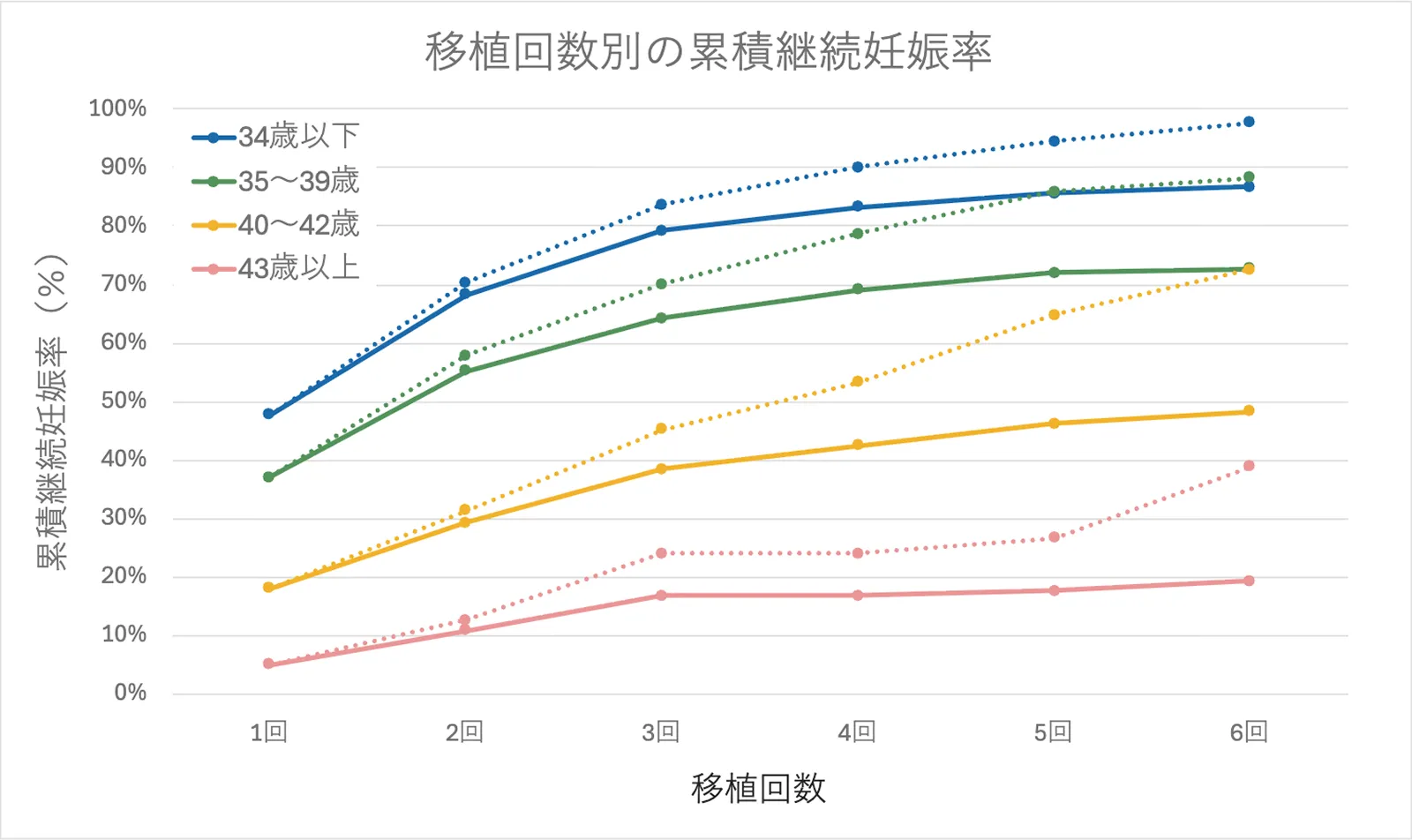

移植回数別の累積継続妊娠率

年齢区分別に、1回目の移植数を分母とした累積継続妊娠率を示します。

- 実線:ドロップアウトを妊娠していないと定義する「現実的成績」

- 点線:ドロップアウトも継続群と同等に妊娠したと仮定する「楽観的成績」

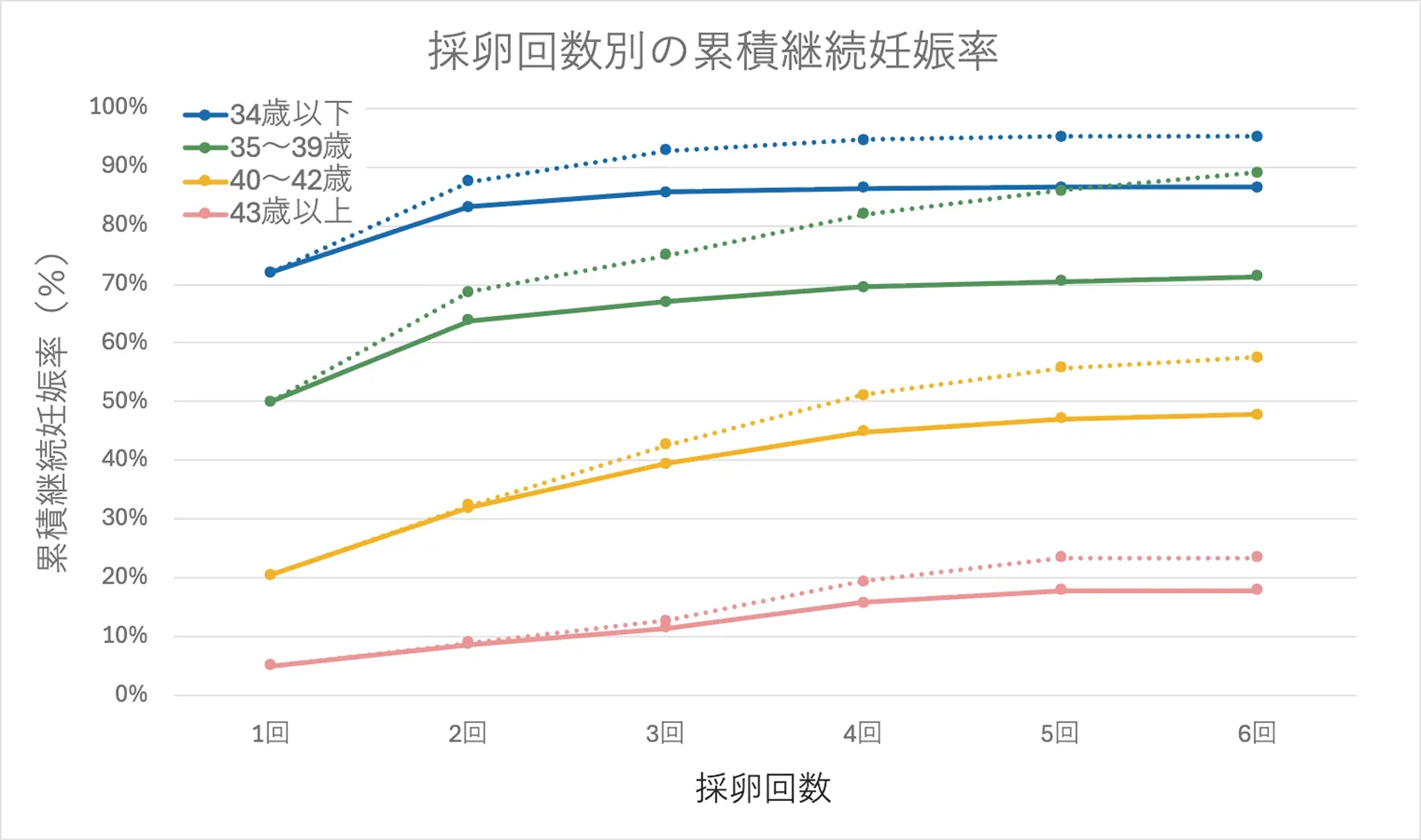

採卵回数別の累積継続妊娠率

採卵回数を基準とした累積継続妊娠率も同様に示します。

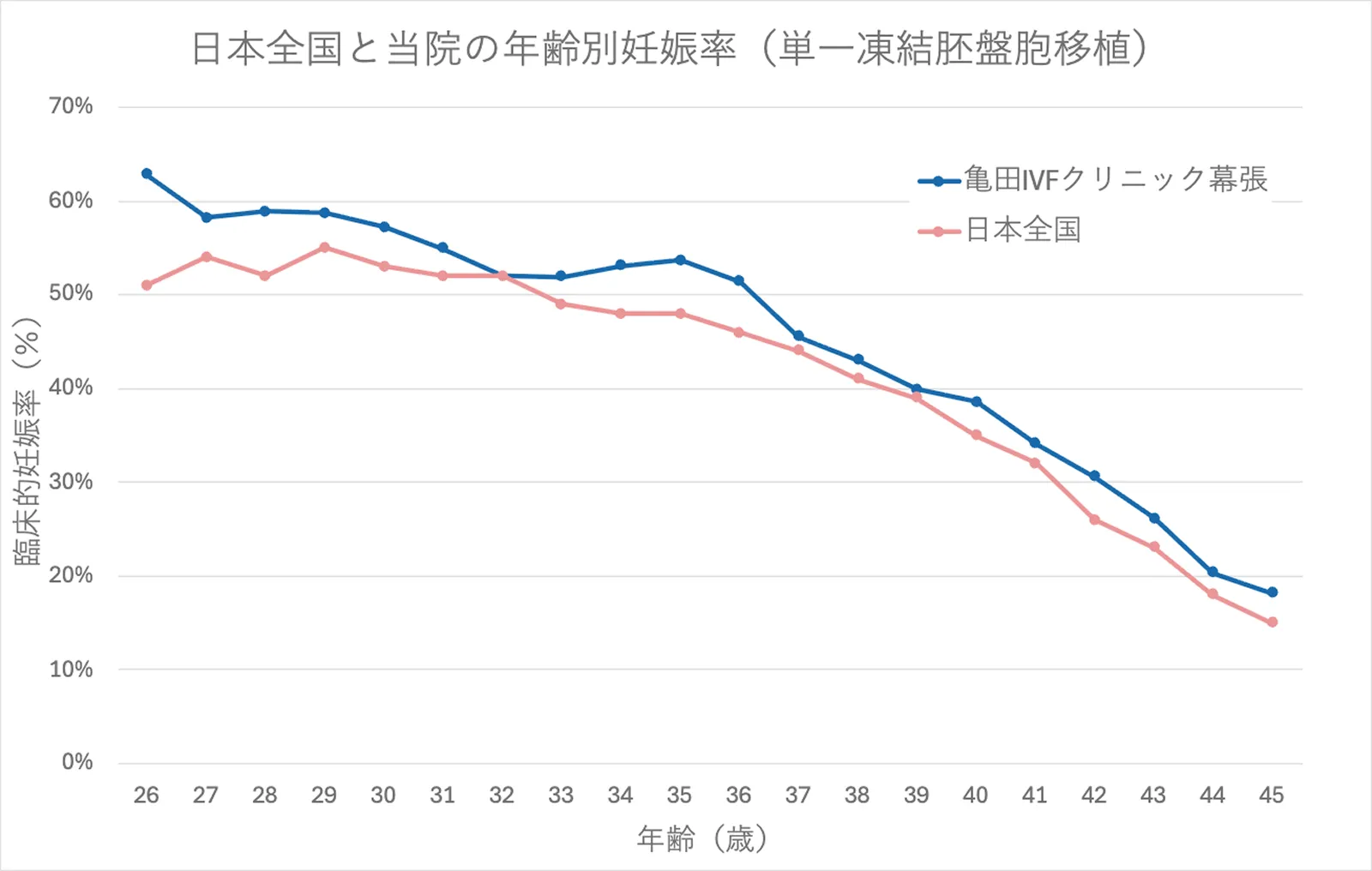

全国比較

日本全国と当院の単一凍結胚盤胞移植の成績を比較すると、当院は 全国平均を上回る成績 を維持しています。

総括

不妊治療は保険診療下で2022年に開始され、2024年度で3年目を迎えました。2025年度は保険診療下での最適化と、自費診療への移行をどのような患者さまに進めるかという議論にシフトしています。

不妊治療を行っても全員が妊娠・出産に至るわけではありません。だからこそ、正しい知識啓発と治療選択を提示し、妊娠成績を1ポイントでも改善できるよう、日々アップデートしていきたいと考えています。