はじめに

微細卵管遠位端異常(SDFTA)は、卵管遠位端に位置する目立たない解剖学的変化を特徴とする疾患群です。これには卵管峡部狭窄、卵管嚢状拡張、卵管采癒着などが含まれます。構造的には軽微でありながら、これらの異常は卵管機能を著しく損ない、不妊症の原因となる可能性があります。近年の疫学研究では、不妊女性におけるSDFTAの有病率は28.7%に達すると報告されており、その臨床的重要性が注目されています。SDFTAと原因不明不妊患者の体外受精における生殖予後を比較した報告をご紹介いたします。

ポイント

微細卵管遠位端異常を持つ患者は異所性妊娠リスクの増加はしますが、体外受精における累積生殖予後は良好でした。

引用文献

Ju Shi Guo, et al. Reprod Med Biol. 2025 Sep 10;24(1):e12677. doi: 10.1002/rmb2.12677.

論文内容

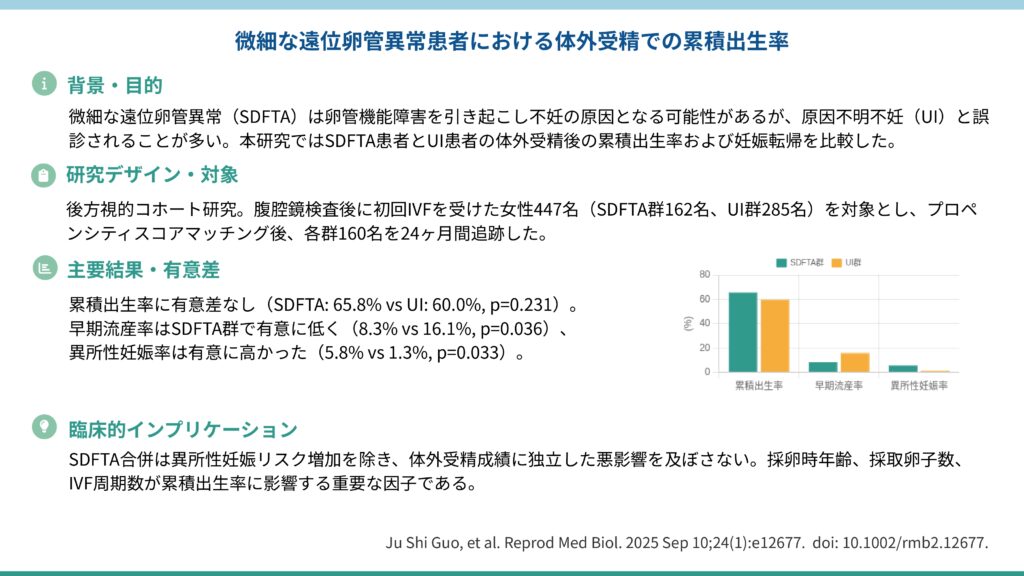

微細卵管遠位端異常(SDFTA)と原因不明不妊(UI)患者の体外受精における生殖予後を比較したレトロスペクティブ研究です。2019年1月から2021年12月に原因不明不妊のため腹腔鏡評価後に初回体外受精周期を実施した447名の女性を対象としました。腹腔鏡所見に基づき、162名をSDFTA群、285名をUI群に分類しました。傾向スコアマッチング(PSM)により160組のマッチしたペアを作成し、主要評価項目は24ヶ月間の採卵サイクルあたりの累積出生率でした。

結果

採卵あたりの累積出生率、生化学的妊娠率、臨床妊娠率、移植あたりの出生率、早産率は両群間で同等でした(p>0.05)。しかし、SDFTA群では早期流産率が低く(8.3% vs. 16.1%、p=0.036)、異所性妊娠率が高くなりました(5.8% vs. 1.3%、p=0.033)。累積出生率の独立予測因子は、採卵時年齢、回収卵子数、体外受精周期数でした。多変量ポアソン回帰分析により、女性の採卵時年齢(aRR=0.98、95%CI:0.96-1.00、p=0.018)、回収卵子数(aRR=1.01、95%CI:1.00-1.02、p=0.008)、体外受精周期数(aRR=0.88、95%CI:0.79-0.97、p=0.011)が累積出生率と有意に関連していました。

私見

ASRM guidelinesでは、侵襲性、高コスト、待機時間、合併症リスクを理由に原因不明不妊の腹腔鏡評価を推奨していません。本研究の結果は、SDFTAの腹腔鏡診断が体外受精の独立予後因子として十分でないことを示しており、異所性妊娠リスク上昇とは関連あるものの、原因不明不妊患者に腹腔鏡検査は推奨しない裏付けとなる報告だと感じています。

文責:川井清考(WFC group CEO)

お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのコラムです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。当コラム内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。