はじめに

着床前遺伝子検査(PGT-A)の使用は国内でも増加しています。PGT-Aには多胎妊娠リスクの低減や高年齢女性での胚移植あたりの出生率向上などの利点がある一方で、生存可能な胚を不必要に廃棄する可能性や経済的負担の増加といった課題もあります。特に、出生までの期間(time to live birth)は患者にとって極めて重要な要因でありながら、これまでの文献では十分に検討されていませんでした。初回採卵から1年間という期間内での出生までの期間を詳細に解析した報告をご紹介いたします。

ポイント

PGT-Aは38歳以上の患者では出生までの期間を短縮するが、若年患者では1年間において出生までの期間に影響を与えません。

引用文献

Yael Eliner, et al. Fertil Steril. 2025 Aug;124(2):281-289. doi: 10.1016/j.fertnstert.2025.04.006.

論文内容

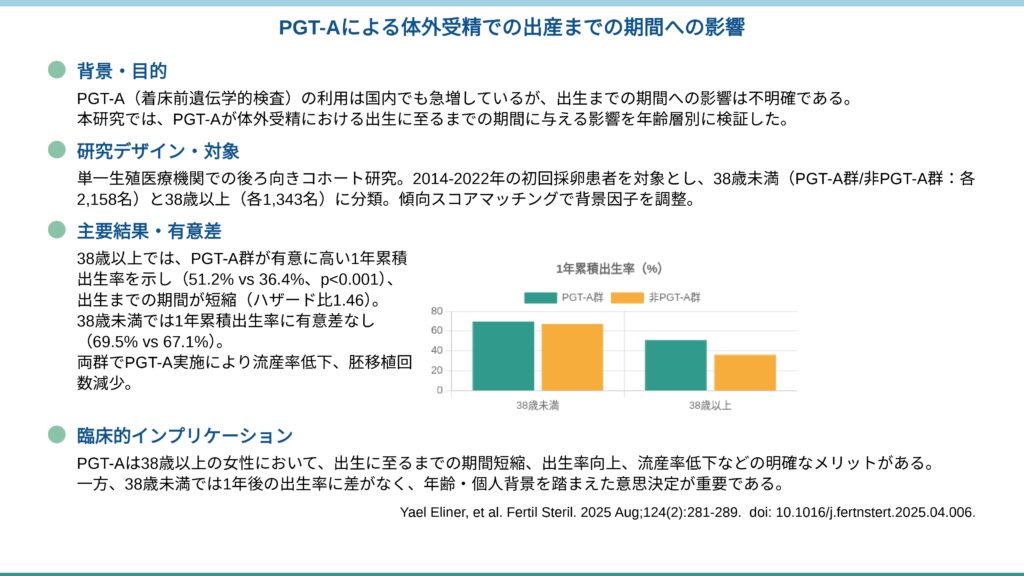

PGT-A実施が出生までの期間に影響するかを調査することを目的とした後ろ向きコホート研究です。2014年1月1日から2022年12月31日に初回採卵を受けた患者を対象とし、初回採卵時のPGT-A使用により患者をPGT-A群と非PGT-A群に分類しました。年齢により38歳未満と38歳以上に層別化し、9つの基準を用いた傾向スコアマッチングにより、若年群では2,158名のPGT-A患者を2,158名の非PGT-A患者に、高年齢群では1,343名のPGT-A患者を1,343名の非PGT-A患者にマッチングしました。回収卵子数は38歳未満群で平均16.8個、38歳以上群で平均10.9-10.7個でした。PGT-A群では検査のためほぼ全例(97.4%)が凍結胚移植となり、非PGT-A群では新鮮胚移植47.7%、凍結胚移植52.3%でした。初回採卵から1年間の追跡期間中に行われた全ての胚移植(平均1.3-1.7回)を解析対象としました。

結果

マッチング後、PGT-A患者と非PGT-A患者の間で検討した患者背景に統計学的有意差は認められませんでした。Kaplan-Meier曲線では、若年群において生児獲得の確率に有意差はなく、1年間の生児ハザード比は0.97(95%CI、0.90-1.04)でしたが、高年齢群ではPGT-A患者で有意に短く、生児ハザード比は1.46(95%CI、1.30-1.64)でした。38歳以上の群でPGT-Aを使用した患者は、1年間の生児率が非PGT-A患者より高く(51.2% vs 36.4%)でした。対照的に、38歳未満の群では累積1年生児率に類似性がありました(69.5% vs 67.1%)。両年齢群において、流産率と平均移植回数はPGT-A患者で低値でした。興味深いことに、Kaplan-Meier曲線では両年齢群とも初期3ヶ月間は非PGT-A群が優位でしたが、これは新鮮胚移植が可能な非PGT-A群に対し、PGT-A群は検査結果待ちによる凍結胚移植のため移植時期が遅れることが原因でした。

私見

両年齢群とも初期3ヶ月間は非PGT-A群が優位となりますが、これはPGT-A群が検査結果待ちのため必然的に凍結胚移植となる一方、非PGT-A群の約半数(47.7%)が新鮮胚移植可能なためです。しかし3ヶ月以降、特に38歳以上群ではPGT-A群が明確に上回り、最終的に15%近い生児率の差(51.2% vs 36.4%)を示しました。

この研究期間(2014-2022年)では、モザイク胚の報告が行われておらず、胚は正常(euploid)または異常(aneuploid)の二分類のみでした。現在多くの施設で採用されているモザイク胚の詳細分類(低度・高度モザイク)があれば、さらに精密な解析が可能と考えられます。

38歳以上でPGT-Aが有効な理由として、この年齢では異数体胚率が50%を超えるため、正常胚選択による効果が顕著に現れることが挙げられます。一方、若年女性では元々の正常胚率が高いため、1年という期間内では統計学的有意差が現れにくいと考えられます。

過去の報告との比較では、Haviland et al.(2020)やMunné et al.(2019)のRCTでも38歳前後を境界とした年齢依存性の効果が示されていますが、本研究のように「時間」を主要評価項目とした解析は初めてであり、臨床現場での意思決定に極めて有用なデータだとおもっています。

文責:川井清考(WFC group CEO)

お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのコラムです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。当コラム内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。