はじめに

採卵術について、どのような手技かと質問を受けることが多いので要点をまとめました。生殖医療の必修知識2023を参考にしています。

1978年に腹腔鏡によって導入された採卵術は、1987年ごろに経腟超音波ガイド下に移行し、今では産婦人科領域の中で最も多い処置の一つとなりました。

採卵の開始時間は排卵誘発のトリガー(hCG製剤やGnRHアゴニスト製剤)からの時間で決定しています。大体34-40時間後に設定されていることが大半です。採卵術を実施後は一定時間全身状態を確認した後、体調変化に問題がなければ精液所見をふまえて受精法や今後の胚移植・凍結方法を相談し、帰宅となります。

麻酔について

採卵時には何らかの麻酔をおこないます。回収卵が非常に少ない場合や麻酔に対するアレルギー・恐怖感などの理由から、無麻酔の採卵術が選択される場合もあります。採卵時の麻酔に伴う合併症は0.06%と頻度は低いとされていますが、麻酔時には適切なモニタリングを行なっていきます。

採卵術の鎮静・鎮痛は患者の満足度に影響するため、適した麻酔方法を選択することが好ましいとされています。

疼痛緩和目的にリドカインやメピバカインを用いた超音波ガイド下腟壁注射や傍頸管ブロックなどの局所鎮痛薬を用いることが多い。

鎮痛剤のみで治療を行うこともあるが鎮静剤を併用することがある。

患者が担当者と意思疎通ができる程度の意識を保ったまま緊張を緩和する意識下鎮静(conscious sedation)や、患者の意識は抑制されており、簡単に覚醒しない深鎮静法(deep sedation)を使用します。

当院では、事前にNSAIDS坐薬を使用し、超音波ガイド下腟壁注射の局所鎮痛薬を用いることが多いです。術後疼痛が強い場合には追加で点滴による鎮痛剤を追加いたします。初めから眠ることを希望される方は点滴による深鎮静法(deep sedation)+鎮痛剤にて麻酔を実施しています。

手技について

採卵針の形状は吸引のみのsingle lumen針と吸引・注入可能なdouble lumen針があります。そのほかに針の太さや吸引方法(自動吸引器を用いる場合、手動で行う場合)など施設によって行なっています。

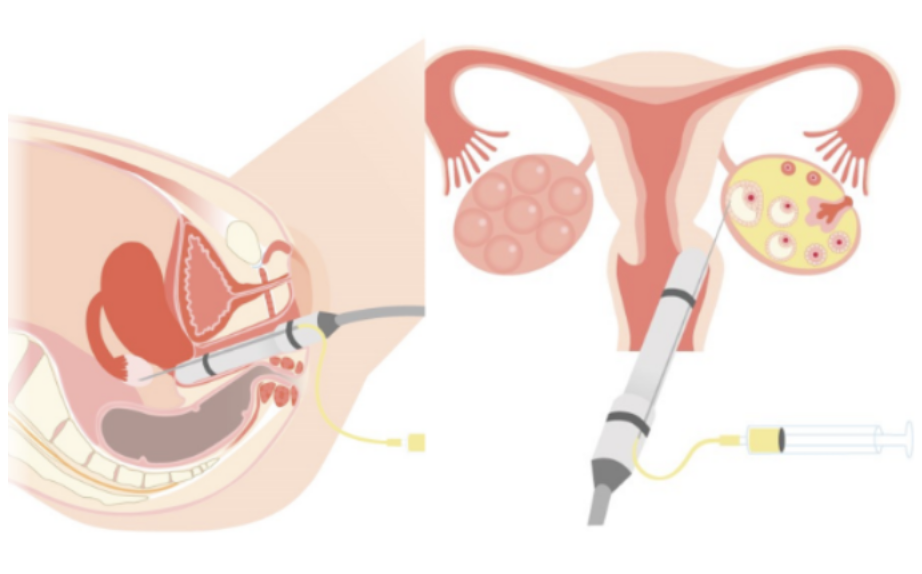

採卵方法は下に示したイラストのようにプローベを腟壁に押し付ける強さや角度を調整しながら、周辺臓器に注意して、採卵針を卵胞に穿刺していきます。目的の卵胞を穿刺し卵胞液を全て吸引し終わると次の卵胞を穿刺するために針先を適宜移動させます。卵胞液吸引後に採卵針を卵胞内で回転させるfollicle curettingや、吸い残しがないように行うfollicle flushingは成績を向上するかどうかは意見が分かれるところです。

当院では、一般的にやや細め(20-21G)のsingle lumen針を用いて自動吸引器にて採卵を実施しています。卵胞の少ない方や前回発育卵に比して回収卵が少なかった方はやや太めの針(19G)でfollicle flushingを行っています。

穿刺回収した卵胞液は37度に保温された試験管に吸引され、速やかに培養室に移送され、検卵作業に移ります。採卵術終了時には腟鏡診にて活動性の出血がないことの確認、超音波にて発育卵胞が全て穿刺されているか、また腹腔内出血がないかどうか確認して終了となります。

合併症について

2019年ESHRE(ヨーロッパ生殖医学会)で報告された776,556周期データでは、採卵術による合併症は0.17%であり、その内訳は出血0.11%、感染症0.013%、その他(腸管、膀胱、尿管などに対する他臓器損傷など)0.038%でした。

感染症軽減に予防的抗生剤を行うことが一般的となっています。特に子宮内膜症、骨盤内炎症性疾患(PID)既往、成熟嚢胞性奇形腫、骨盤内癒着、骨盤内手術既往がある患者は、骨盤内感染のリスクが高いと考えられています。

文責:川井清考(WFC group CEO)

お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのコラムです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。当コラム内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。