はじめに

卵巣予備能が低い人に対して自然周期がよいか、一個でも増えるなら調節卵巣刺激がよいかを示したビッグデータが報告されました。通常、卵巣予備能低下群との比較論文を読んでも、5個前後まで回収卵子が期待できるものが多く、回収卵子が1-3個しか期待できない患者にうまく当てはめることができませんでしたが、今回の研究はFSH225-300単位での卵巣刺激をしても3個程度までしかとれない平均年齢38歳前後の患者に限られています。とても学びが多い報告でしたので細かく見ていきたいと思います。

ポイント

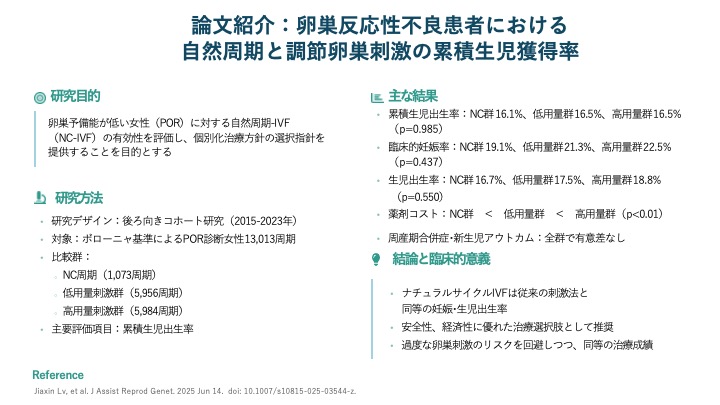

卵巣反応性不良患者において、自然周期体外受精は調節卵巣刺激と比較して同等の妊娠・生児獲得率を示し、安全で効果的かつ経済的に実行可能な治療選択肢である。ただし、キャンセル率が高いことは理解しないといけなさそうです。

引用文献

Jiaxin Lv, et al. J Assist Reprod Genet. 2025 Jun 14. doi: 10.1007/s10815-025-03544-z.

論文内容

卵巣反応性不良(POR)患者に対する自然周期体外受精の有効性を評価し、個別化治療決定に情報を提供することを目的とした後ろ向きコホート研究です。ボローニャ基準に従ってPORと診断された女性13013周期を対象とし、これらの患者は自然周期または調節卵巣刺激周期のいずれかを受けました。主要評価項目は累積生児獲得率で、副次評価項目は生殖医療成績としました。

2015年から2023年の間に北京大学第三病院生殖医学センターで治療を受けた11,346名のPOR女性の13,013周期が登録されました。

PORの診断はボローニャ基準に基づき、以下の条件のうち少なくとも2つを満たす患者が含まれました:(1)40歳以上または他のPORの既知リスク因子の存在、(2)従来の刺激後に3個以下の卵子回収、(3)胞状卵胞数(AFC)が5-7個未満。子宮癒着や子宮形態異常のある患者、妊孕性温存や着床前遺伝学的検査(PGT)を受ける患者は除外されました。

各治療群の刺激プロトコルは

自然周期群

- ゴナドトロピン、クロミフェン、レトロゾールの投与なし

- トリガー薬剤: hCG 250μg

低用量COS群(LDOS群:5,956周期)

- FSH75-150 IUのGnRHアンタゴニスト法

- 総ゴナドトロピン投与量: 中央値1,625.0 IU(IQR: 1,175.0-2,282.5)

- 投与期間: 中央値11.0日(IQR: 8.0-12.0)

- トリガー: hCG 250μgまたはトリプトレリン0.2mg

高用量COS群(HDOS群:5,984周期)

- FSH225-300 IUのGnRHアンタゴニスト法

- 卵胞発育期間: 中央値13.0日(IQR: 11.0-15.0)

- 総ゴナドトロピン投与量: 中央値3,600.0 IU(IQR: 2,850.0-4,500.0)

- トリガー条件: hCG 250μgまたはトリプトレリン0.2mg詳細な結果分析

胚移植方法と黄体補充:

初期胚(Day 2-3)の移植基準Day 2:≥3cell Day 3:≥6cellフラグメンテーション:<20%

胚盤胞の移植基準::≥4BC

初期胚移植は1-2個、胚盤胞は1個移植

新鮮胚移植:

- NC群黄体補充: Crinone腟用ジェル90mg/日(採卵日から妊娠10-12週)

- トリプトレリントリガー時: 腟用プロゲステロン + 経口ジドロゲステロン40mg/日 + エストラジオール吉草酸エステル3mg/日

凍結胚移植(3つの内膜準備法):

- 自然周期FET: 経口ジドロゲステロン40mg/日(排卵日から妊娠10-12週)

- 刺激周期FET: 自然周期と同様のプロトコル

- ホルモン補充療法FET: Crinone腟用ジェル8% 90mg/日 + 経口ジドロゲステロン40mg/日

結果

3群間で患者背景は概ね同等でした:

- 平均年齢: NC群38.58±5.65歳、LDOS群38.61±5.14歳、HDOS群38.32±5.23歳

- 40歳以上の割合: NC群56.2%、LDOS群52.2%、HDOS群55.0%

- IVF試行回数: 全群で中央値2.0回(IQR: 1.0-4.0)

AMHで群間差が認められました:

- 基礎AMH値: NC群0.26 ng/mL(中央値)が有意に低値(LDOS群・HDOS群とも0.6)

採卵・胚移植結果

周期キャンセル率:

- NC群: 288/1,073周期(26.8%)- 有意に高率

- LDOS群: 476/5,956周期(8.0%)

- HDOS群: 455/5,984周期(7.6%)

採卵数:

- NC群: 中央値1.0個(IQR: 0-1.0)

- LDOS群: 中央値2.0個(IQR: 1.0-4.0)

- HDOS群: 中央値3.0個(IQR: 2.0-4.0)

利用可能胚獲得率:

- NC群: 305/785周期(38.8%)

- LDOS群: 3,201/5,480周期(58.4%)

- HDOS群: 3,287/5,529周期(59.4%)

良質胚率(利用可能胚中):

- NC群: 332/371個(89.5%)- 有意に高率

- LDOS群: 5,110/6,047個(84.5%)

- HDOS群: 6,810/8,245個(82.6%)

新鮮胚移植成績(3,774周期で実施):

- 臨床妊娠率:

- NC群: 40/209周期(19.1%)

- LDOS群: 396/1,860周期(21.3%)

- HDOS群: 384/1,705周期(22.5%)

- 群間差なし(p=0.437)

- 生児獲得率:

- NC群: 35/209周期(16.7%)

- LDOS群: 326/1,860周期(17.5%)

- HDOS群: 320/1,705周期(18.8%)

- 群間差なし(p=0.550)

凍結胚移植成績(3,019周期で実施):

- 臨床妊娠率:

- NC群: 18/71周期(25.4%)

- LDOS群: 263/982周期(26.8%)

- HDOS群: 286/1,048周期(27.3%)

- 群間差なし(p=0.921)

- 生児獲得率:

- NC群: 14/71周期(19.7%)

- LDOS群: 201/982周期(20.5%)

- HDOS群: 221/1,048周期(21.1%)

- 群間差なし(p=0.921)

累積生児獲得率(完全周期あたり):

- NC群: 49/305周期(16.1%)

- LDOS群: 527/3,201周期(16.5%)

- HDOS群: 541/3,287周期(16.5%)

- 群間差なし(p=0.985) - 本研究の最重要所見

妊娠合併症は妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病、早産(22-36週)、低出生体重児、巨大児に差なし

私見

本研究で特筆すべき点は以下となります。

自然周期群で得られた胚の質が優れていたことです。外因性ゴナドトロピンが卵子の発育能力に潜在的な悪影響を与える可能性(Lu CL, et al. Reprod Biol Endocrinol. 2019;17(1):49.)も指摘されていますので、回収卵子数が増えないと思ったら自然周期体外受精は選択肢かと思います。

次に患者の経済的負が大幅に軽減されることです。回収卵子が少ない人は治療継続がポイントとなりますので、経済的負担は非常に重要となります。

ただし、自然周期群の周期キャンセル率(26.8%)がCOS群(低用量8.0%、高用量7.6%)より有意に高いことは重要な制限因子です。主な原因は早発LHサージ、卵胞発育不良、患者の希望によるものでした。ここさえ、しっかり事前情報として説明できればAFC1-3個の場合は、自然周期体外受精は有効な手段だと思います。

#POR

#自然周期IVF

#調節卵巣刺激

#累積生児獲得率

#体外受精

文責:川井清考(WFC group CEO)

お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのコラムです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。当コラム内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。