はじめに

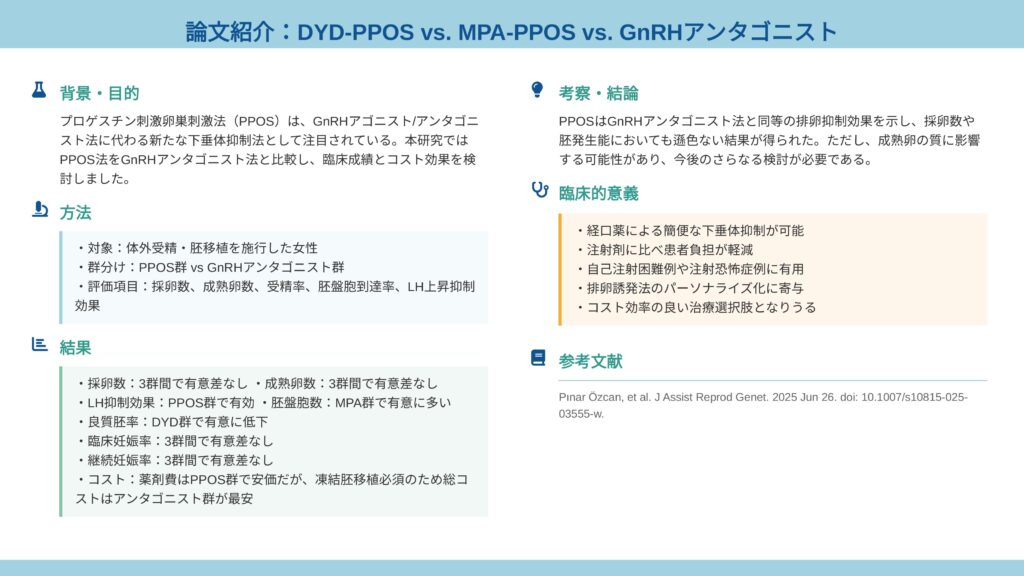

体外受精における卵巣刺激では、早発LHサージを防ぐための下垂体抑制が重要な課題となっています。GnRHアナログからはじまり、ESHREガイドラインではGnRHアンタゴニストが標準的方法となってきています。ただし、GnRHアンタゴニスト製剤が注射投与であることや高コストであることから全胚凍結前提なら、経口投与可能でコスト効率に優れるプロゲスチンによる下垂体抑制(PPOS)が注目されています。本研究では、ジドロゲステロン(DYD)とメドロキシプロゲステロン酢酸(MPA)という異なるプロゲスチンをGnRHアンタゴニストと比較し、臨床成績とコスト効果を検討しました。

ポイント

PPOS法(ジドロゲステロンまたはメドロキシプロゲステロン酢酸)は、GnRHアンタゴニスト法と同等の臨床成績を示しました。

引用文献

Pınar Özcan, et al. J Assist Reprod Genet. 2025 Jun 26. doi: 10.1007/s10815-025-03555-w.

論文内容

体外受精を受ける女性において、3つの卵巣刺激プロトコル(DYD-PPOS法、MPA-PPOS法、GnRHアンタゴニスト法)の臨床成績と総治療コストを比較することを目的とした前向き多施設コホート研究です。2023年3月から2024年3月にかけて2生殖医療施設で実施され307名の女性を対象としました。参加者はPPOS法に基づいてDYD群(n=99)、MPA群(n=101)、GnRHアンタゴニスト群(n=107)の3群に分けられ、卵巣刺激パラメータ、妊娠転帰、詳細なコスト分析が比較検討されました。

結果

結果 対象者307名の平均年齢は31.9±5.33歳で、群間に有意差はありませんでした(p=0.51)。平均BMIは22.57±2.17kg/m²、平均血清AMH値は2.72±1.53ng/mLでした。

卵巣刺激の結果では、ゴナドトロピン総投与量はMPA群で最も多く(2366.98±525.55 IU)、DYD群(2168.87±802.74 IU)、アンタゴニスト群(2152.62±489.22 IU)の順でした。MPA群とアンタゴニスト群間には有意差を認めました(p<0.01)。トリガー日のエストラジオールピーク値はMPA群(2269.58±1097.27 pg/mL)がアンタゴニスト群(1859.92±974.59 pg/mL)と比較して有意に高値でした(p<0.01)。回収卵子数はMPA群(7.33±2.64個)がアンタゴニスト群(6.84±3.46個)と比較して有意に多い結果でした(p=0.01)。

成熟卵子数は全群で同等でした(MPA群5.99±2.71個、DYD群6.33±3.51個、アンタゴニスト群5.40±2.55個; p=0.08)。卵胞出力率(FOI)にも群間差はありませんでした(p=0.16)。胚盤胞数はMPA群(4.81±1.90個)がアンタゴニスト群(4.24±2.07個)と比較して有意に多く(p=0.03)、良質胚数はDYD群で最も少なく(2.56±1.30個、60%)、アンタゴニスト群(3.23±2.01個、71.4%)およびMPA群(3.56±1.78個、75%)と比較して有意に低値でした(p<0.01)。受精率はMPA群(97.61±19.74%)がアンタゴニスト群(88.95±15.71%)およびDYD群(88.34±13.85%)と比較して有意に高値でした(p<0.01)。

妊娠転帰については、臨床的妊娠率(DYD 37.4%、MPA 32.7%、GnRHアンタゴニスト 34.6%; p=0.78)、継続妊娠率(DYD 32.3%、MPA 28.7%、GnRHアンタゴニスト 29.9%; p=0.85)、流産率(DYD 5.1%、MPA 4%、GnRHアンタゴニスト 4.7%; p=1)のいずれも群間で有意差を認めませんでした。全群で早期排卵は観察されませんでした。

コスト分析(トルコ)では、1周期あたりのLH抑制コストはGnRHアンタゴニスト群が最も高額(257.70米ドル)で、DYD群(17.10米ドル)、MPA群(2.10米ドル)の順でした。ゴナドトロピンコストはMPA群(615.41米ドル)がDYD群(563.91米ドル)およびアンタゴニスト群(559.68米ドル)と比較してやや高額でした。胚移植コストはPPOS群でのみ発生しましたが(450米ドル)、GnRHアンタゴニストプロトコルでは通常新鮮胚移植が可能なため、総周期コストはアンタゴニスト群(817.38米ドル)が最も低く、DYD群(1031.01米ドル)、MPA群(1067.51米ドル)の順でした。

私見

過去の研究どおり、PPOS法がGnRHアンタゴニスト法と同等の臨床成績であることが報告されました。全胚凍結を前提としているのであれば、normal responder以上の女性はPPOS法でよいのかもしれません。この論文でひとつだけ気をつけなくてはいけないのはMPA(10mg/day)-PPOSはフレキシブルPPOS法であり、DYD(30mg/day)-PPOSは通常PPOS法であることです。

文責:川井清考(WFC group CEO)

お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのコラムです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。当コラム内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。