はじめに

調節卵巣刺激(COS)はART治療において重要な要素であり、適切な排卵誘発プロトコルの選択により卵巣反応性を改善し、回収卵子数と移植胚数を増加させ妊娠成績を向上させることが考えられています。従来のGnRHアンタゴニスト法に加え、2015年にYanping Kuangらによって提唱されたPP法(旧PPOS法)が新たな選択肢として注目されています。特に卵巣過刺激症候群(OHSS)高リスク患者や新鮮胚移植が困難患者において、その臨床的意義が検討されています。

ポイント

PP法は高卵巣予備能患者においてゴナドトロピン使用量は増加するが、同等の成熟卵子数でOHSS発症率を76%減少させることができる。

引用文献

Min Wang, et al. J Assist Reprod Genet. 2025 Aug 7. doi: 10.1007/s10815-025-03612-4.

論文内容

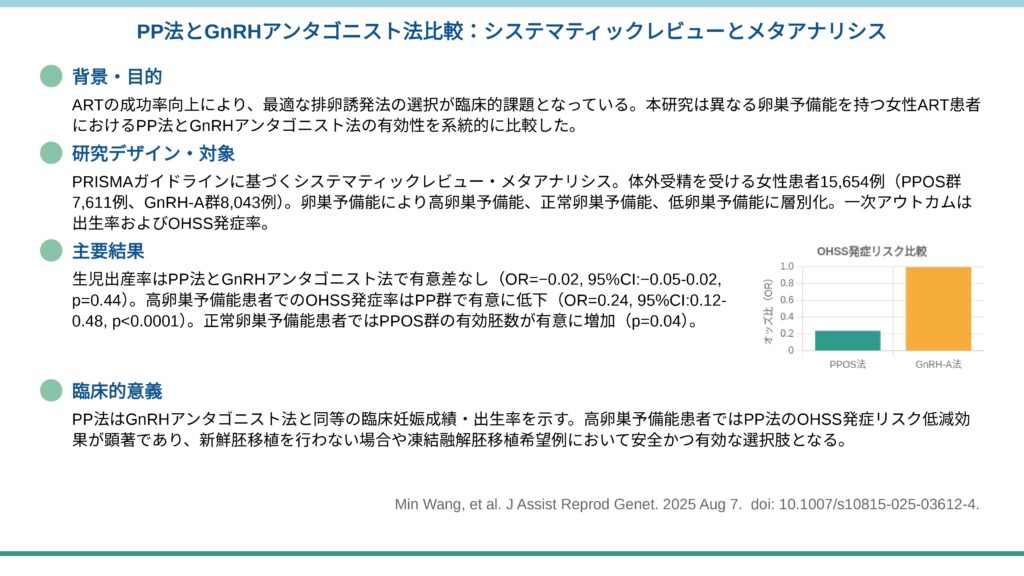

本研究は、異なる卵巣予備能を持つ女性におけるPP法とGnRHアンタゴニスト法を比較することを目的としたシステマティックレビューおよびメタアナリシスです。Cochrane Library、Web of Science、Embase、PubMed、CNKI、CBMデータベースから2024年11月1日まで公表された研究を検索しました。実験群はPP法、対照群はGnRHアンタゴニスト法を用いた患者で、ランダム化比較試験と非ランダム化比較試験を収集しました。卵巣予備能の分類は、高卵巣予備能患者(HOR)をAMH >4 ng/ml、AFC >20個、正常卵巣予備能患者(NOR)を基礎FSH <10 U/L、AMH 1.1-4.0 ng/ml、AFC 7-14個、低卵巣予備能患者(POR)をAMH <1.1 ng/ml、AFC 5-7個、基礎FSH >10 U/Lとして定義し、サブグループ解析を実施しました。

結果

36研究(患者総数15,654人、PP群7,611人、GnRHアンタゴニスト群8,043人)が含まれました。主要評価項目では、PP群とGnRHアンタゴニスト群間で生産率に有意差は認められませんでした。HOR患者において、OHSS発症率はPP群でGnRHアンタゴニスト群と比較して有意に低くなりました(OR=0.24, 95%CI 0.12-0.48, p<0.0001)。副次評価項目では、PP群の子宮内膜厚がGnRHアンタゴニスト群と比較して減少しました(平均差=-1.13, 95%CI=-1.76~-0.51, p=0.0004)。HORサブグループにおいて、ゴナドトロピン投与量(平均差=222.88単位, 95%CI=59.30-386.46, p=0.008)および投与期間(平均差=0.70日, 95%CI=0.48-0.92, p<0.00001)がPP群でGnRHアンタゴニスト群と比較して有意に増加しました。しかし、HOR群の成熟卵子数(MII卵子数)には両群間で有意差は認められませんでした(平均差=-0.51, 95%CI=-2.50 to 1.49, p=0.62)。NORサブグループでは、PP群の生存可能胚数がGnRHアンタゴニスト群よりも有意に多くなりました(平均差=2.00, 95%CI=0.10-3.90, p=0.04)。

私見

HOR群では約223単位のゴナドトロピン追加投与と0.7日の投与期間延長が必要でしたが、得られる成熟卵子数は同等でした。これはプロゲスチン存在下での卵胞反応性低下を示唆しており、薬剤コストと患者負担の増加につながります。しかし、この効率低下を考慮しても、OHSS発症率の76%減少(OR=0.24)は臨床的に有益です。PP法では全胚凍結が前提となるため、hCG投与後の血管透過性亢進期間中に新鮮胚移植妊娠による内因性hCG産生がなく、これもOHSS予防に寄与していると考えられます。

文責:川井清考(WFC group CEO)

お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのコラムです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。当コラム内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。