はじめに

生殖補助医療において、採卵時に回収される卵子のうち成熟卵子(第二減数分裂中期:MII期)割合は、重要な指標とされています。従来の研究では、成熟卵子の割合が低いと受精率、胚盤胞形成率、妊娠率、出生率の低下と関連すると報告されてきました。しかし、これらの不良な結果が利用可能な成熟卵子数の減少(量的制限)によるものなのか、卵子そのものの質的欠陥によるものなのかは明確ではありませんでした。今回、平均年齢37-38歳、AMH値1.5-1.8ng/mlの症例を対象としたICSI周期において、未成熟卵の高い割合が胚発育と出生率に与える影響を詳細に検討した研究をご紹介いたします。

ポイント

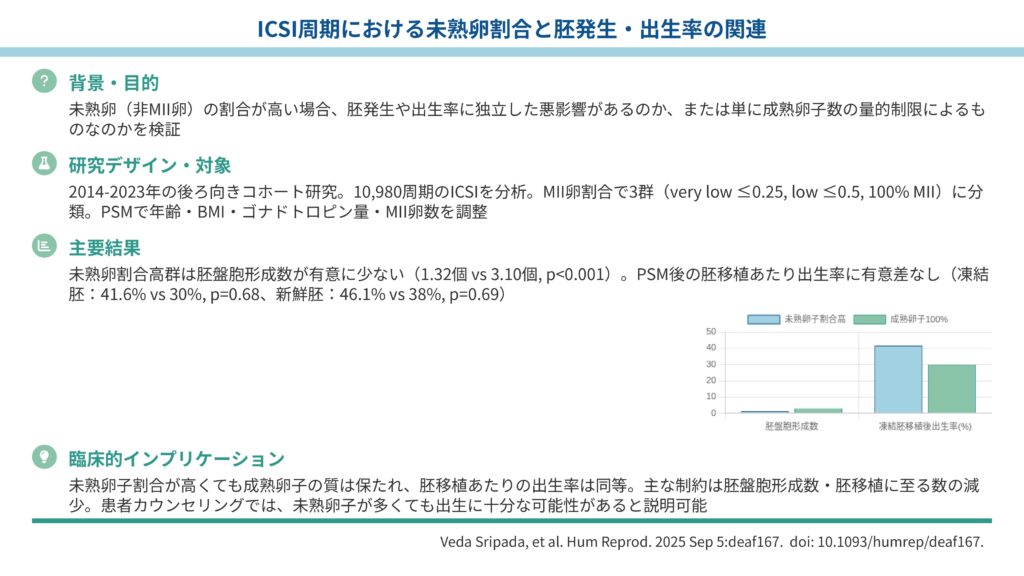

未成熟卵の高い割合は胚盤胞形成率の低下や着床前遺伝学的検査の利用率低下と関連するものの、年齢・BMI・ゴナドトロピン投与量・成熟卵子数などの主要な交絡因子を調整すると出生率は同等でした。

引用文献

Veda Sripada, et al. Hum Reprod. 2025 Sep 5:deaf167. doi: 10.1093/humrep/deaf167.

論文内容

本研究は平均年齢37-38歳、AMH値1.5-1.8ng/mlの症例を対象として、ICSI周期において未成熟卵の高い割合が胚発育と出生率に与える影響を調査することを目的とした後方視的コホート研究です。2014年12月から2023年12月にICSI治療を受けた22,117名の患者を、成熟卵(MII)の割合に基づいて3群に分類しました:超低MII割合群(≤0.25)、低MII割合群(≤0.5)、100%MII割合群です。対象症例のゴナドトロピン総投与量は平均5,100-5,400IU、回収卵子数は中央値5-7個でした。全症例でICSIを実施し、denude後の採卵当日の成熟度を評価しました。未成熟卵にはGV卵とMI卵の両方が含まれます。傾向スコアマッチング(PSM)を適用し、第1段階では年齢・BMI・ゴナドトロピン投与量・AMH値を調整し、第2段階では年齢・BMI・ゴナドトロピン投与量・MII数を調整しました。

結果

超低MII割合群(≤0.25)では胚盤胞形成率が有意に低く(平均1.32個 [SD 2.77; 95% CI: 1.03–1.61] vs 3.10個 [SD 3.22; 95% CI: 2.77–3.43]; P < 0.001)、PGT利用率も低下していました(正常率34% [95% CI: 30–38%] vs 40% [95% CI: 36–44%]; P < 0.001)。しかし、PSM後の胚移植あたりの出生率は、超低MII群と完全MII群の間で凍結胚移植(41.6% vs 30%, P = 0.68)、新鮮胚移植(46.1% vs 38%, P = 0.69)ともに有意差を認めませんでした。低MII割合群(≤0.5)では凍結胚移植率が低下傾向を示しましたが(44% vs 53%, P = 0.05)、新鮮胚移植率は同等でした(30% vs 26.6%, P = 0.55)。興味深いことに、低MII割合群は100%MII群よりも多くの卵子を回収していました(中央値7個 vs 5個)が、成熟卵の絶対数は少ない結果となりました。

私見

未成熟卵の高い割合による不良な結果が主に量的制限(利用可能な成熟卵子数の減少)によるものであり、質的欠陥(卵子の本質的な質の低下)によるものではないことがこの論文の結果となります。

対象症例の特徴として、平均年齢37-38歳、AMH値1.5-1.8ng/ml、BMI 26-27kg/m²と、臨床的に参考になるデータと考えられます。ゴナドトロピン総投与量5,100-5,400IUはしっかりした刺激なのでゴナドトロピン使用量が足りない卵巣反応不良はなさそうですね。

Capper et al.(2022)の報告では卵子成熟度の低い周期で出生率の有意な低下を認めていましたが、本研究では傾向スコアマッチング後に出生率の差は消失しており、これは患者背景や刺激プロトコルの最適化の重要性を示唆しています。

文責:川井清考(WFC group CEO)

お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのコラムです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。当コラム内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。