はじめに

習慣流産、反復着床不全で免疫学的要因が関与する症例では、カルシニューリン阻害薬(シクロスポリンA、タクロリムス)などの免疫抑制療法が提案されています。今回、習慣流産と反復着床不全の管理におけるカルシニューリン阻害薬の有効性と安全性を評価したシステマティックレビュー/メタアナリシスをご紹介いたします。

ポイント

カルシニューリン阻害薬は習慣流産・反復着床不全女性の出生率を向上させ、流産率を低下させる効果があり、低用量・短期間使用では重篤な副作用は認めませんでした。

引用文献

Marcelo Borges Cavalcante, et al. J Reprod Immunol. 2023 Dec:160:104157. doi: 10.1016/j.jri.2023.104157.

論文内容

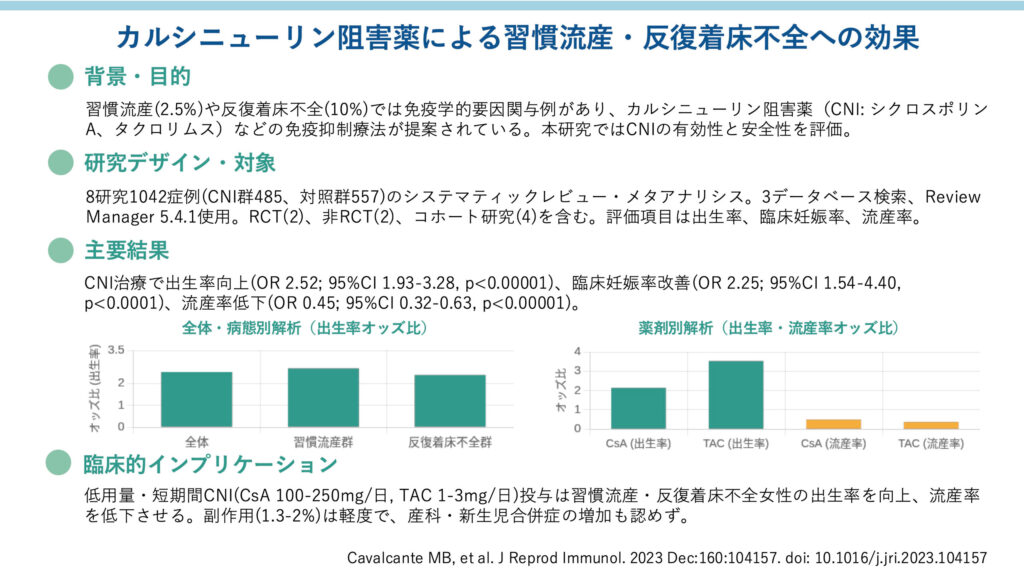

習慣流産および反復着床不全女性に対するカルシニューリン阻害薬の有効性と安全性を評価することを目的としたシステマティックレビュー/メタアナリシスです。PubMed/Medline、Embase、Web of Scienceの3つのデータベースを検索し、Review Manager 5.4.1を用いて統計解析を実施しました。対象は1042名の女性(カルシニューリン阻害薬群485名、対照群557名)を含む8つの研究でした。介入群ではシクロスポリンAとタクロリムスが使用されました。主要評価項目は出生率、臨床妊娠率、流産率とし、副作用および産科・新生児合併症を副次評価項目としました。

結果

カルシニューリン阻害薬治療により、習慣流産・反復着床不全患者全体で対照群と比較して出生率が有意に向上しました(OR 2.52; 95%CI 1.93-3.28, p<0.00001)。臨床妊娠率も有意に改善し(OR 2.25; 95%CI 1.54-4.40, p<0.0001)、流産率は有意に低下しました(OR 0.45; 95%CI 0.32-0.63, p<0.00001)。

サブグループ解析では、反復着床不全女性群で出生率の有意な改善(OR 2.38; 95%CI 1.66-3.42, p<0.00001)が認められ、習慣流産女性群でも同様に出生率が向上しました(OR 2.68; 95%CI 1.82-3.97, p<0.00001)。流産率については、習慣流産群で有意な低下(OR 0.37; 95%CI 0.25-0.54, p<0.00001)が認められましたが、反復着床不全群では有意差を認めませんでした(OR 0.77; 95%CI 0.40-1.46, p=0.42)。

薬剤別解析では、シクロスポリンAで出生率改善(OR 2.14; 95%CI 1.55-2.95, p<0.00001)、流産率低下(OR 0.49; 95%CI 0.33-0.72, p=0.0003)が認められ、タクロリムスでも同様に出生率改善(OR 3.53; 95%CI 2.21-5.66, p<0.00001)、流産率低下(OR 0.37; 95%CI 0.19-0.70, p=0.002)が確認されました。

副作用について、8研究中3研究のみで報告されており、カルシニューリン阻害薬群で1.3-2%、対照群で1-1.4%の発生率でした。最も頻繁な副作用は両群とも皮疹でした。

産科合併症の発生率は、カルシニューリン阻害薬群で0-24%、対照群で0-25.9%と研究間で大きなばらつきが認められました。シクロスポリンA使用1研究とタクロリムス使用1研究で、免疫抑制薬群において産科合併症の有意な減少が報告されました。新生児合併症については、カルシニューリン阻害薬群では報告されず、対照群1研究において1%(鎖骨下動脈異常1例)の発生のみでした。

私見

カルシニューリンはT細胞活性化に重要な役割を果たし、NFAT(活性化T細胞核内因子)の脱リン酸化を介してIL-2やTNF-αなどの炎症性サイトカインの産生を調節します。習慣流産・反復着床不全では、Th1/Th2バランスの異常、制御性T細胞の減少、NK細胞活性の亢進などの免疫学的異常が報告されており、カルシニューリン阻害薬はこれらの異常を是正する可能性があります。

臓器移植領域での使用経験から、シクロスポリンAとタクロリムスの妊娠中の安全性は確立されており、FDA分類ではカテゴリーCとされています。本研究で使用された用量(シクロスポリンA 100-250mg/日、タクロリムス 1-3mg/日)は臓器移植時より低用量であり、短期間使用により副作用リスクを最小化できる可能性があります。産科・新生児合併症のリスク上昇が認められなかったことは、これらの薬剤の妊娠中使用における安全性を支持する重要な知見です。

8研究と使用薬剤は以下のとおりです。

Nakagawa K, et al. Am J Reprod Immunol. 2015;73(4):353-61.:タクロリムス

Ling Y, et al. Clin Exp Obstet Gynecol. 2017;44(2):230-5.:シクロスポリンA

Azizi R, et al. J Cell Physiol. 2019;234(11):19039-47.:シクロスポリンA

Qu D, et al. Reprod Biol Endocrinol. 2021;19(1):44.:シクロスポリンA

Zhao L, et al. Front Physiol. 2021;12:737878.:シクロスポリンA(子宮内投与)

Cheng W, et al. Am J Reprod Immunol. 2022;87(2):e13525.:シクロスポリンA

Liu J, et al. Eur J Clin Pharm. 2023;79(5):627-34.:タクロリムス

Shen P, et al. J Obstet Gynaecol Res. 2023;49(2):649-57.:タクロリムス+低分子ヘパリン併用

文責:川井清考(WFC group CEO)

お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのコラムです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。当コラム内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。