はじめに

不妊症を経験する個人では高い心理的苦痛が報告されており、その有病率と症状の強度は深刻な問題となっています。これらの心理的負担は治療継続率に直接的な悪影響を及ぼし、多くの患者が治療を中断する要因となっています。一方で、認知行動療法やマインド・ボディ介入などの心理学的介入が患者の苦痛軽減と妊娠率向上に効果的であることが実証されています。これらの心理学的介入が実際に不妊患者の治療継続率改善に寄与するかという重要な課題についての総説をご紹介いたします。

ポイント

心理学的介入は患者の苦痛を軽減し治療継続率を向上させる可能性があります。

引用文献

Schuyler Awtrey, et al. Hum Reprod. 2025 Sep 8:deaf162. doi: 10.1093/humrep/deaf162.

論文内容

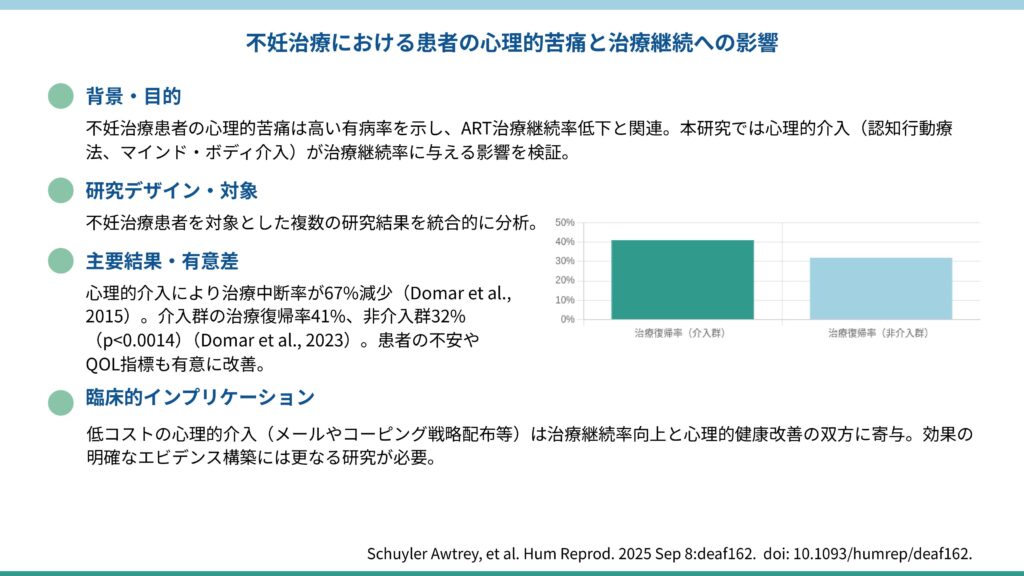

本研究は、1)不妊症個人における心理症状の有病率と強度、2)患者継続率に影響する要因、3)心理学的介入が患者苦痛と妊娠率に与える影響、4)心理学的介入が治療中断率に与える効果の4つの観点から検討したミニレビューです。

まず、不妊症を経験する個においてネガティブな心理状態をもつ頻度が高いことが明らかになりました。2016年の前向き縦断コホート研究では、女性の56.5%、男性の32.1%が一回以上の評価でうつ状態にあり、女性の75.9%、男性の60.6%が不安状態にありました。世界124,556名女性を対象とした2022年のレビューでは、不妊症と心理的苦痛との間に有意な相関(OR 1.63、95%CI:1.24-2.13)、不妊症とうつ病との間に有意な相関(OR 1.40、95%CI:1.11-1.75)が認められました。

次に、患者継続率に影響する要因として、2022年メタアナリシスにより、不妊治療を中断する主な要因が明らかになりました。最も多いのは心理的な負担(うつや不安症状)で、次に治療へのアクセス問題(費用や通院の困難さ)、そして患者の個人的背景(年齢、教育レベル、治療歴など)が続きました。前向き患者調査では、保険適用患者が妊娠前に治療を中断する主要な理由はストレスであり、最も報告の多いストレス原因は夫婦関係への負担と、不安・うつによる継続困難となりました。

心理学的介入の効果については、認知行動療法(CBT)とマインド・ボディ介入(MBI)が特に有益であることが示されました。2015年メタアナリシスでは、これらの介入の不安軽減効果が妊娠率向上の要因である可能性が示唆されました。最近のランダム化比較試験では、オンラインMBIがART患者の不安・うつ症状と知覚ストレスを軽減し、介入群で対照群と比較して4.47倍の妊娠率向上が認められました。

2023年の質改善研究では、不妊専門医を一度受診したが再診しなかった患者に対して思いやりのあるメール送信により、メール受信群の41%が治療に復帰したのに対し、非受信群は32%でした(P<0.0014)。2015年ランダム化比較試験では、初回ART前患者へのリラクゼーション技術の郵送が、12ヶ月研究期間中の治療中断を67%減少させました。

私見

認知行動療法とマインド・ボディ介入の具体的な有効性です。認知行動療法では、「妊娠できない」という破滅的思考を「次の機会がある」という現実的思考に変える認知再構成や、ストレス対処スキルの習得が効果的とされています。マインド・ボディ介入では、深呼吸、瞑想、ヨガなどを通じて心身のリラクゼーションを促し、ストレスホルモンの減少や生殖ホルモンへの好影響をもたらします。簡単なメール送信や郵送といった低コスト介入(ナッジ)でも継続率改善効果が認められた点は、臨床現場で行うことが可能そうですね。今後は、どの時点でどのような介入が最も効果的かなどがわかれば面白いですね。

文責:川井清考(WFC group CEO)

お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのコラムです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。当コラム内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。