はじめに

生化学流産(BPL)は、血清や尿中でhCGが検出されるものの、超音波検査で胎嚢が確認されない非常に早期の妊娠喪失を指します。ESHREは反復流産(RPL)の診断基準にBPLの包含を推奨している一方、ASRMや日本産科婦人科学会(JSOG)は超音波や組織学的検査で確認された妊娠のみをRPLの定義としており、診断基準に一貫性がありません。着床前遺伝学的検査(PGT-A)により胚の染色体異常を除外した正倍数性胚移植でのBPLを調査した報告をご紹介いたします。

ポイント

正倍数性胚移植後の生化学流産は胚要因よりも母体・子宮内膜要因を反映し、BPLを反復流産の診断基準に含めることで臨床評価と個別化医療の向上が期待されます。

引用文献

Yoshimitsu Kuwabara, et al. Reprod Med Biol. 2025 Jul 23;24(1):e12668. doi: 10.1002/rmb2.12668.

論文内容

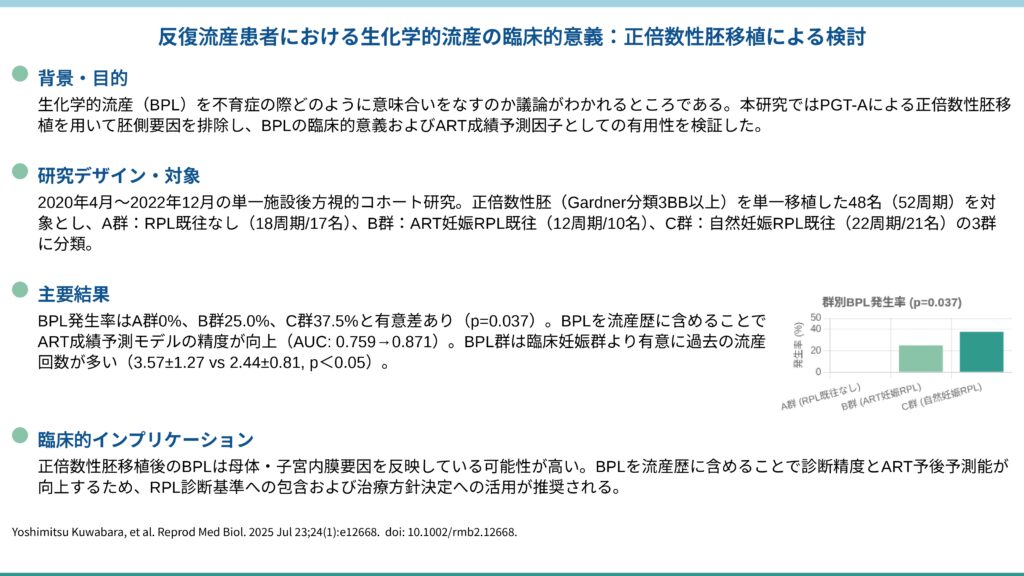

反復流産(RPL)患者における生化学流産(BPL)の臨床的意義を、着床前遺伝学的検査(PGT-A)のデータを用いて胚要因を最小化して評価することを目的としたレトロスペクティブコホート研究です。2020年4月から2022年12月までに単一正常胚移植を行った52PGT-A周期(48患者)を対象としました。患者をA群(RPL既往のないART不成功、18周期/17患者)、B群(ART妊娠後のRPL既往、12周期/10患者)、C群(自然妊娠後のRPL既往、22周期/21患者)の3群に分けて分析しました。BPLの発生率、臨床妊娠率、BPLを含む・含まないART成果の予測性能をROC曲線解析で評価しました。

結果

生化学流産はA群で0%、B群で25.0%、C群で37.5%に発生し、群間で有意差が認められました(p=0.037)。BPLを流産歴に含めることで、ART成績予測が有意に改善しました(AUC 0.871 vs. 0.759)。BPL群では臨床妊娠群と比較して、過去の流産回数(3.57±1.27 vs. 2.44±0.81, p<0.05)と過去のBPL回数(1.14±0.38 vs. 0.38±0.62, p<0.05)が有意に多く認められました。胚移植時の子宮内膜厚は群間で有意差があり(A群10.3±1.4mm、B群8.7±1.1mm、C群9.7±2.0mm, p=0.020)、一方でプロゲステロン開始日の血清エストラジオール値に有意差はありませんでした(p=0.516)。RPL患者の75%以上で抗リン脂質抗体、子宮形態異常、甲状腺機能異常、血栓性素因などの危険因子が認められましたが、B群とC群間で有意差はありませんでした。

私見

Salumets et al.(2006)が母体年齢のみがART周期でのBPLの予測因子であったと報告し、日本のPGT-A試験研究では異数性スクリーニング後にBPL率が45%から12.5%に低下したことが示されていました。

Kolte et al.(2014)は原因不明RPLにおいて生化学流産が予後に影響することを示し、ESHREガイドラインがRPLの診断基準にBPLを含めることを推奨する根拠となりました。また、Dahan et al.(2020)はBPL率が母体年齢に関係なく比較的安定している一方、臨床流産率は年齢依存性を示すことを報告し、BPLが胚質のみに起因するものではないことを支持しています。

本研究では、子宮内膜の機能障害、特に脱落膜化の障害がBPLのリスクを高める可能性が示唆されています。

不育症の提言2025では生化学的流産3回も不育症と取り扱うことを推奨しています。

当院ホームページも参考になさってください。

文責:川井清考(WFC group CEO)

お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのコラムです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。当コラム内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。