はじめに

単一胚移植(SET)は多胎妊娠を軽減する重要な戦略ですが、一卵性双胎(MZT)リスクは残存します。今回、オーストラリア・ニュージーランドにおける大規模なSET後の一卵性双胎発生率とリスク因子を検討した研究をご紹介いたします。

ポイント

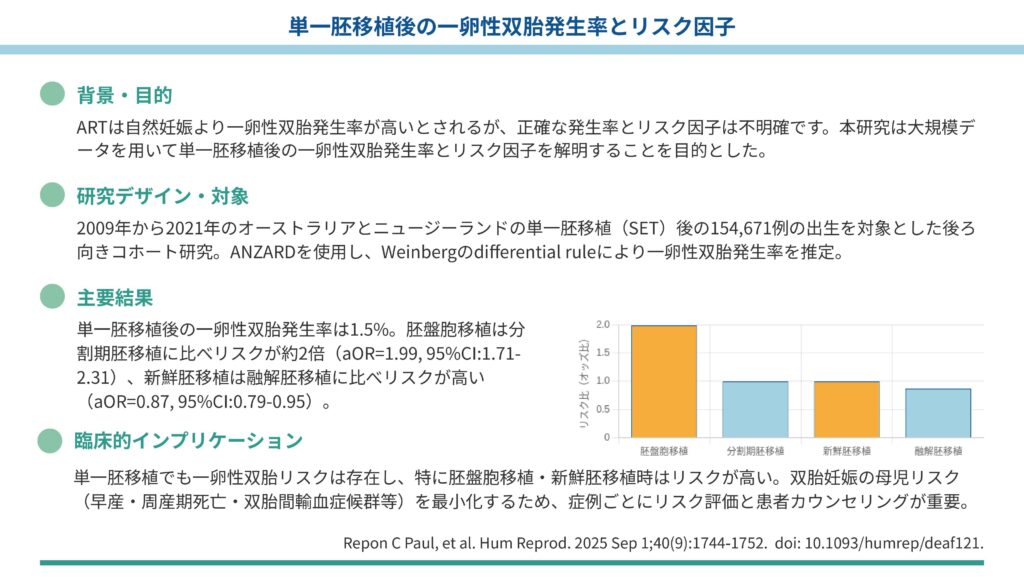

SET後の一卵性双胎発生率は1.5%で、胚盤胞移植と新鮮胚移植が主要なリスク因子であり、ガラス化凍結融解胚移植では一卵性双胎リスクが低下していました。

引用文献

Repon C Paul, et al. Hum Reprod. 2025 Sep 1;40(9):1744-1752. doi: 10.1093/humrep/deaf121.

論文内容

オーストラリア・ニュージーランドにおけるSET後の一卵性双胎(MZT)の発生率とリスク因子を調査することを目的とした後ろ向きコホート研究です。2009年から2021年に実施された590,441SET周期を解析し、Australian and New Zealand Assisted Reproductive Technology Database(ANZARD)に記録された自己卵子を用いた154,671出生データを分析しました。新鮮および凍結融解SET周期に焦点を検討しました。MZT発生率はWeinbergの差分則を適用して推定し、これはSET周期後に出生した双胎人口における性別一致双胎と性別不一致二卵性双胎の1:1比を仮定しています。DNA確認の不存在による接合性の誤分類の可能性を調整するため、一般化推定方程式を用いた多変量ロジスティック回帰モデルを使用してMZTのリスク因子を特定しました。

結果

SET後出生におけるMZT率は1.5%でした。胚盤胞移植は分割期胚移植と比較してMZTリスクを約2倍増加させ(aOR 1.99、95% CI: 1.71–2.31)、ガラス化凍結融解胚移植は新鮮胚移植よりもMZTリスクが低くなりました(aOR 0.87、95% CI: 0.79–0.95)。感度分析では、母体年齢、受精技術、胚移植タイプ(新鮮/凍結)によるサブグループ全体で一貫した胚盤胞移植によるMZTリスクパターンを示しています。

私見

胚盤胞移植とMZTの関連については、培養期間の延長が透明帯に影響を与え、内細胞塊の分割を引き起こすという仮説が提唱されています。特定の培養培地への長期曝露が透明帯を硬化させ、MZT感受性を増加させる可能性があります。さらに、カルシウム濃度の変動、グルコース誘発アポトーシス、成長因子レベルが細胞内結合を不安定化させたり、細胞シグナルに影響を与えたりして、双胎発生の可能性に影響する可能性があります。

本報告でのMZT発生率1.5%は、過去の研究で報告されているART後のMZT発生率0.97%-2.35%の範囲内であり、自然妊娠の0.4%と比較して約4倍高い値でした。この論文では近年の方がMZT発生率は減少しています。培養培地の改善、実験室条件の向上、pH、酸素レベル、温度の精密制御が影響しているのでしょうか。過去のメタアナリシス(Busnelli et al., 2019; Hviid et al., 2018)でも胚盤胞移植がMZTの重要なリスク因子として報告されており、本研究の結果と一致しています。

この報告の面白い部分は、「ガラス化凍結融解胚移植では胚盤胞移植によるMZTリスク増加が有意ではない(aOR = 1.2, P = 0.773)」という点です。私がART後のMZT発生率0.97%-2.35%が高いなと感じたのは国内の胚盤胞移植の大半は凍結融解胚移植だからなのかなと感じています。

文責:川井清考(WFC group CEO)

お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのコラムです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。当コラム内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。