研究の紹介

参考文献

日本語タイトル

精子パラメータおよび総運動精子数の時間的変化(不妊男性における個人内変化)

英語タイトル

Intra-individual changes in sperm parameters and total motile count with time among infertile men

Karavani G, 他. Andrology. 2025 Feb;13(2):226-233. doi: 10.1111/andr.13638. Epub 2024 Apr 30. PMID: 38685862.

はじめに

身体機能は加齢と共に低下します。精巣機能も例外ではありません。

精液所見の経時的な低下は世界的に注目され、多くの研究やメタ解析が行われてきました。しかし、これらの多くは世代ごとの比較に基づいており、検査法の違いや生活習慣・健康状態などの個人差を考慮できないという限界があります。また、同一個人の精液所見が時間とともにどう変化するかは十分に明らかにされていません。一部の研究では縦断的に精液所見を追跡していますが、対象年齢の幅が狭い、小規模、追跡期間が短いなどの制約がありました。

そのため、より大規模で長期的に、同一個人の精液量・濃度・運動率・形態などの変化を検討する研究が必要とされています。今回ご紹介する研究では、このような課題に応えるため、不妊男性を対象に精液所見と総運動精子数の時間的変化を解析することを目的としています。

研究のポイント

不妊男性を追跡した大規模研究で、短期的には精子濃度が改善する一方、3年以上では精液量・運動率・形態・総運動精子数が低下し、自然妊娠可能域の男性の約2割が5年以内に顕微授精レベルへ移行することが示されました。

研究の要旨

背景

父親の年齢と精液所見の関連についてはこれまでに報告されており、加齢により精液量、精子運動率、精子形態は低下しますが、精子濃度は低下しないことが示されています。しかし、同一個人における精液パラメータの経時的変化に関するデータは限られています。

研究デザイン

後方視的コホート研究です。

目的

不妊男性における精液検査のパラメータおよび総運動精子数(TMSC: total motile sperm count)の時間的変化を評価することです。

方法

2005年から2021年の間に、精液所見低下の既知リスク因子を持たず、3か月以上の間隔で少なくとも2回の精液検査を受けた不妊男性を対象としました。初回と最終検査の間隔により、3–12か月、1–3年、3–5年、5年以上の群に分類しました。基本的な特徴と初回・最終の精液所見を比較しました。主要評価項目は精子パラメータの変化、副次的評価項目は、初回TMSC > 1000万の男性がTMSC < 500万に低下する割合としました。

結果

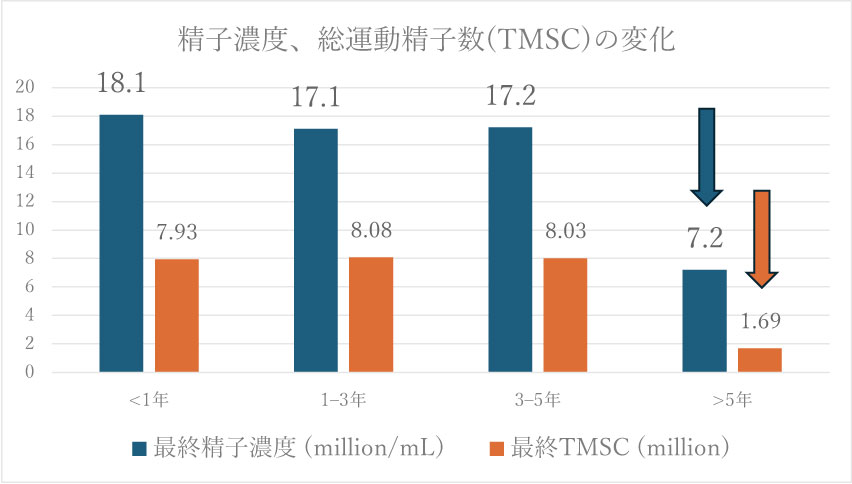

2018名の男性が研究に含まれました。初回精液検査時の年齢の中央値は36.2歳(四分位範囲 32.8–40.1歳)、精液検査実施期間の中央値は323日(範囲 90–5810日)でした。全体的な傾向として、3–12か月および1–3年の群では精子濃度が上昇しましたが、精液量・運動率・形態はほぼ同様でした。5年以上の間隔では、精液量(p < 0.05)、運動率(p < 0.05)、形態(p < 0.05)が低下し、精子濃度は安定していました(図)。TMSCは経時的に有意に低下しました(p < 0.001)。

初回TMSC > 1000万の男性のうち、18%が3年後に、22%が5年後にTMSC < 500万へと低下しました。多変量ロジスティック回帰モデルでは、最終検査でTMSC < 500万となる独立した予測因子は、ベースラインの精液量(オッズ比 0.80, p = 0.03)、ベースラインのTMSC(オッズ比 0.98, p = 0.01)、検査間隔3–5年(オッズ比 3.79, p < 0.001)、5年以上(オッズ比 3.49, p = 0.04)でした。

考察

本研究は、個人レベルにおいて、精子濃度は初年度および1–3年で改善する一方、これは不妊治療、生活習慣指導、ライフスタイル改善の影響である可能性があるものの、3年以上経過すると精液パラメータは低下することを示しました。特に、初回TMC > 1000万(自然妊娠が可能な範囲)の男性の約22%が、5年以内にTMSC < 500万(通常は体外受精や顕微授精を必要とする範囲)に低下しました。この研究結果は、不妊男性に対する妊娠方法や時期、将来的な精子凍結の必要性について、個別化された家族計画に役立つ可能性があります。

図

# TMSC, total motile sperm count;総運動精子数

私見

精液所見の短期的な改善は、不妊治療や生活習慣の改善(禁煙、飲酒制限、食事改善、運動、サプリメント摂取など)に加え、炎症治療や精索静脈瘤手術といった泌尿器科的介入の効果によるものと考えられます。こうした改善が治療の成果として反映されているのであれば、泌尿器科医としても大変心強い結果です。

一方で、長期的な低下は加齢、環境要因、慢性疾患、酸化ストレスの蓄積などによる自然経過を反映していると考えられます。特に重要なのは、初期にTMSCが1000万を超えて自然妊娠が期待できる範囲にあった男性でも、約22%が5年以内にTMSC < 500万へ低下し、体外受精や顕微授精が必要となる範囲に移行する点です。さらに、TMSCの低下は3年を超えると起きやすいことも示されました。

これらの研究結果は、不妊男性に対する妊活のタイミングや方法の選択、将来的な精子凍結の検討など、個別化された家族計画の指導に大きく役立ちます。特に第二子以降を希望する場合には、男性側の視点からも妊活は早めに、できれば3年以内に取り組むことが望ましいと改めて認識されました。

文責:小宮顕(亀田総合病院 泌尿器科部長)

お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのコラムです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。当コラム内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。