はじめに

不妊症(妊娠できない)と不育症(妊娠しても流産する)は一部オーバーラップしている原因もありますが、基本は病態が異なります。不育症分野は不妊症以上に治療方針が一定の方向に定まらず、過剰医療になりがちな分野です。日本における反復流産のリスクファクターと妊娠転帰を明確にするために複数施設で行われた不育症の研究をご紹介させていただきます。

ポイント

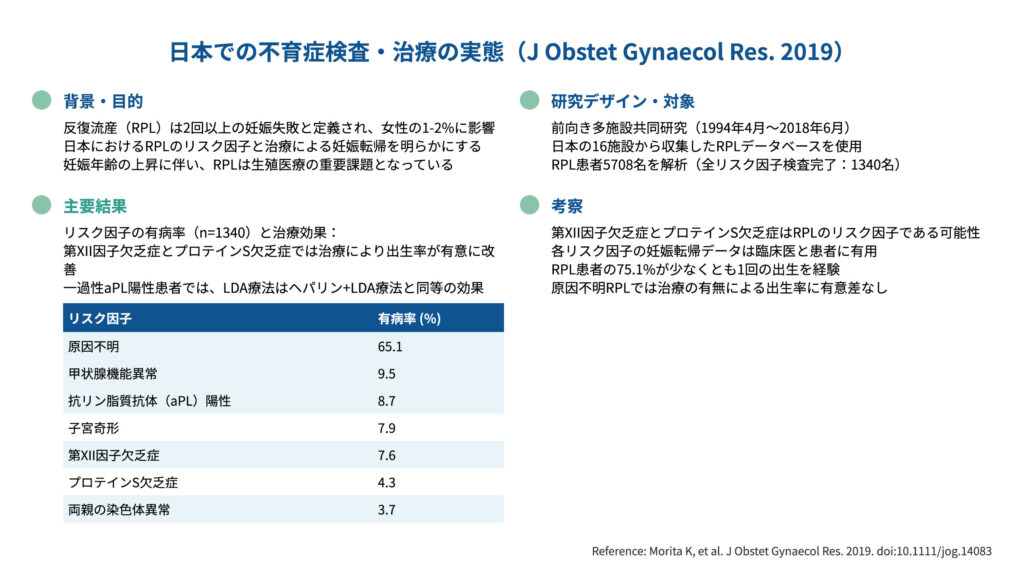

日本の16施設のデータベースから反復流産の危険因子の有病率とその治療法、妊娠転帰を調査しました。危険因子が見つからなかった群では治療を行わなくても継続妊娠率は介入しても変わりませんでした。一過性の抗リン脂質抗体陽性患者では低用量アスピリン療法が継続妊娠率に寄与していました。

引用文献

Morita K, et al. Risk factors and outcomes of recurrent pregnancy loss in Japan. J Obstet Gynaecol Res. 2019;45(10):1997-2006. DOI: 10.1111/jog.14083

論文内容

日本の16施設から1994年4月から2018年6月の間に行われた反復流産データベースを用いて、反復流産の危険因子の有病率、その治療法、および妊娠転帰を調べました。

結果

データベースに登録された6663名の患者のうち、5708名が反復流産(2回以上の流産、1回以上の死産、または子癇前症の病歴を有する患者とし、生化学的妊娠は除外しています)でした。1340名(23.5%)の患者に夫婦染色体検査を含めて危険因子のすべての検査が行われました。

検査は下記項目で実施されています。下記項目を全例実施した患者1340名を対象に有病率を出しています。

①甲状腺機能

有病率:9.5%(亢進症が16.5%、低下症が83.5%)

TSH <0.4 μU/mL(潜在性甲状腺機能亢進症を含む)

甲状腺機能低下症 TSH ≥2.5 μU/mL(甲状腺機能低下症を含む)

②Gバンド法による夫婦の染色体検査

有病率:3.7%

③抗リン脂質抗体(ループスアンチコアグラント[LA]、抗カルジオリピン抗体[ACA IgG, IgM]のIgGおよびIgM、抗カルジオリピンβ2-糖タンパク質I抗体[aCLβ2GPI]のIgG)

有病率:8.7%

(ループスアンチコアグラント[LA] 5.2%、抗カルジオリピン抗体[ACA IgG, IgM]のIgG 43.1%およびIgM 37.9%、抗カルジオリピンβ2-糖タンパク質I抗体[aCLβ2GPI]のIgG 16.4%)

陽性の場合は12週あけて再検査を実施しています。

LA(蛇毒法 screen ratio≧1.3 またはkaolin 凝固時間 ≧8.0秒)

ACA IgG≧10 U/mL、ACA IgM≧8 U/mL、aCLβ2GPI≧1.8 U/mL

④第XII因子欠乏症やプロテインS欠乏症などの遺伝性血栓症

有病率:第XII因子欠乏症 7.6%、プロテインS欠乏症 4.3%

第XII因子欠乏症<50%、プロテインS欠乏症<60%

⑤子宮奇形

有病率:7.9%

⑥原因不明

有病率:65.1%

海外では第XII因子欠乏症とプロテインS欠乏症は反復流産の危険因子として認識されていませんが、低用量アスピリン療法または未分画ヘパリン+低用量アスピリン療法により出生率が向上しました。一過性の抗リン脂質抗体陽性患者では、低用量アスピリン療法と未分画ヘパリン+低用量アスピリン療法による出生率は同程度でした。反復流産の原因が見つからなかった群では治療を行わなくても出生率は介入しても変わりませんでした。5708名の反復流産患者のうち、追跡できた2261名中1697名(75.1%)が少なくとも1回の生児を得ていました。

私見

この論文は患者様に今まで中々情報提供しづらかった内容が数多く含まれています。

・抗リン脂質抗体陽性患者における再検査の実施率は28.2%(142/504名)にとどまっていますが、再検査を行い陰性化する割合は24.6%です。

・一過性の抗リン脂質抗体陽性患者に対する低用量アスピリン療法治療の有効性が以前にも報告されています。推奨される治療法は確立されていません(Sugiura-Ogasawara M, et al. Am J Reprod Immunol. 2008)。ただし今回の報告でも低用量アスピリン療法が出生率に寄与しています(未分画ヘパリンまで追加しても変わりません)。

・生殖医療ガイドライン2025では、遺伝性血栓症の検査は選択的検査として位置づけられています。日本ではプロテインS欠乏症の有病率が欧米に比べて高いことから、プロテインSと第XII因子の検査が今回加えられました。第XII因子欠乏症の治療において、低用量アスピリン療法に未分画ヘパリンを加えることは必要ではありません。

これらの見解は国内の不育症データを牽引してきた名古屋市立大学のデータとは一部異なる見解もあり、杉浦教授らは国内でも海外の基準にあわせてループスアンチコアグラントを二種類の測定法で測っていないので一定頻度で抗リン脂質抗体陽性を見落としている可能性の指摘、抗リン脂質抗体の検査時期や試料の処理により一定数偽陰性が生じている可能性、プロテインSと第XII因子はあくまで抗リン脂質抗体のサロゲートマーカーとして抗凝固療法が効果的に見えている点を指摘しています。

日本不育症学会(http://jpn-rpl.jp)サイトもとても参考になります。

文責:川井清考(WFC group CEO)

お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのコラムです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。当コラム内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。