はじめに

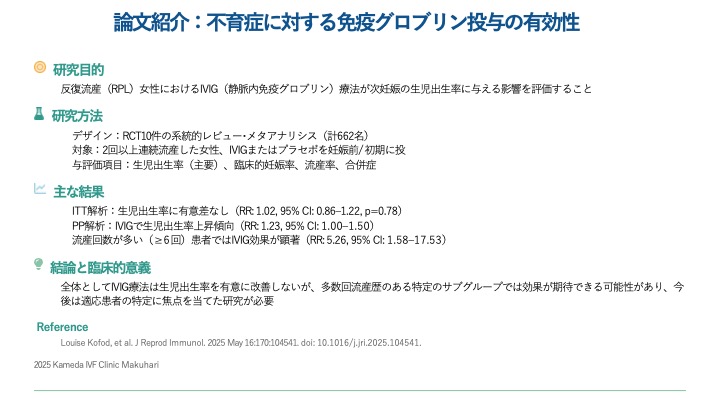

不育症は2回以上の妊娠損失を繰り返す疾患で5%程度の生殖年齢女性に起こりえます。約半数は原因不明とされており、免疫学的要因の関与が示唆されています。現在、確実な治療法は確立されておらず、免疫グロブリン(IVIG)が治療選択肢として検討されていますが、これまでの研究結果は一貫していませんでした。今回、不育症女性の生児出生率に対するIVIGの効果を、投与方法・投与量・サブグループ別に詳細に評価したメタアナリシスをご紹介いたします。

ポイント

IVIG治療は6回以上の流産経験がある患者様に5倍の生児出生率が期待できましたが、全体的には改善を認めませんでした。

引用文献

Louise Kofod, et al. J Reprod Immunol. 2025 May 16:170:104541. doi: 10.1016/j.jri.2025.104541.

論文内容

不育症におけるIVIGとプラセボの効果を比較し、生児出生率への影響を評価することを目的としたシステマティックレビューおよびメタアナリシスです。2023年3月20日までのPubMed、Embase、Cochrane図書館で関連するランダム化比較試験を検索しました。2回以上の連続流産歴を持つ女性で、妊娠前または妊娠初期にIVIGまたはプラセボを投与された試験を対象としました。主要評価項目は生児出生率と臨床的妊娠率、副次評価項目は妊娠喪失率、副作用、有害事象、周産期予後としました。投与方法は研究により異なり、妊娠前投与から妊娠26週までの継続投与まで様々で、累積投与量の中央値77.5gを基準として低用量群(<77.5g)と高用量群(≥77.5g)に分類しました。

結果

662名の女性を含む10研究が対象となりました。Intention-to-treat解析では、IVIG群とプラセボ群の生児出生率に有意差は認められませんでした(RR:1.02、95%CI:0.86~1.22、p=0.78、GRADE:中程度)。しかし、per-protocol解析では、IVIGで生児出生率の増加が認められました(RR:1.23、95%CI:1.00~1.50、GRADE:低)。

サブグループ解析では以下の結果が得られました。投与量別解析において、高用量群で臨床的妊娠率が改善し(高用量群RR:1.79、95%CI:1.21-2.65 vs 低用量群RR:0.91、95%CI:0.71-1.17、群間比較p=0.005)、妊娠損失率も高用量群で有意に低下しました(RR:0.76、95%CI:0.60-0.96)。一方、生児出生率については投与量による有意差は認められませんでした(p=0.46)。原発性不育症(出生歴なし)と続発性不育症(出生歴あり)の比較では差は認められませんでした(p=0.25)。投与時期による解析(妊娠前投与vs妊娠後投与)でも生児出生率に差は認められませんでした(p=0.58)。

最も重要な知見として、個別患者データ解析により過去の妊娠損失回数による効果の違いが明確になりました。生児出生率のRRは妊娠喪失回数とともに段階的に上昇し、3回以下で1.38(95%CI:0.59-3.21)、4回以上で1.49(95%CI:0.90-2.46)、5回以上で2.05(95%CI:0.94-4.47)、6回以上で5.26(95%CI:1.58-17.53)、7回以上で7.50(95%CI:1.20-47.05)となりました。6回以上の妊娠喪失歴がある女性の絶対的生児出生率は、プラセボ群17.9%からIVIG群53.3%へと35.4%改善しました。妊娠喪失率についても同様の傾向が認められ、6回以上の喪失歴では0.19(95%CI:0.06-0.63)、7回以上では0.13(95%CI:0.02-0.84)と有意な低下を示しました。

周産期予後については、早産率に全体的な有意差はありませんでしたが(p=0.31)、出生体重では低用量群ではプラセボ群と比較して出生体重が有意に高く(平均差151.4g、p=0.02)、高用量群では差がありませんでした(平均差-238.05g、p=0.24)。先天異常については、高用量群でRR 4.45(95%CI:1.04-19.09)と増加が認められましたが、NBDPN分類に基づく再解析では有意差は消失しました。

私見

不育症におけるIVIGのメタアナリシスとして注目されます。特に重要な点は、妊娠喪失回数による層別化解析により、6回以上の喪失歴を持つ女性での劇的な改善効果(5倍の生児出生率向上、絶対改善率35.4%)が明確に示されたことです。国内からの報告でも4回以上流産で一回は正常核型流産群で有意差があったことから、やはり高価で貴重な薬剤であるため使用症例をしっかり見極めるべきだと考えられます。

投与量に関するサブグループ解析では、高用量群(≥77.5g)で臨床的妊娠率、妊娠喪失率の改善が認められ、用量依存性効果の可能性が示唆されました。

出生歴の有無で治療予後が変わらなかったのも特筆すべき結果だと思います。

#不育症 #免疫グロブリン #生児出生率 #用量依存性効果 #個別患者データメタアナリシス

文責:川井清考(WFC group CEO)

お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのコラムです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。当コラム内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。