はじめに

排卵周期凍結融解胚移植は黄体が存在することで妊娠高血圧症候群などの周産期合併症リスクが低下すると考えられていますが、排卵日に移植日が左右されるため、スケジュール調整が困難という課題があります。短期間のGnRHアンタゴニストを用いることで排卵を遅延させ、移植日程の柔軟性を高める新たなプロトコルの有効性と安全性を検討した報告をご紹介いたします。

ポイント

短期間GnRHアンタゴニストを併用したスケジュール調整下排卵周期凍結融解胚移植は生児出生率を損なうことなく移植日程の調整を可能にします。

引用文献

Borazjani A, et al. Fertil Steril. 2025;124(1):71-8. doi: 10.1016/j.fertnstert.2025.01.022

論文内容

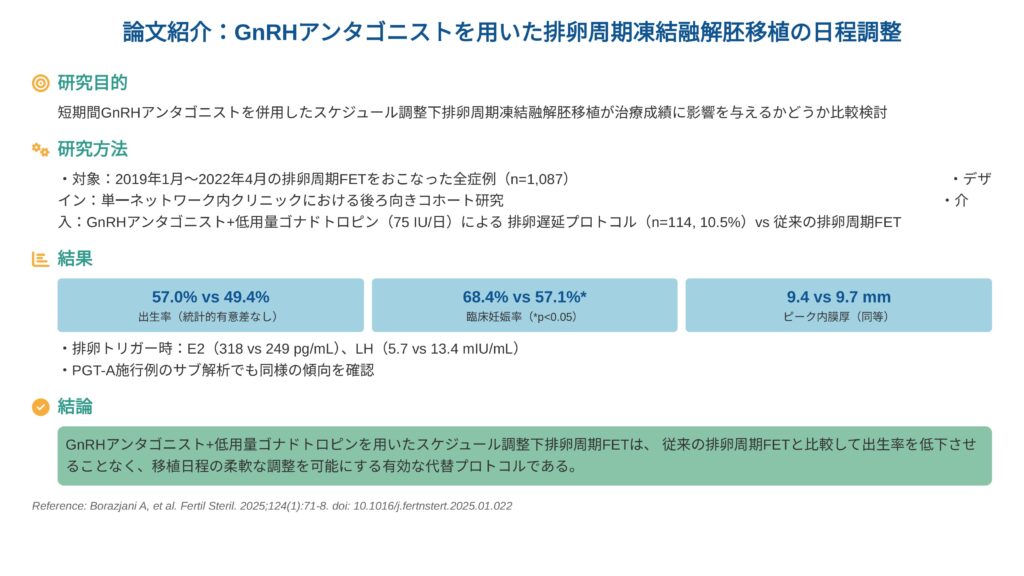

排卵周期凍結融解胚移植の短期間GnRHアンタゴニストを併用の有無と生児出生率との関連を明らかにすることを目的とした後向きコホート研究です。2019年1月から2022年4月までに米国単一生殖医療施設で実施された排卵のある患者の排卵周期凍結融解胚移植全例を対象としました。

スケジュール調整排卵周期凍結融解胚移植では、排卵を遅延させて移植の柔軟なスケジュール調整を可能にするために、短期間のGnRHアンタゴニストとrFSH 75IU/日を投与し、遅延処置なしの群と比較検討しました。

結果

1,087例の排卵周期凍結融解胚移植が解析に含まれ、そのうち114例(10.5%)でスケジュール調整排卵周期凍結融解胚移植を施行しました。平均年齢は35歳(四分位範囲33-38歳)でした。PGT-Aはスケジュール調整排卵周期凍結融解胚移植群の76.3%(87例)、従来排卵周期凍結融解胚移植群の68.9%(670例)で実施されました。

スケジュール調整排卵周期凍結融解胚移植群では、排卵誘発時のエストラジオール値が有意に高く(318 vs 249 pg/mL)、LH値が有意に低く(5.7 vs 13.4 mIU/mL)、内膜厚は同等でした(9.4 vs 9.7 mm)。

スケジュール調整排卵周期凍結融解胚移植群では陽性hCG率(81.6% vs 64.3%;RR 1.26、95%CI 1.15-1.38)と臨床妊娠率(68.4% vs 57.1%;RR 1.21、95%CI 1.06-1.38)が上昇しました。生児出生率はスケジュール調整排卵周期凍結融解胚移植群で高い傾向を示しましたが、統計学的有意差には達しませんでした(57.0% vs 49.4%;RR 1.15、95%CI 0.97-1.36)。PGT-A症例のサブグループ解析でも同様の結果が得られました。

私見

排卵周期凍結融解胚移植の大きな課題であったスケジュール調整の問題に対する解決策を提示しています。従来、排卵周期凍結融解胚移植は排卵タイミングに移植日が左右されるため、クリニックのスタッフ配置や患者の都合との調整が困難でした。今回の短期間GnRHアンタゴニスト併用するプロトコルにより、生児出生率を維持しながら移植日程の柔軟性を確保できることが示されました。国内では保険適用は厳しそうですが。。。

注目すべきは、スケジュール調整群で陽性hCG率と臨床妊娠率が有意に上昇した点です。これは排卵タイミングの管理により移植タイミングと内膜受容能との同期がより正確になったことが関連している可能性、より大きな卵胞径により得られた高いエストラジオール値もしくは結果として起こる高いプロゲステロン値が治療成績に関連している可能性、共に考えられます。

排卵直前にプロゲステロンを始めて胚移植を行うスケジュール調整法との成績比較を見てみたいところです。

文責:川井清考(WFC group CEO)

お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのコラムです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。当コラム内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。