はじめに

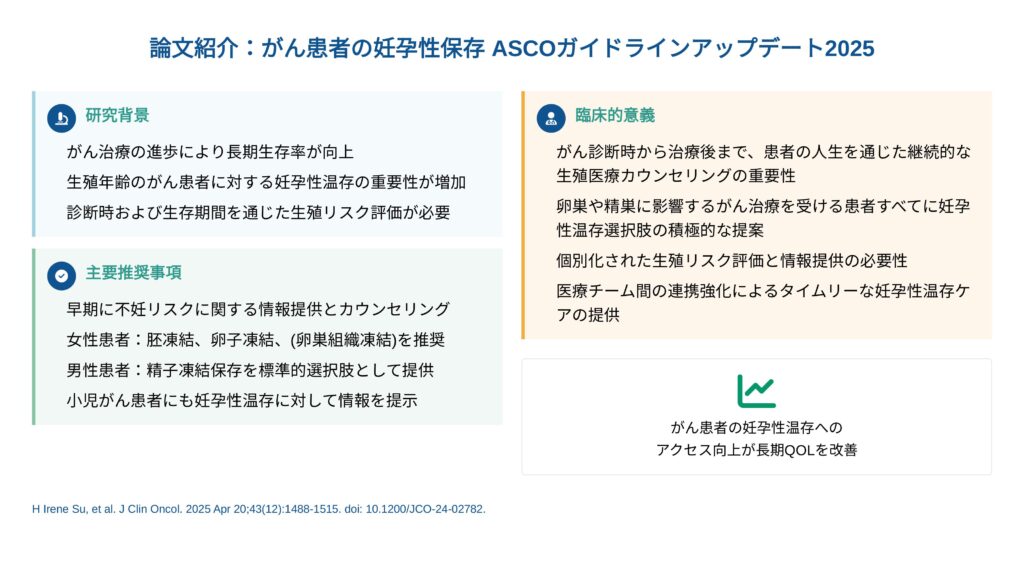

がん治療の進歩により長期生存率が大幅に改善した一方で、化学療法、放射線治療、手術などのがん治療は生殖機能に影響を与える可能性があります。そのため、がん治療前の適切な妊孕性温存の検討が重要となっています。ASCOは2006年に初めてがん患者の妊孕性温存に関するエビデンスに基づく臨床ガイドラインを発表し、2013年、2018年に更新してきました。2025年、ガイドライン更新版が発表されましたのでご紹介いたします。

ポイント

がん患者はがん診断時から治療後まで、患者の人生を通じた生殖リスクについて評価・相談を受けるべきであり、妊孕性温存に興味がある患者は生殖専門医への紹介が推奨されます。

引用文献

H Irene Su, et al. J Clin Oncol. 2025 Apr 20;43(12):1488-1515. doi: 10.1200/JCO-24-02782.

論文内容

本ガイドラインは、がん治療を受ける予定または実施した患者に対する妊孕性温存の推奨事項を提供することを目的としています。多分野専門家パネルが組織され、2013年以降に発表された文献を対象とした系統的レビューが実施されました。2013年1月から2023年11月まで、さらに2024年9月まで検索が実施され、166の研究がエビデンスベースとして採用されました。

結果

主要な推奨事項として、がん患者はがん診断時から治療後まで、患者の人生を通じた生殖リスクについて評価・相談を受けるべきであり、妊孕性温存に興味がある患者は生殖専門医への紹介が推奨されます。

男性の妊孕性温存について

精子凍結保存は複数回の採取が推奨され、治療前に実施する必要があります。これは妊娠と生児獲得の確立された標準的方法で、安全で非侵襲的ですが、凍結保存後の精子の質低下や、妊娠には生殖補助医療、人工授精が必要となります。精巣精子採取術(TESE)による凍結保存は、射精が困難な場合の有効な代替手段で、生殖補助医療による妊娠が可能ですが、感染や出血などの外科的リスクがあります。思春期前男児の精巣組織凍結保存(TTC)は実験的で、現在唯一の選択肢ですが、がん細胞の再播種リスクが不明で生殖能力も不確実です。

女性の妊孕性温存について

胚凍結保存の臨床妊娠率は49%、生児獲得率は35-41%、流産率は17-22%です。治療には2-3週間を要します。卵子凍結保存では臨床妊娠率35%、生児獲得率26-32%、流産率11%で、同様に2-3週間を要します。卵巣移動術、子宮移動術、保存的婦人科手術では症例により有効であることがあります。GnRHアゴニストによるホルモン抑制では卵巣機能維持に対する保護効果(相対リスク1.60、95%CI 1.14-2.24)が認められ、治療中継続使用され緊急時の唯一の選択肢となる場合があります。卵巣組織凍結保存(OTC)では臨床妊娠率44%、生児獲得率19-32%、流産率7.5-14%、卵巣機能回復率70-95%で、がん治療の遅延がなく腹腔鏡下卵巣組織採取と後の移植が必要です。体外成熟(IVM)では一部の生児報告があり、従来の卵巣刺激より効果は低いとされています。

妊孕性温存推奨事項のまとめ

① 不妊リスクに関する患者への説明:成人および小児がん患者に対して、治療開始前可能な限り早期に不妊リスクについて説明すべきです(エビデンスの質:中等度、推奨の強さ:強い)。

② がん治療による不妊リスク:生殖機能低下と不妊リスクに関する評価とカウンセリングを提供すべきです(エビデンスの質:中等度、推奨の強さ:強い)。

③ 男性の妊孕性温存:精子凍結保存をがん治療開始前に提供すべきです(エビデンスの質:高い、推奨の強さ:強い)。精液採取困難な男性にはTESEと精子凍結保存を提供すべきです(エビデンスの質:高い、推奨の強さ:強い)。

④ 女性の妊孕性温存:胚凍結保存と成熟卵子凍結保存を確立された妊孕性温存法として提供すべきです(エビデンスの質:高い、推奨の強さ:強い)。卵巣組織凍結保存と移植を確立された妊孕性温存法として提供可能です(エビデンスの質:中等度、推奨の強さ:強い)。

⑤ 小児の妊孕性温存:思春期を開始した小児・青年に対して、患者の同意と保護者の承諾のもとで確立された妊孕性温存法を提供すべきです(エビデンスの質:中等度、推奨の強さ:強い)。

私見

注目すべきは、妊孕性温存の相談がどのような患者背景であっても全ての患者に対して実施されるべきとされている点です。女性の妊孕性温存についての上記の成績は論文を引用しておりますが、流産率を考えると生殖機能が低下する年代の成績と考えられますね。

卵巣保護について、しっかり書き込まれていました。

GnRHaは化学療法中の併用により、生殖機能の保持可能性を高めることが示されています。卵巣機能維持に対する保護効果として相対リスク1.60(95%CI: 1.14-2.24)とされています。妊娠率への効果ですが早期乳がん患者873例を対象とした5つの試験のメタアナリシスでは、GnRHa群で37例(10.3%)、化学療法単独群で20例(5.5%)が治療後妊娠を経験し、発生率比1.83(95%CI: 1.06-3.15, P=0.03)とポジティブな効果が報告されています。結果、確立された妊孕性温存法の代替として使用すべきではないですが、乳がん女性患者に対する補助療法として使用可能、乳がん以外では、GnRHaの潜在的利益とリスクのさらなる検証が必要となっています。

文責:川井清考(WFC group CEO)

お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのコラムです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。当コラム内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。