はじめに

胚盤胞期における栄養外胚葉(TE)生検技術が、侵襲性が最小限で診断精度が高いため、臨床PGTにおいて推奨されています。一方、特定の患者では、以前にガラス化凍結された胚に対して追加のTE生検を行い、再凍結する必要が生じることがあります。このような反復処置が胚盤胞移植の臨床成績に与える影響については、まだ議論の余地があります。

ポイント

反復ガラス化凍結は出生率を低下させることで凍結を繰り返すPGT周期での臨床成績に悪影響を与えるが、TE生検の回数(1回対2回)は臨床成功に大きく影響しないことが示されました。

引用文献

Juanjuan Zou, et al. J Assist Reprod Genet. 2025 Aug 18. doi: 10.1007/s10815-025-03630-2.

論文内容

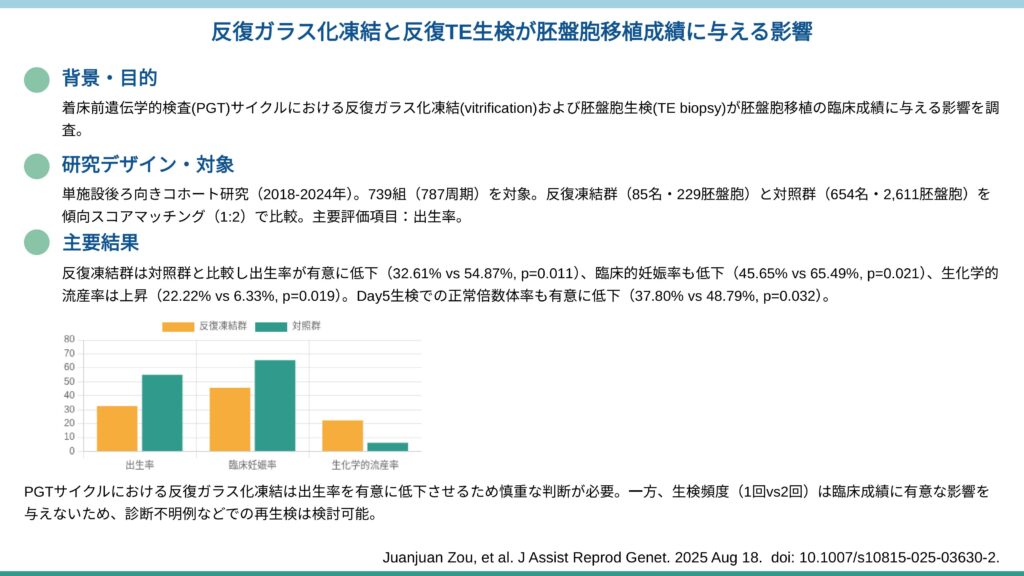

この研究は、着床前遺伝学的検査(PGT)における反復ガラス化凍結と反復TE生検処置が胚盤胞移植の臨床成績に与える影響を調査することを目的とした後方視的研究です。2018年1月から2024年1月のデータを解析し、研究群には2回のガラス化凍結(1回または2回の生検を伴う)を受けた85名229個の胚盤胞を対象としました。対照群は、従来PGTで1回のガラス化凍結を受けた654名2,611個の胚盤胞としました。傾向スコアマッチング(PSM)を1:2の比率で用いて、ベースライン特性のバランスを取りました。主要評価項目は出生率で、副次評価項目には倍数性率、着床率、流産率が含まれました。

結果

PSM後、2回ガラス化凍結群(226胚盤胞)と1回ガラス化凍結群(719胚盤胞)を比較しました。2回ガラス化凍結群では有意に低い出生率を示しました(32.61% vs. 54.87%、p=0.011)。5日目に生検を受けた胚について、2回ガラス化凍結群では有意に低い正倍数性率を示しました(37.80% vs. 48.79%、p=0.032)。2回ガラス化凍結群内でのサブグループ解析では、1回生検を受けた胚と2回生検を受けた胚の間で、倍数性率、着床率、出生率に有意差は認められませんでした(p>0.05)。

私見

反復ガラス化凍結と反復TE生検処置の侵襲度は一貫した結果に至っていないのが現状です。反復処置の影響について、相反する報告が存在します。

悪影響を示す研究群: 今回のZou et al.の報告に加え、Aluko et al.(2021)やZheng et al.(2017)は反復凍結により着床率、出生率の低下や流産率の上昇を報告しています。これらの研究は、活性酸素種(ROS)の過剰蓄積による酸化ストレスとミトコンドリア機能の累積的障害というメカニズムを提唱しています。

影響なしとする研究群: 一方、Al Hashimi et al.(2024)、Makieva et al.(2023)、Li et al.(2024)、De Vos et al.(2020)、Taylor et al.(2014)などは、反復凍結による妊娠・新生児成績への有意な影響を認めていません。特にDe Vos et al.は新生児フォローアップでも有害な影響を認めていません。Wang et al.(2023)のメタアナリシスでも、反復凍結が胚生存能力に影響する一方で新生児成績は影響されないという一見矛盾した結果を示しており、完全なコンセンサスは得られていません。

現在のエビデンスから言えることは、反復処置は必要最小限に留めるべきということです。不確定な遺伝学的結果に対する再生検は実施可能な選択肢ですが、不必要な反復凍結は避けるべきです。

文責:川井清考(WFC group CEO)

お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのコラムです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。当コラム内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。